最后的山歌——黑龙江林区冬季采伐“倒套子”

投稿时间:2019年01月11日 投稿人:荒豆视界

倒套子

“倒套子”是黑龙江林区冬季采伐的代名词,北大荒有了人迹便有之。据史料记载,最早的形态是在冬季大雪封山之后,一家一户赶着牛马将山里的大树放倒后,用绳索拖回,为了烧火做饭抵御零下三四十度严寒的生存需要。随着木材成为商品以及战略物资之后,也就有了大群体的上山采伐。当时,人们住在“地窨子”里,头戴狗皮帽子,脚穿絮了乌拉草的毡疙瘩,身穿羊皮大袄,手拿“板锯”或“二人抬”放树,在没有路的山林间赶着牛马“倒套子”。随着生产方式的进步,开始使用油锯放树,用机动车运材,但是从山上将木材通过山林间运往山下的过程,一直延续着牛马“倒套子”的方式。如今全国封山育林,禁止林区冬季采伐,这种代表着黑龙江森工文化和东北冬季劳动民俗的象征已经绝迹,成为了《最后的山歌》。作者历时五年,一直关注这一创作题材,拍摄了大量纪实作品,记录下了这段历史……

起树造材

起树造材:2014年1月18日拍摄于鹤岗林业局红旗林场,因为山里有许多规矩,不能说“砍”、“伐”之类的字,所以叫“起”树。

装套子

装套子: 2013年2月21日 拍摄于鹤岗林业局三道林场大阴沟采伐区,“套子”是一种运输方式,大多指一头牛匹马套着绳索牵引木材。山路好走的多拉几根,叫“爬犁套”,不好走的只拉一根,叫“单抽”。

伐木工人的午餐

野外午餐: 2014年1月18日 拍摄于鹤岗林业局红旗林场,因为采伐林号大多离住地较远,为了节省时间多干活挣钱,工人们的午餐大多是自己带的干粮和咸菜,拢一堆篝火热饭,用“天当被,地当床,风餐露宿,围着火堆啃干粮”比喻采伐工人苦中有乐的生活不为过。

集材运材

集材:2013年12月15日拍摄于鹤北林业局十八号林场,采伐工人用“倒套子”的方式将木材运到山脚下,用机动车运往“楞场”,用大型机车将木材运往山下的储木场。

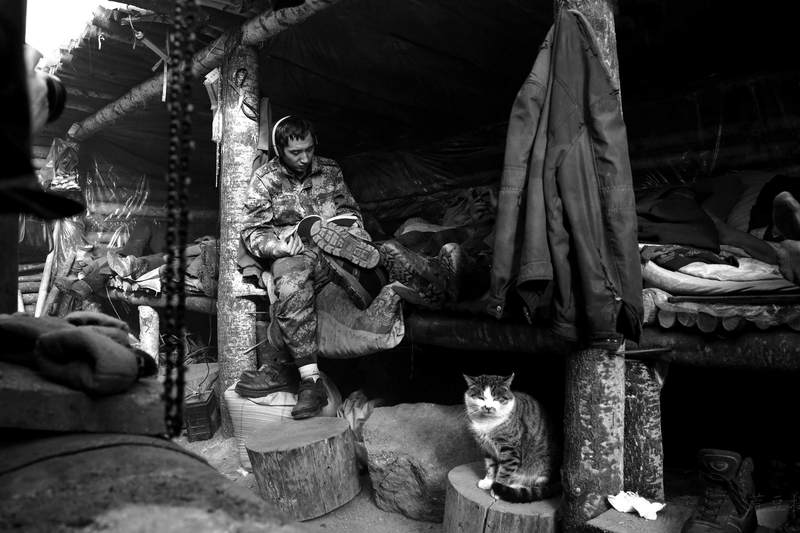

采伐工人的家

地窨子: 2014年12月13日 拍摄于鹤岗林业局三道林场大阴沟采伐区,“地窨子”是一种半地下的房舍,就地取材易于搭建,最大限度防止野兽侵袭,而且保温性能好。

做晚饭

做饭:2014年12月13日拍摄于鹤岗林业局三道林场大阴沟采伐区,过去是不允许妇女进山参与采伐的,有“女人进山不吉利”的讲究。随着采伐规模的不断扩大,“地窨子”里就有了厨娘的身影,也多了笑声,猪肉萝卜土豆白菜一锅炖,馒头比碗大。

修理工具

修理工具: 2014年12月13日 日拍摄于鹤岗林业局三道林场大阴沟采伐区,养牛养马倒套子、修理油锯、制作钢丝套捕猎野兔山鸡甚至野猪,采伐工人里藏龙卧虎,有许多能人。

业余生活

业余生活: 2015年1月17日 日拍摄于鹤岗林业局桶子沟林场,采伐工人闲暇之余侃大山讲故事、听收音机的居多,爱看书的很少。