生活在“塬上”的人们

投稿时间:2018年08月23日 投稿人:燕军图文

汽车奔驰在古老的黄土高原之中,窄窄的刚刚够一辆汽车通过的山路蜿蜒曲折。山风习习,没有喧嚣,没有车鸣,寂静无声,满目是黄色的土地和绿色的植物,不时有山鸡、野免从车旁掠过,几十公里山路只有这辆车子在行进,偶尔,田间劳作的农民,停下车,聊上几句,再继续前行。恍惚间几乎忘记了此行目的:访问生活在塬上的人们。

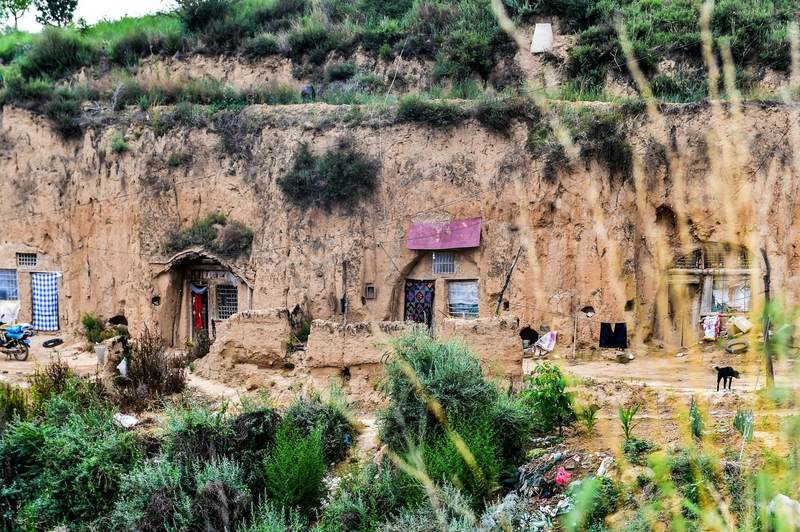

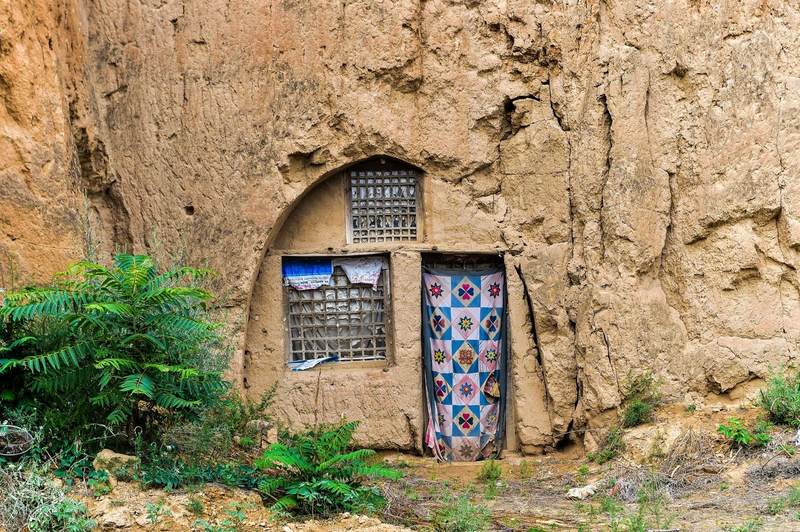

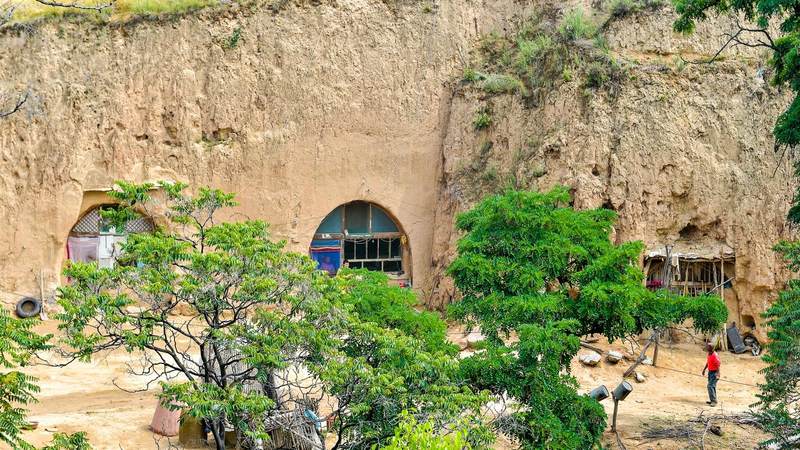

“塬”是黄土高原上特有的地理称谓。在风的搬运作用下,经过几百万或上几亿年,大量黄土堆积成今天的厚厚的黄土层,又因为风蚀或水流的作用形成了沟壑纵横千姿百态的奇观。黄土高地的顶部不同于山峰,而是面积大小不一相对平坦的平地,这种黄土高地顶部的平地被称为:塬。又因其相对平坦,而适合耕作,我们勤劳的祖先们就在这片塬地上耕作种植,掏窑而居,繁衍生息,一代一代。

随行的隰县扶贫办李主任介绍说,由于没有水源,这里的农作物基本是靠天吃饭,过去产量极低,近年来由于农业科技水平的发展粮食产量也提高很多,但是,这里的自然条件所限,不适合种植高产值的农作物,以种植玉米土豆为主。这也是隰县所以成为贫困县的原因之一。

李主任介绍说,塬上农民吃饭问题已基本解决了,并且通了电,修了路,但由于自然条件恶劣,极度缺水,生活依然艰苦。近两年已陆续将一部分农民搬迁到条件较好的平原地区,但由于种种原因,仍有一些人生活在塬上,等待条件成熟逐步搬迁。

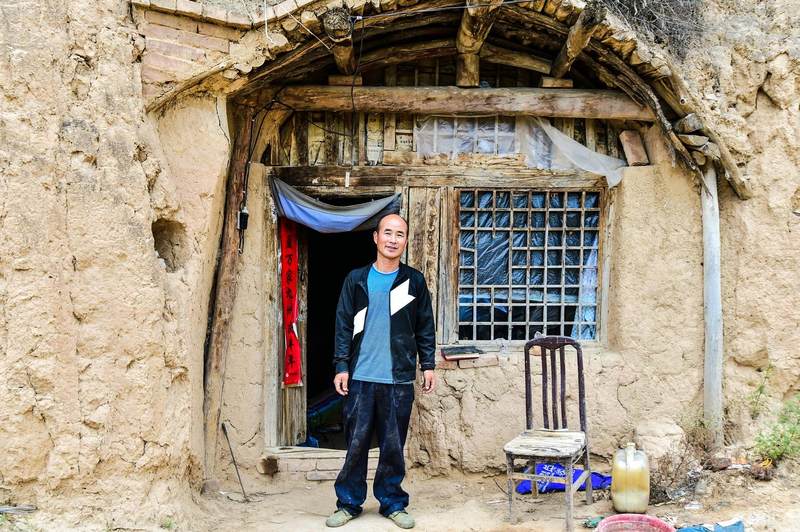

在接近塬的顶部,一个平缓的坡处有几孔破旧的窑洞,我们停下车来,一个四十多岁的村民迎了出来,他告诉我们这里叫高塬村只有六户人家,但常的这里居住的只他一个人。他说这里最大的困难是没水,庄稼靠天下雨,人吃水要到很远的地方去拉半个月就得拉一次。他说政府安排搬迁了,但他暂时还不想走,这里的住侍弄庄稼方便呀,但他把老婆和孩子送到了亲戚家,那里孩子上学方便。他说不耽误孩子上学我在这里种地就放心了。

在这六户人家的小村里,静悄悄,几只家狗跑来跑去,只有这位村民的窑洞门上红色对联带来几分生气,似乎显示出主人对未来生活的信心。

我们走进鸭弯村一户独居老人的家。老人叫雷望田(化名),83岁。早年有过短暂的婚姻,已经单身60多年了。

走进窑洞时,老人刚刚做好早饭,一碗米饭一个馍,就是老人的早饭。

雷老伯身体还不错,不愿意去敬老院,他说那里不自由,吃肉少。

老伯很勤快,这两孔窑年代久远,虽然破败了但拾掇的干干净净。

有人问老伯要不要再找个老伴,老伯笑了,说,不了,不了,一个人挺好。

“没有共产党,早就死了”这是雷老伯常念叨的一句话。作为五保户,村里乡里经常来看看,送些日常吃食和用品。

村干部说,山下盖了瓦房,老人很快就下山了。雷老伯坐在门坎上看着自己居住多年的院子,似乎有些不舍。

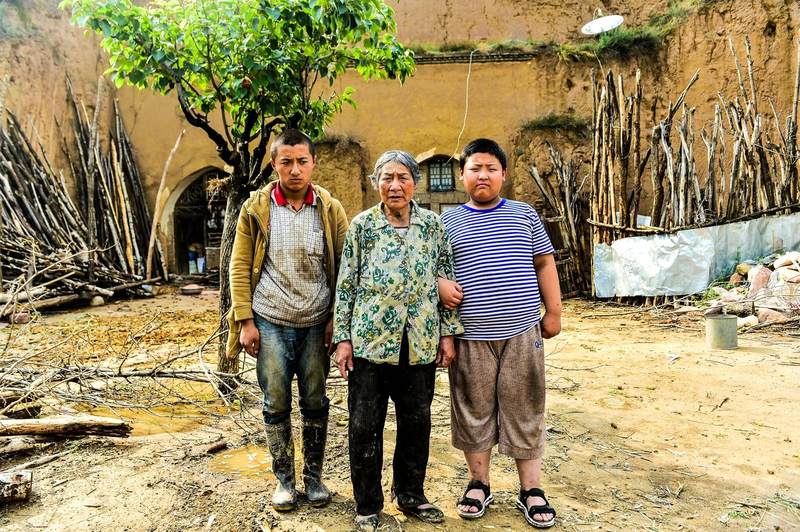

告别了雷老伯,我们走进了另一位老人的家。丁宁老奶奶(化名 ),从杂乱破败的院落可以看出这家人生活的不易。

丁奶奶的老伴病卧多年,前几年去世了。她们有育一儿三女,儿子结婚后生下一弱智的儿子后,把儿子留给了她远走他乡杳无音讯。

三个女儿嫁到外村,不时让外孙子回来看望老人家,给丁奶奶带来一丝安慰。今天胖胖的外孙子来家里看她,老人显得格外高兴。

她和孙子相依为命,生活虽然艰辛但还过得去,种有十几亩玉米地,村委会给她二十几只山羊,生产的小羊和羊毛为家里带来一些收入。

谈到将来的生活,老人高兴起来,因为不久就要搬到村里新的瓦房了。虽然,她最担心的还是自己弱智的孙子,将来自己起走了,孙子怎么办,她有生之年唯一的愿望是孙子讨个媳妇能替自己照顾今后他的生活。

在一个黄土高坡下,两孔旧窖,62岁的郭建设(化名)和他的贫病之家住在这里,老伴患食道癌刚刚手术,二儿媳带着三个孙子在县城照顾术后恢复的婆婆。老郭告诉我们二儿子在队里当队长,只有患有弱智的大儿子和大儿媳在家。说起家里的生活老郭很知足,老伴的手术医药费,医保报销了10万元。老郭承包了50亩地。独自撑起了这个贫病之家,相信他们的生活会越来越好。

早年随父亲从河南逃荒来到隰县定居的王农友(化名),今年59岁,有三个儿子,都不在身边,在外打工,已经好几年不回家了。10年前精神抑郁的妻子,跳沟自杀了。81岁的母亲患有严重患有肺气肿。老王在塬上种着30亩地,边种地边照顾生病的母亲,生活的艰辛可想而知。

老母亲靠在坑休息,看到我们执意要下来。说起自己的病老人很无奈。

同样是从河南逃荒来到隰县定居的闫伟民(化名),今年61岁了,妻子关节炎严重,不能下炕。他们二人生有一女,远嫁到外地,难得回家。老闫在塬上种着18亩地,种地、侍候老伴,就是他生活的全部。

日子过的清苦,但这个家庭里里外外收拾得清清爽爽,灶台擦的明亮,家什摆放得整整齐齐。腿脚不便的老伴坐在炕上乐呵呵的看着我们也不言语,老闫抽着烟不紧不慢地和我们唠嗑,似乎贫苦和病痛随着窑中轻轻飘浮的香烟慢慢散去。

老闫希望能很快搬到塬下的瓦房居住,那里干爽些对老伴的关节炎会好些。

56岁的郭卫国(化名)不记得父亲的祖籍是哪里了,但他知道父亲是红军,在西北与军阀马鸿逵进行了残酷的血战,部队被打散了,很多战友都战死了,父亲独自一个寻找部队,走到隰县就留在了这片黄土的塬子上,娶妻生子,耕田种地,直到97岁时撒手人寰。

我们走进郭亮旺的窑洞时老两口刚吃完饭,老伴热情的端起一碗嘎嘎饭(一种土豆和玉米面混合炒制的食物)要我尝尝。

郭亮旺前不久患轻度脑血栓,反应略显木讷,老伴热情周到, 快人快语。

我注意到,老郭的窑洞里朝阳的窗前,几盆精心侍弄的草花盛开正旺。从这几盆鲜嫩的花中我们似乎看到主人对生活的乐观和豁达。

在贫困地区,疾病是脱贫路上的拦路虎。一个家庭,如果壮劳力没有重大疾病,在中央和地方扶贫政策的扶持下总能慢慢走出贫困的。而家庭的主要劳动力一旦出现重大疾病,家庭的大厦会轰然倒塌,即便是已经脱贫的家庭也会返贫。

史家村王土生(化名)一家,原本生活还过得去,2014年一场车祸,大儿子不幸遇难,他本人股骨头断裂后发展成股骨头坏死,虽然县医院为他免费做了手术,但术后恢复缓慢,生活难以自理。妻子本身带有残疾,全家的生活担子全靠二儿子一人。说起家中的困难妻子宋秀(化名)难免悲戚,但随即又转悲为喜地说,好在现在政策好了,帮助我们的人很多,很多人捐款捐物,各级政府也时常来看望。我们安慰她说,会好的,生活会慢慢好起来。她笑了,挥手看着我们远去。

同样被疾病和各种变故拖累的家庭还有韩家渠的吕大志(化名)一家。

59岁的老吕身体硬朗,但老伴体弱多病,每年的医药费是笔不小的开销。老俩口和二儿子一起生活,二儿媳患有发作性嗜睡症,经常突然性的进入到睡眠状态。说起妻子的病二儿子吕正(化名)倒也坦然,他说这个病很罕见,经常会突然睡着,也没有办法治,但也没生命危险,小心些就是了,不能让她干活,也尽量不让她一个外出。

最让他窝心的是,他们儿子2013年3岁时不小心掉到开水锅里烫伤,落下残疾,现在仍需治疗。吕风丞向我们述说着这几年家里遭受的种种不幸,他说连续六年每年都要在北京和太原等大医院待上一阵子,老婆患贫血和胆结石、孩子烫伤又摔伤、母亲肿瘤手术等等,这几年由于这些变故,家里欠外债十几万元。

让人感欣慰的是,吕家父子没有因为家庭的变故而怨天忧人。而是乐观的面对一切。他告诉我们,孩子出事后临汾和隰县各界群众捐款10多万元,北京天使妈妈基金会伸出援助之手,在北京空军医院进行了手术。这个三十多岁的汉子带着真挚的感情说:“非常感谢那些帮助我们的人,全国人民都在为我们农民脱贫致富努力。我是家里的顶梁柱自己更不能放弃,日子总要过下去,幸福是干出来的,不是等来的。你说是吧”。

吕大志的兄弟家与老吕相邻,老吕的弟媳妇把我们迎进了自家的窑洞,女主人告诉我们,家里虽然很困难,但孩子们很争气,女儿考上了大学,正在读书。儿子刚刚考完在等待考试结果,小伙子希望能考上大学,能从塬上走进城市,让自己的家庭摆脱贫困。

“幸福是干出来的,不是等来的”。这就是塬上的农民兄弟对待贫困的态度。

短短两天, 我们走在高高的塬地上,走进了生活在那里的人们的窑洞里,看到了他们生活的艰辛和贫困,也看到了他们的坚强与乐观,更看到他们顽强的生存能力和他们对这片土地的热爱与眷恋。

或许我们还会再来的,或许有一天这塬上将不会有人居住,曾经居住过的窑洞会慢慢荒芜,面对荒芜,他们会告诉儿孙说:这里是我们祖祖辈辈生活过的地方。

眷恋的热土,文明的发祥。

勤劳的人民,美丽的塬上!