北京古官道之西大道的历史与现状

投稿时间:2018年03月30日 投稿人:腻腻猫

北京古官道之西大道的历史与现状

曾经流传着一首很广的老北京民谣:“前门楼子修得高,菜市口人多闹吵吵,彰仪门(广安门)外石头道,大井小井卢沟桥,卢沟桥有十一孔,东头狮子西头象,长辛店街五里长,二十五里到良乡,良乡塔、半山坡,过了窦店琉璃河,琉璃河一道沟,三十五里到涿州。”这首旧时妇幼皆知的民谣,描述的就是从北京的中心出发,出皇城,经过卢沟桥南下,到达良乡、涿州的情形。

这是一条从京城南下,通往南方各省的古官道。旧时,京城为全国的中心,辐辏之地。东南方向有各省至京城的驿道,即闻名全国的“九省御道”。“九省御道”连接北直隶、山东、江南及浙、赣、闽、楚等九省,俗称“东大道”。东北方向有出古北口,到达东北辽宁、吉林、黑龙江各省的古官道。西北方向有出南口,到达山西、内蒙古、甘肃、新疆等方向的古官道。西南方向即是过卢沟桥,南下到达河北、河南、湖广以至南方各省的此官道,俗称“西大道”。“天下十八省所以朝觐、谒选、计偕、工贾来者,莫不遵路于兹。”

这条古官道,从京城出发南下,沿路要经过卢沟桥、长辛店、良乡、窦店、琉璃河、涿州、高碑店、定兴、徐水、保定、望都、定州、正定、石家庄、邢台、邯郸,再往南至河南省的安阳、郑州,以致南方的各省。后来修建的京汉铁路以及107国道、京石高速,大致就是沿着这条古官道的路线修建的。

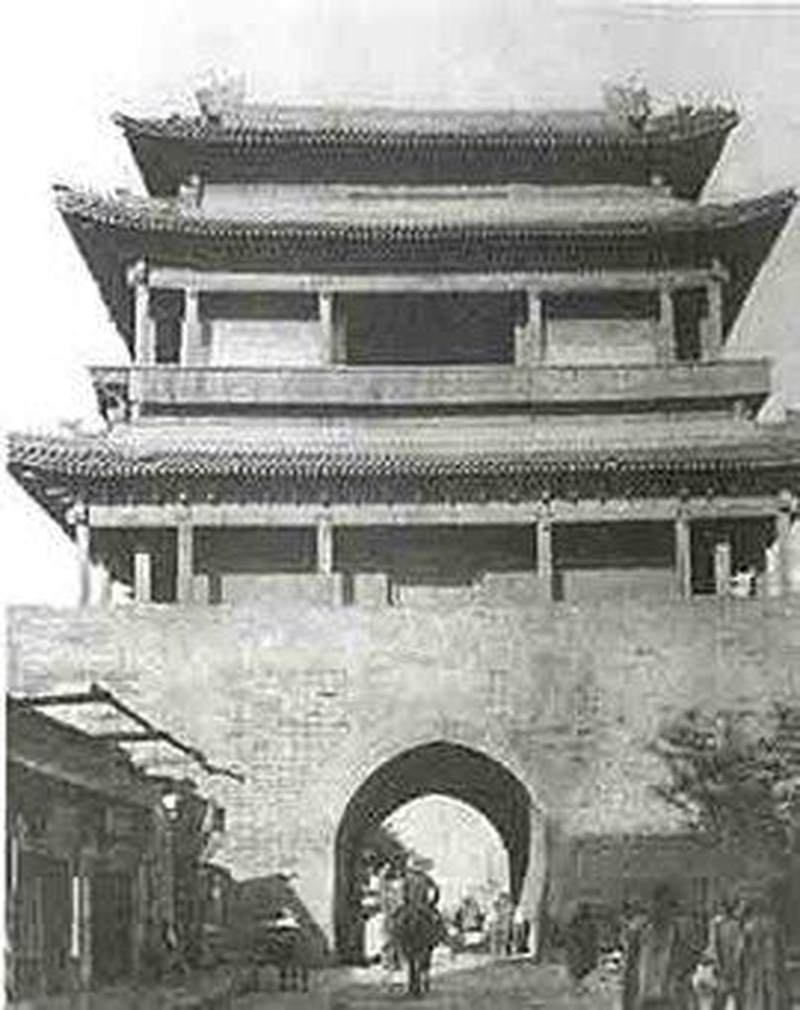

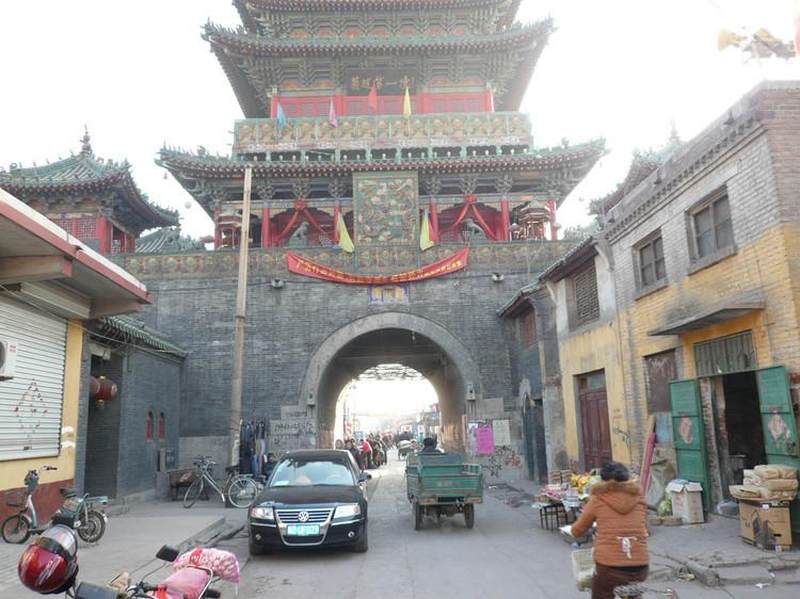

先说广安门。广安门为外城唯一向西开的门,与广渠门相对。城楼形制一如内城,重檐歇山三滴水楼阁式建筑,灰筒瓦绿琉璃瓦剪边顶,面阔三间通宽13.8米;进深一间,通进深6米;高17.6米;楼连城台通高26米。瓮城呈方形,两外角为圆弧形,东西长34米,南北宽39米,瓮城墙基宽7米、顶宽6米。

插图:广安门

历史上,广安门大街是西南方向从陆路出入京城的唯一通道,天下十八省所隶官员朝觐,工贾来者莫不遵路于此。明清两朝南方学子参加科举考试,皆从广安门大街进京。所以古时广安门地区的热闹景象不难想象。

广安门又有“京师咽喉”之称,设有关卡,古时外地大官进京朝觐、述职、应召,京官被派往外地当官,赴任就职都由这里过。

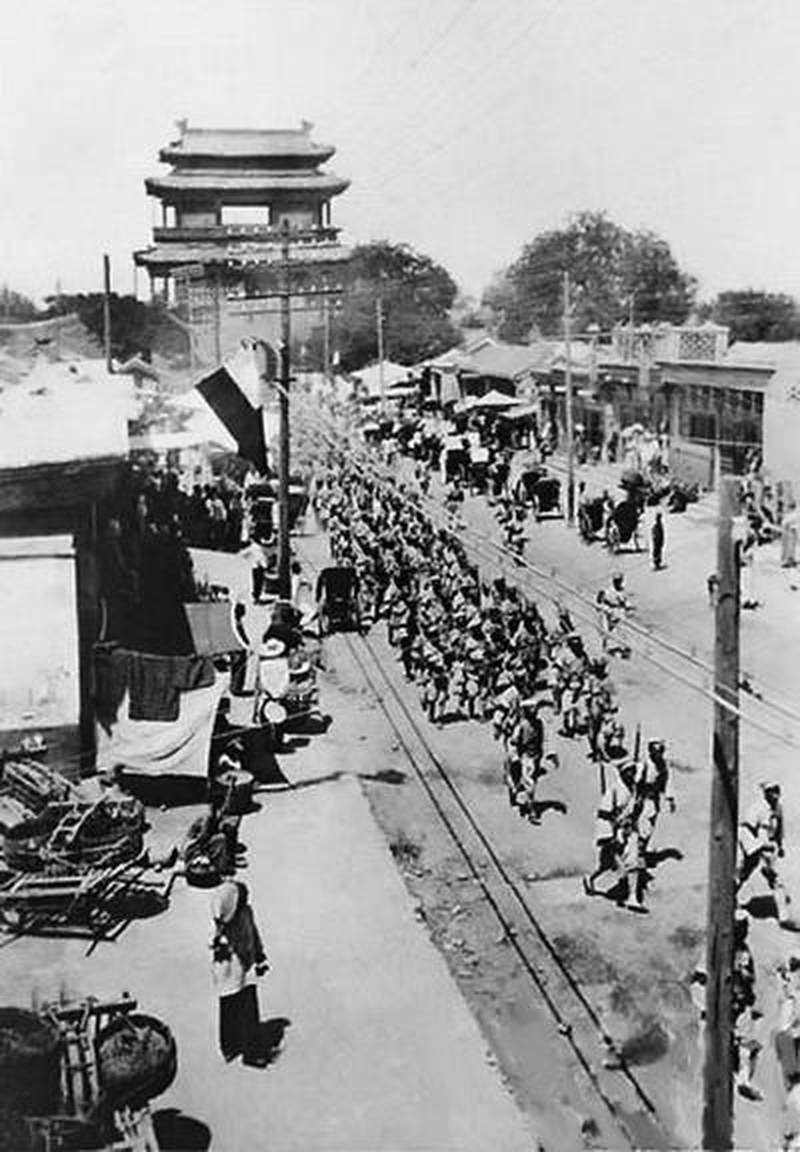

旧时的广安门大街热闹嘈杂,是贩夫走卒的聚居地,汇集着三教九流,各色人等。马路两边的临街房铺户多住户少,还夹着寺庙、会馆、教堂、学校,商业、服务业十分发达。

插图:广安门大街

从菜市口往西,道路两侧店铺林立,门类多货色全。店铺市场交易兴旺。这里有定期开的集市,诸如教子胡同北口粮食市场,农历一、三、六、八开市;土地庙,农历逢三庙会。集市上百货齐全,餐饮具备,还有洋片杂耍,唱戏说书,购物、餐饮、娱乐兼备。右安门、广安门外的农民,四九城市民,都往这儿聚。还有常年开的市场,最有名的是广安市场,卖蔬菜、鱼肉禽蛋、副食调料,台湾作家林海音(《城南旧事》作者)在回忆文章里,多次写广安市场。广安门的菜市,自明朝到解放后,几百年延续不断。所以有菜市口这个地名。此外,还有广安胡同的“晓市”,天不亮开市,太阳一出就散,这里什么都有,旧衣旧鞋旧家具,旧书古玩老字画,假货不少,甚至还有销赃的。胡同两边摆满摊子,来的人早先是打灯笼,后来拿手电筒。

这条繁华的商业街是当年穷人最喜欢的去处,这里没高档商店,各色小铺居多,“下馆子”也是百姓茶饭,草根口味。从鸡毛小店到大车店,都是干店(不供饭食),只有通铺和光炕席,被褥另外租赁,和衣而卧,就只收店钱。街面还有露天工场,织苇席、编荆笆、纺大绳、打草苫。铁工厂门前化铁炉,火花四溅,极富生活气息。

清代,当雍正皇帝决定在河北修建皇陵后,便下令修筑从广安门到宛平城的石板路。对于当时耗费巨资铺设的石路,北京人用“一尺道路五两三”来形容。那时仅从广安门到小井村长1500丈的路段就花费了白银八万两,平均每修一尺长的道路就要花去白银五两三钱三分。路修好了,交通的便利也为外城增添了生机和活力。那时广安门外最常看见的景象,就是“拉骆驼跑城儿”。

这条石路东起广安门,经关厢、太平桥、六里桥、小井、大井、五里店到卢沟桥。雍正八年修广安门至小井村石道,长1500丈,宽2丈,填洼为高,砌以巨石,石块规格长3尺,宽1.5尺,厚0.8尺,用帑金8万两。乾隆二十二年对雍正朝修建的这段石路进行了重修,并从小井往西又续修到大井村,长度477丈,用帑金13.81万两。在小井村、大井村之路北侧分别建有雍正皇帝石道碑亭和乾隆皇帝重修石道碑亭。乾隆二十二年修石道时在大井村西头路当中建木牌坊一座,乾隆四十年又改建成石牌坊,顶部为屋脊式建筑,有3个门洞,中间大,两边稍小,可通行车辆,东西两面恭镌御书额,东侧题曰:“经环同轨”,西曰“荡平归极”。

插图:大井村石牌坊

广安门至卢沟桥全长9700多米。1935年后曾多次对此路进行改建:1935年、1937年两次修成简易公路,1939年铺3米宽混凝土和沥青路面。1940年建设总署所编《建设旬刊》记载:“由广安门至卢沟桥之东端,在昔有石路可通,石为黄白色之石碴石板,亦名西山豆碴石,每块长可六七尺,宽约四尺,厚可尺余,庞然大物,运输不易,工程艰巨……石料系采自太行山之脊脉,征民工以搬运……此路既久远轮毂磨蚀现已呈坎坷不平之状,建设总署爰就原有路基改筑洋灰混凝土路面一段及沥青碎石路面一段,旧石料悉数起置路旁,由市公署保管。行人过道上尚可缅忆当年筑路之伟大状况也。”丰台区离休干部张霖同志回忆说,“上个世纪三十年代后期,御路改成沥青路后,将一部分路石挖出来,运到卢沟桥砂石厂锻成20厘米见方的小块石,在卢沟桥东门外铺设了约500米长的一段公路。”1951年将路面展宽为6米,1955年始建京周(北京至周口店)公路,起点为广安门。1965年建成三层式组合结构道路。1987年建成京石(北京至石家庄)高速公路,京石高速公路六里桥至卢沟桥段基本上是沿清代御路线建设的,古之御路在改革开放年代建成了现代化全立交、全封闭式的高速公路。

插图:京石高速公路

卢沟桥,亦称芦沟桥,在北京市西南约15公里处,丰台区永定河上。因横跨卢沟河(即永定河)而得名,是北京市现存最古老的石造联拱桥。桥身结构坚固,造型美观,具有极高的桥梁工程技术和艺术水平,充分体现了古代汉族劳动人民的聪明才智和桥梁建造的辉煌成就。

插图:卢沟桥

早在13世纪,卢沟桥就闻名世界。那时候有一个意大利人马可·波罗来过中国,他的游记里,十分推崇这座桥,说它“是世界上独一无二的”。并且特别欣赏桥栏柱上刻的狮子,说它们“共同构成美丽的奇观”。

卢沟桥是旧时南方十八省进京的重要通道,其重要性不言而喻。是什么原因决定了它的重要的地理位置的呢?我国着名的地理历史学家侯仁之先生提出:三千多年以前,在北京小平原和华北大平原之间,水网密布,湖泊沼泽散布其间,成为南北交通的严重障碍。只有沿太行山东麓的山前台地上渡过永定河,才最易通行进入北京小平原。而渡过永定河的最好地点就是后来兴建卢沟桥的古渡口。因为古渡口上游岸高流急,不便越渡,下游河床逐渐开阔,极易泛滥成灾,渡口极易受到洪水泛滥的威胁,选在现在卢沟桥的位置,最适宜。在金中都建成之前,永定河古渡口上一直都有浮桥或木桥连接华北大平原和北京小平原。公元1192年,卢沟石桥建成。卢沟桥使太行山东麓的南北大道最容易中断的地方通行无阻,深刻影响了北京城后来的发展。

插图:侯仁之手稿:《卢沟桥与北京城》

插图:侯仁之手稿:《卢沟桥与北京城》

卢沟桥的建成,成为沟通南北交通的重要枢纽。而过桥渡河的前一站,就是长辛店。

长辛店位于北京市丰台区永定河西岸,卢沟桥畔,是距京城西南最近的古镇,也是西南进京的必经之路。长辛店的五里长街,是一条具有近千年历史的老街,俗称“九省御路”,现存有很多古迹遗址和与“二七”大罢工有关的历史遗迹。

插图:长辛店的街道

元明清时期,这里曾是进出北京西大道的门户,也是距离北京城最近的古驿站。那时,街上商贾旅客云集,店铺酒肆林立。无论打店歇脚的商客,还是进京赶考的儒生,或是穷困潦倒的乞丐,三教九流,五行八作混杂其间,人来人往,车马声啸,热闹非凡。

插图:长辛店街道

史料记载,长辛店由长店和新店两个小村落组成,随着南北交流逐渐连成一片,后衍化为“长辛店”,寓意商旅长途跋涉,一路艰辛之意。另一种传说即“常新店”,因为很多大官居在此经过、留宿于此,此地居民天天用净水泼街,称为“常新”。

“长辛店五里长,哩哩啦啦到良乡。”这首长辛店的童谣,说出了古镇大街有多长。长辛店古镇以胡同多出名,而每一条纵横交错的胡同,都通向这条店铺林立的古镇大街——长辛店大街。若不是因为路边商店门牌太过于鲜艳,长辛店大街看上去还会是旧时的模样:躲藏在绿叶中的石鼓和磨盘、斑驳木门上的铺环、灰褐的墙砖。位于长辛店的一家副食店,店主还沿用老法儿,用竹提子、漏斗打酱油和醋。

插图:长辛店酱油铺

在从长辛店到良乡的路上,还有一座石桥,至今还在,这就是位于丰台区南岗洼村的南岗洼古桥,于1990年修建京石高速公路时被出土发现。古桥的桥面、桥栏杆及桥孔已损坏,但桥的整体构造仍基本完好。

插图:南岗洼桥

良乡位于北京西南20公里,是首都的西南门户。自秦朝建县以来,因“人物俱良”而得名,自古就是商贾云集之地。1958年良乡县与房山县合并,良乡县由县改镇。现在,良乡是房山区人民政府所在地。

良乡文化底蕴丰厚,有文庙、昊天塔、乐毅墓、清行宫等众多历史文物古迹。

童谣中的良乡塔指的是古官道路东边的昊天塔。昊天塔又称多宝佛塔。位于房山区良乡东北1公里燎石岗上。昊天塔相传建于隋朝,现存塔是辽代建筑。为五层楼阁空心式。砖木结构。通高47.05米,平面呈八角形。须弥座塔基上刻砖雕花卉,壶门内雕有站、坐佛像。壶门上雕有狮子。塔身各层东、南、西、北设有券门,券门里设有佛龛。其余四面开直棂假窗。各层檐下饰有仿木结构的斗拱。每层内有回廊。自一层有阶梯绕塔心直通塔顶,并可绕塔刹环行。每层回廊内有自里向外的镣望孔。据传宋辽交战时,曾经起过军事作用。

插图:昊天塔

在民间传说中,昊天塔还和杨家将有一段传奇故事,即“孟良盗骨”传说。据北京出版社1999年版《北京市房山区志》载:“宋辽交战。宋主帅潘仁美指挥失误,大将杨业陷于今山西朔县陈家谷伤重被俘。杨业绝食而亡,其灵柩停放于幽州昊天塔。”“澶渊之盟”后,辽、宋罢战,宋派边关大将孟良去昊天洞盗取杨业尸骨。孟良到达良乡城后,因置买棺椁延误了时间,而追随孟良去盗骨的另一员大将焦赞却先一步进入昊天洞中。孟良后入洞中,见有人盗窃尸骨,立即手起斧落,将人杀死。待他将此人尸体拖出洞外,方知误杀了焦赞。孟良深悔莫及,派人将杨业尸骨运回宋营后自刎而亡。孟良随身佩挂的宝葫芦摔碎在昊天洞外的燎石岗上,引起大火燃烧,将土石烧成了红色。至今,昊天塔下燎石岗上的土石依然是红色。在昊天公园内,有孟良焦赞墓。

插图:孟良焦赞墓

郊劳台位于良乡大南关村,俗称接将台。是清乾隆皇帝郊迎犒赏出征凯旋将士举行盛典之所。乾隆二十五年(1760),将军兆惠、富德等平定准噶尔回部凯旋,乾隆帝携文武百官出城到此劳师。乾隆四十一年(1776),将军阿桂等平定大小金川凯旋,乾隆帝再次驾临郊劳台劳师。郊劳台原建有圆形石台和碑亭,外筑围墙,并建有寺庙。1860年遭英法联军烧毁,仅存御碑亭的内外各八根汉白玉八棱石柱框架和御碑,仍巍然屹立了140多年。近年当地文物部门已在石柱上复建了黄琉璃瓦亭顶,计划逐步恢复旧时风貌。

插图:郊劳台

乐毅墓与郊劳台隔京广铁路东西相望,位于富庄村北,良乡工业开发区内。乐毅是战国时代名将,燕昭王二十八年(公元前284年),乐毅率燕、赵、秦、韩、魏五国军队讨伐齐国,连克70余城,攻下齐国首都临淄,声名大振。三国时诸葛亮曾自比管仲、乐毅。因乐毅号望诸君,所以乐毅墓名望诸君墓。该墓占地近2400平方米,为高约10米土台,上面长满树木和荒草。墓区原祭祠和石坊等建筑早已无存,现存墓碑高3米,宽近1米,在墓冢西侧,正面向京广铁路。碑旁地上散卧有汉白玉石柱长联,内容如记:偏师下七十城旷世奇勋往迹空嗟昙影幻;崇祠亘三千载而今遗爱此邦独系枣花深。

插图:乐毅墓

明代的袁中道在他的《游居柿录》里比较详细地记录了从“西大道”南下,回老家湖北省公安县的一路行程。袁公此次进京,于万历三十七年冬季,从另一条路,即“南大道”而来,因与此篇无干,略去不叙。因科场失意,于万历三十八年初和兄长袁宏道一起南归回公安。为了叙事清晰,特对袁中道的行程按时间节点进行了分段。由良乡往下行经至新郑的地点、路况按照《游居柿录》里的记录展开,以接上从广安门到良乡的官道。

第一天:“随中郎南归,辰出春明门……至卢沟桥,水涓涓流,即古桑干水也。舆中望西山一带,犹露雪痕……晚抵良乡,风大作,有寒色。”

此处的春明门,古代指唐代长安城的东正门,这里似应指明代的广安门,因为广安门是各省陆路进京的必经之路。舆”点明了是陆路。

第二天:“雪大作,报人不至,隧行。至琉璃桥,白石砌成,可三里许,极为壮丽。其下即古所云圣水也,水出上谷,东径玉石山,过良乡县,径羊头阜,合于涿水、桃水、至河间入海。晚至涿州。”

从良乡到琉璃河,要经过窦店。

窦店镇位于房山区东南部。地处永定河及大石河之间的冲积平原。北与阎村镇为邻;东至小清河岸边;南邻琉璃河镇;西至大石河。南省客商、士子、官员进出京城,必经窦店过。

在窦店的西边,有一座土城。城作长方形,分为内外两层,内城为夯土打造,外郭是堆积的土围。内城东西长1100米,南北宽860米,外郭东西长约1200米,南北宽约960米。城与郭之间距离约20米。西南转角尚保存有高达8米的城墙,顶部宽约2.5米,底部宽约17米,夯土层次明显。从地表散布的碎陶片和城墙夯土中包含的篦纹和绳纹灰陶的情况来看,城垣的建筑年代初步断定为战国末期到西汉。

插图:窦店土城

琉璃河石桥,建于明朝嘉靖年间,呈南北向,横跨在北京市房山区琉璃河镇的京石公路上。全长165.5米,宽10.3米,高8米,为11孔联拱石桥。中间三孔东西两侧拱券顶部各雕有一精美镇水兽头,桥体用巨大石块砌筑,桥面两侧条石用“铁锭”连接。桥面东西两侧有实心栏板和望柱,东侧有栏板97块、望柱96个,西侧有栏板98块、望柱97个。琉璃河石桥“为朝宗孔道”、“京南要隘”,对南北交通起到了重要作用。

琉璃河桥,至今仍在,当地村民叫做白石桥,极雄伟壮观。新修了107国道和京港澳高速之后,原桥废弃,成为一处旅游景观。

插图:琉璃河桥一

插图:琉璃河桥二

涿州是行程中的一处重要枢纽。涿州市地处华北平原西北部,北京西南部,京畿南大门。东临固安,西接涞水,北通北京,南到高碑店。涿州市着名人物有刘备,张飞,赵匡胤,郦道元等。

插图:张飞故里

清·乾隆《新泰县志》卷六《驿站》记载:“自天启末年,徐州驿路受黄河水决而加冲,国朝定鼎,始于涿州城南分东西两路……”这应该就是“西大道”和“南大道”的分道点。“西大道”由此往南,依次经过高碑店、定兴、徐水、保定、望都、定州、正定、石家庄、邢台、邯郸,再往南至河南省的安阳、郑州,以致南方的各省。“南大道”由此往南,依次经过雄县、任丘、献县,在德州与“东大道”汇合,再往南依次是茌平、东阿、兖州、邹县、徐州、高邮、扬州,再下至东南各省。袁公北上,走的就是“南大道”。“东大道”不经过涿州,而是出北京,从廊坊到杨柳青、沧州、德州、济南、新泰、临沂、沐阳、宝应、扬州。凡出北京南下的各省客商,一般都要在涿州住一晚上,第二天再上路。以上观点是笔者的推断,因为资料阙如,无法确证。

从良乡到涿州,除了琉璃河桥,还有两处重要的桥梁,不得不提。

一个是涿州永济桥,位于河北省涿州市城北1.5公里,南北横跨于拒马河之上。该桥始建于明万历二年(1574),名曰“巨马河桥”,万历十六年(1588)重修,天启六年(1626)桥毁又重建。后因河道南移,桥亦塌毁,于清乾隆二十五年(1760)在旧桥南建九孔新桥。清帝乾隆为其赐名为“永济”。

插图:永济桥

插图:永济桥面

据《日下旧闻考》及清同治版《涿州志》载:“涿州北有河二。自西山诸泉来者曰胡良河,距城七里;自紫荆关外铁崖巢入者曰巨马河,距城二里。每伏秋水发,汹涌暴至,行旅走避不及,岁漂溺常数百人。”

该桥历史上为十八省通衢之必经,古御道之冲要,也是京南形胜之所在。其规模宏大,造型优美,远望恰似一条彩虹横跨两岸。故被誉为涿州八景之一,素有“拒马长虹”之美誉。

另一处是下胡良桥。下胡良桥位于涿州市城北4公里的东仙坡镇下胡良村南的胡良河上,距永济桥北约2公里,始建于明万历二年(1574),历史上无重修记载。桥为单路五孔石拱桥,长69米,宽9.14米,桥面两侧有栏板、望柱,两端抱鼓石已不存,是京保公路必经之路,1987年新辟路改道,此桥作为文物保护起来。

插图:下胡良桥

第三天:“安肃道中,雪晴。山城数里,见流水一曲,西望远山,甚秀冶。……过石桥,流水清碧。午抵保定府清苑县。”

安肃,古州名,1914年改名徐水。安肃道中,即河北徐水县的古官道。这条古官道,应该就是今天的107国道一带。此道沿途风景秀丽,游人赏心悦目。清朝严遂成有一首《安肃道中》,生动再现了此道风景:水粼粼渌菜畦香,塔影如龙卧夕阳。高柳乱蝉风不住,残声曳过浣衣塘。

定兴县境内有三条河流:拒马河、北易水、中易水。徐水境内有瀑河、漕河、萍河等河流。文中的石桥,不知是指的哪座桥,至今皆堙没无存。

一天的行程,即从涿州坐轿到了清苑,全程约110公里,够快的。

第四天:“从庆都发,过清风店,涉唐河,至定州州学,观子瞻雪浪石……午后,过刘禹锡陋室,光武鸡鸣城。从新乐发,过伏羲生身处,憩伏城驿。日暮,抵真定府。”

庆都,即望都县。该县固定村的《固定村志》,对这条古官道有记载:“望都县境地处太行山东麓山前平原,地形平缓,利于耕种,适合人群在这里居住繁衍生息。从望都县城往固店村方向走,分别有七里铺、十五里铺、二十里铺等小村……固定村东的“大道”,在古代是一条自京城通往南方各省的官道。固店村东的古代大道,在战国时期就有,历经秦汉至隋唐时期,已形成了官道网络,道边五里一墩(墩铺),十里一台(烽火台),大道两侧还有官府设置的驿站。这条古驿道,在古代是官兵南北转战、皇帝私访、客商往来、灾民逃荒必经之道。白天成群结队,夜间灯笼火把,车铃叮当,川流不息。几千年来行走车马,古大道低于两侧地面2米深,自然形成泄洪渠道,所以村里人也称为“大道槽”。因近代新修铁路和公路,古大道逐渐废弃。”现在,原来的古大道已成为耕地,但尚存低洼旧貌。

清风店镇位于定州市、唐县、望都三县市交界处,西临107国道,京广铁路、东侧京珠高速公路穿境而过。国产老电影《清风店战役》即是此地。

插图:清风店战役

唐河,古称滹沱、唐水等,《大清一统志》载:因流经唐县后水流增大,而得名。海河流域大清河上源或支流。发源于山西省浑源县南部的翠屏山,历史上称唐河为大清河的正源。经山西省灵丘县,河北省保定市的涞源县、唐县、顺平县、定州市、望都县、清苑县、安新县,在安新境内汇入北方内陆名湖白洋淀,后入大清河。

插图:唐河

光武鸡鸣城,在今河北定州市东南三十里。《方舆纪要》卷14定州:鸡鸣台,“《图经》:光武自蓟而南,舍宿于此。鸡鸣驰去,因名”。

真定府,即今的正定县。

第五天:“从真定府早发,过苏味道故里、宁武子旧封、汉蒲棘侯柴武台。宿栾城。”

栾城,位于石家庄市东南,现在成为该市的一个区。境内地势平坦,土沃水丰,自古有“形胜之地”之美誉。栾城区位优越,京广铁路、107国道从区域西部穿过,京深高速公路贯穿南北。春秋时期,晋国中军元帅、正卿栾书即采食于此,建为栾邑,栾城因此而得名。汉代名将柴武、唐代宰相苏味道、元代数学家李冶、红巾军起义领袖韩山童、韩林儿父子均为栾城人。

插图:栾城

宁武子就是孔子称赞的卫国大夫宁愈。子曰:“宁武子邦有道则知,邦无道则愚。其知可及也,其愚不可及也。”(《论语·公冶长》)

这一天,袁中道接连游览了苏味道故居、宁武子旧封、汉蒲棘侯柴武台,只从正定走到了石家庄,行程不远。

第六天:“从柏乡至内丘,一路多风沙。中有临城县界立石,即子瞻所云‘南迁必返,从临城道中望西山,草木可数’者也。今日沙雾,不见太行。晚宿内丘。”

临城,即今的临城县,也是107国道的沿线。西山,即是太行山了。当时是正月,有沙雾,说明北方在当时就有每到春天刮黄沙的气候,有些类似于现在的雾霾了。

第七天:“大风,沙石皆飞。欲游太子岩,不果。过宋璟墓。午过沙河,积沙如雪,可十里许。是日始见柳条,含萼桃李。晚度洺水,宿于关。”

太子岩位于邢台市内丘县城西部30公里处扁鹊庙之上,险峰千仞,峻岩百层,草木丰茂,松柏秀荣。自周代以来,相继建有诸多庙宇,是一个自然景观与人文景观相融相汇的风景胜地。相传虢国太子曾在此居住,并与扁鹊一起采药。

插图:邢台太子岩

宋璟(663年-737年),河北邢台市南和县阎里乡宋台人。宋璟历仕武后、唐中宗、唐睿宗、殇帝、唐玄宗五朝,一生为振兴大唐励精图治,与姚崇同心协力,辅佐唐玄宗开创开元盛世。与房玄龄、杜如晦、姚崇并称唐朝四大贤相。宋璟碑,今位于邢台市南郊五公里处的东户乡中学校园内。

沙河,即今天的沙河市。

洺河,亦称洺水,古称寝水、千步水、南易水。洺河上游有南洺河、北洺河两条主要支流,分别发源于武安市西北部的深山区摩天岭两侧,向东南流经武安市的绝大多数乡镇,于康二城镇的永合村相汇,南、北洺河汇合后称洺河。向南流经河北武安、永年、鸡泽、曲周等地。干流在永年县(古称洺州),永年的县城临洺关,即依河得名。

这个不起眼的临洺关,在古时的交通上十分重要。

在古代经河北到北京,共有三条道:一,即运河道;二,京德(州)古御道;三,便是西路了。它由邯郸北上,经临洺关,过邢台、正定、保定达北京。所以史称临洺镇“实为畿辅,北通燕涿,南达郑卫,东连齐鲁,西接秦晋”,为一都会之所。因此,它不仅屏蔽河北,更重要的还是“神畿下达滇黔楚豫”的南北冲衢之地。

插图:临洺关

临洺关虽非关山险阻之地,但也不失为一冲要之所,且自古号为用武之地。它西靠太行,有黄腰岑、聪明山、娄山(即驻骅山)等,东则为诸河时常泛滥所形成的复杂地形,在明清及以前根本无复道路可言。

因此,它便起着屏蔽河北的重要作用。到明朝嘉靖时,为了屏蔽北京的缘故,曾动员数千人在旧有遗址上扩建临洺镇,以备不虞,并设通判驻守。从此临洺镇初具规模,也大约从此时起,临洺镇也开始称临洺关了。太平天国北伐时的临洺关之战即源于此。

现在的临洺关,则是京广铁路的必经之地,仍然是南北交通的咽喉所在,仍在起着至关重要的作用。

第八天:“临洺道中,日清和,见游女攀杨柳采其苗者甚多,盖俭岁为蔬故也。至黄梁祠……从邯郸过河,是为中州交界处,颇有冈峦,杨柳垂丝,桃杏盛开。晚宿于磁州。”

临洺道中,应该是洺河一带的河堤边上的道路。古时,洺河两岸杨柳千垂,每至春暖花开之际,层层绿荫胜似隋堤之境(隋堤,隋炀帝时筑,在今杨州,渠两堤遍植杨柳,得名)。北河春柳为洺州十景之一,北河指北洺河。那么,袁中道见的游女摘柳,即为此地了。

插图:河边春柳

黄粱祠,即黄粱梦吕仙祠,位于河北邯郸市北10公里处的黄粱梦镇,始建于宋代,明、清时代及1984年均有大规模修复。黄粱梦典出唐代《枕中记》:“开元七年,有卢生名英,字萃之。於邯郸逆旅,遇道者吕翁,生言下甚自叹困穷,翁乃取囊中枕授之。曰:‘子枕吾此枕,当令子荣显适意!’时主人方蒸黍,生俛首就之,梦入枕中,遂至其家,数月,娶清河崔氏女为妻,女容甚丽,生资愈厚,生大悦!於是旋举进士,累官舍人,迁节度使,大破戎虏,为相十余年,子五人皆仕宦,孙十余人,其姻媾皆天下望族,年逾八十而卒。及醒,蒸黍尚未熟。怪曰:‘岂其梦耶?翁笑曰:‘人生之适,亦如是耳!’生抚然良久,稽首拜谢而去。”经此黄粱一梦,卢生大澈大悟,不思上京赴考,反入山修道去也。

“从邯郸过河”,指的应该是邯郸的滏河。滏河是引用滏水用以沟通洺州城的沟濠。至元五年十月,洺磁路言:“洺州城中,井泉咸苦,居民食用,多作疾,且死者众。请疏涤旧渠,置坝闸,引滏水分灌洺州城濠,以济民用。计会河渠东西长九百步,阔六尺,深三尺,二尺为工,役工四百七十五,民自备用器,岁二次放闸,且不妨漕事。”中书省准其言,隧成其事。袁公沿途见到的“杨柳垂丝,桃杏盛开”应该就是沟渠两岸的风景。

第九天:“磁州道中多崇阜,相传魏武疑冢也。过漳河,饭于丰乐镇,风大作。晚宿彰德府。”

磁县古称磁州,隶属河北省邯郸市,是着名的中国磁州窑文化的发祥地。自南向北有漳河、滏阳河、邙牛河三条大河境内流过,润育了磁州文明。

在漳河北岸讲武城一带广阔的原野上,有许多大小不一的古墓,大者封土高隆,巍峨壮观,小者封土略存,近乎平地。这些墓冢便是被称为魏齐遗迹的磁县北朝墓群。

插图:曹操疑冢

这些旷野中的荒冢,经过一千多年的历史风雨洗礼之后,蒙上了一层层神秘的面纱,影响最广的便是“曹操七十二疑冢”之说。《三国演义》第七十八回写道:“(曹操)遗命于彰德府讲武城外,设立疑冢七十二,‘勿令后人知吾葬处,恐为人所发掘故也。’嘱毕,长叹一声,泪如雨下,须臾气绝而死,寿六十六岁。”

2009年12月27日,经中国考古学界一致确认,国家文物局最终认定,经考古发掘位于河南省安阳市安丰乡西高穴村南的高陵墓主为曹操。这在历史上悬疑了上千年的曹操墓,终于被发掘了出来。

插图:曹操墓

清朝由北京至开封的官马大道经过磁州,设有滏阳驿,北行70里至丛台驿,南行20里渡漳河出境至河南丰乐镇。彰德府就是今天的安阳市。丰乐镇是安阳市境内的一个古镇。

第十天:“寒食,从淇县发,见舆人采青叶而食之,乃榆叶也。过斮(zhuo)胫(jing)河,饭于板野。过比干庙。夜宿卫辉府。”

天亮起来,怎么突然就从安阳到了淇县?《游居柿录》里没有具体日期记载,故暂且定为第十天了。

寒食节,清明节前一二日。是日也,春日融融,桃李芳菲,麦秀盈畴。榆树长出了榆钱,可以食用,旧时人们常用来充饥。

插图:榆钱

斮胫河,就是现在淇县的折胫河,是流淌在朝歌境内的一条小河。它发源于古朝歌城西三里之遥的肥泉,往东注入卫水,全长约三十里。

斮胫河原是一条无名小河。传说,在一个初冬的早晨,殷纣王和妲己携手登上摘星楼,举目西望,一条小河从林中穿过。妲己望见两个樵夫在涉水过河。那个壮年樵夫坦然涉过河去,那个少年樵夫却惧怕寒冷,几次将脚伸进水里,又缩回去。妲己好奇地问纣王为啥壮年不怕冷少年怕冷。纣王说:“壮年精血充沛,所以不怕寒冷;少年精血不足所以怕寒冷。”妲己故意说不信。纣王就吩咐身边卫士将那两个樵夫的股胫斩断来证实他的话。后人为了纪念这两个无辜受害的樵夫,就将这条小河取名“斮胫河”。

卫辉市,位于黄河北部、太行东麓、卫水之滨,殷商时为畿内牧野地,是牧野大战发生地。周武王灭纣,封邶、墉、卫三国,此地属墉。成王平武庚叛乱后,邶、墉并于卫,此地属卫。境内有比干庙、望京楼、香泉寺等为代表的人文景观。

插图:比干庙

第十一天:“清明,迂道往辉县,游百泉。”

这一天,袁公兄弟俩不是赶路回家,是专门游玩一天,路线在“西大道”的西边支线上,略过不提。

第十二天:“渡黄河,见广武山。郑州途次,有流水,云即贾鲁河也。从郑州发,饭于郭店。近店有谢花城,不知何以名……晚过黄水,其水流至县城东北七里入于洧(wei)。夜宿新郑。”

从卫辉市南下,渡过黄河,就是郑州了。

广武山,位于河南荥(xing)阳城东北,郑州西北,至今还留有两座遥遥相对的古城遗址,西边的叫汉王城,东边的叫霸王城,是当年刘邦、项羽所筑。两城中间有一条宽约300米的大沟,称为鸿沟。这就是着名的楚河汉界。该地北临黄河,西依邙山,东连平原,南接嵩山,是历代兵家兴师动众的战场。2200多年前,楚霸王项羽和汉王刘邦以荥阳为主战场,展开了长达4年的攻伐激战,并以荥阳的鸿沟为界,中分天下,成为中国历史长河中最为精彩的片段之一。

插图:鸿沟

贾鲁河发源于新密市,向东北流经郑州市,至市区北郊折向东流,经中牟,入开封,过尉氏县,后至周口市入沙颍河,最后流入淮河。古时的贾鲁河水量充沛,可通舟楫,还时常有洪水泛滥,因此,古人又将它称为小黄河。今天的贾鲁河虽然浅可见底,但它仍是河南省境内除黄河以外最长、流域面积最广的河流。

插图:贾鲁河

洧水是中国最古老的河流之一。源出今河南省登封县阳城山,自长葛县以下故道原经鄢陵﹑扶沟两县南至西华县西入颍水。《诗经•溱洧》“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕳兮。女曰观乎?士曰既且。且往观乎?洧之外,洵吁且乐。维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。” 它生动描绘了男女在河岸水边欢乐聚会、自由表达爱情的快乐情境。

插图:洧水

第十三天:“过溱(qin)、洧(wei),始见油菜黄花郁然。此地路若深溪,两岸壁立,皆千古人迹蹄轮所蚀而成,积雨注焉。……至禹州城外,为颖水,石梁整洁可爱,晚宿官署中。”

此段话透露出了古官道的地貌特征。千年古道,由于人力车轴往来不绝,造成古官道地面沉陷,低于旁边的两壁,像深溪一样。这段话也和《固定村志》相印证。

插图:古官道

“西大道”的主路从新郑往南应该是许昌、漯河、驻马店、信阳至湖北。此时,袁氏两兄弟从新郑开始,分道朝西南,走的是另外一条道,即新郑、禹州、叶县、南阳、襄阳进入湖北,故再此略过。