中国传统手艺------坪上烧砂罐

投稿时间:2018年02月05日 投稿人:海的相思

湖南省新邵县坪上镇古称大同,意为“天下大同”的意思。坪上山清水秀、人杰地灵,历史悠久,为湘中宝地,俗有“文化之乡”的美誉。坪上老百姓送子女读书不遗余力,至今流传着:“卖江山,当土地;卖砂罐,打豆腐,也要送子女上大同”的歌谣,源远流长的“大同文化”因此造就了一大批仁人志士,走向全省乃至全国。其中就有毛泽东主席的老师张干,当代着名作家谢冰莹,原湖南省《大公报》总编辑李抱一等。

坪上镇土法制作砂罐已经有近200年的历史。据说,砂罐煮熬出来的东西“特补”,色正、味香、性纯,无与伦比。农村生小孩“坐月子”,才享有用砂罐炖鸡、煮干豆角这等“最高待遇”;老人煮绿豆粥、熬白米稀饭,砂罐派上用场;至于煮草药、熬中药,更是非砂罐不可了。

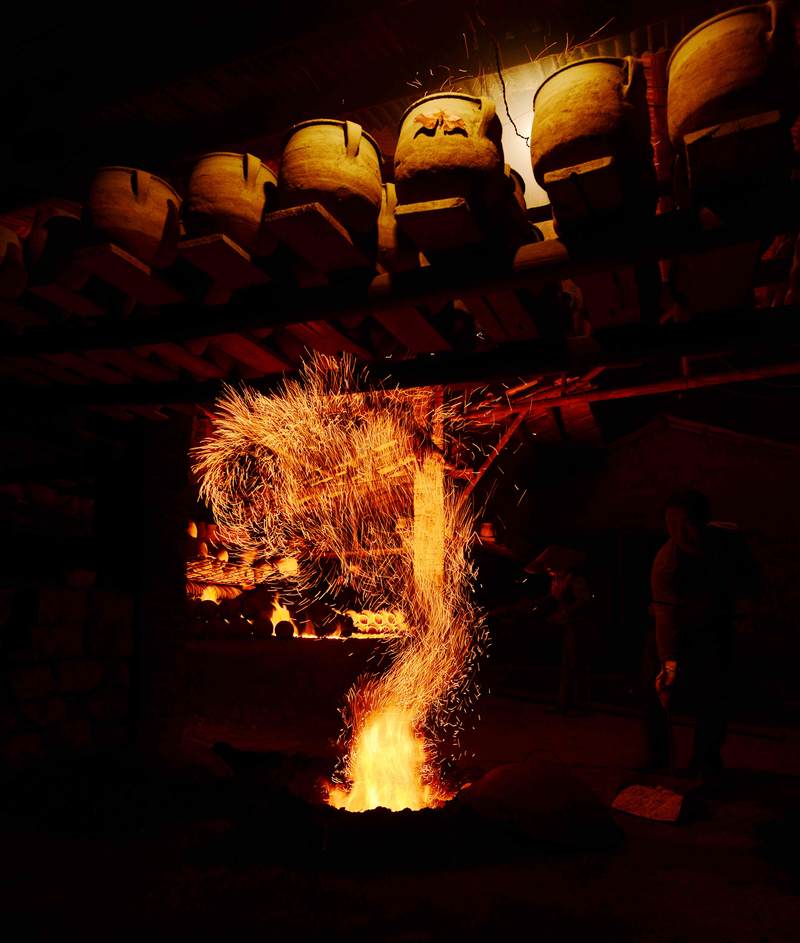

坪上镇老山村的肖祥样今年51岁了 ,是邵阳乃至坪上至今为数不多的砂罐传承人,他家五代祖传都是做砂罐的 ,这也是他家的主要经济来源。砂罐具有耐高温、耐酸、耐碱、不炸不裂、也具有温度均匀、恒温性强等特点。制作主要分三个步骤。先是备料阶段,砂罐制作原料简单,将黄土、煤矸石、土煤等粉碎、过筛,按一定比例配合,再加入适量的水合成泥即形成制作的原材料。二是制坯阶段,将适量的原料泥巴揉成团,放在一个直径约50cm的圆转盘中间,套上模子,转动转盘,用手加上一些辅助工具拍打成砂罐的泥坯。第三个阶段也是最关键的一道工序就是烧制。整个烧制过程是在炉窖中完成,从烧制到上釉大约经过30分钟,一批精美的砂罐才能大功告成。

夏季的高温总是让老肖的脸写满忧郁。夏季烧制砂罐,老肖总要选择在一个雨夜的凌晨进行,这样,人才能顶得住炉窑中的烈火。入秋后,天气渐渐地凉爽了,正是烧制砂罐的好时节。作坊棚里 ,一个长约2.5米 ,宽约1米 ,高1.2米左右的长方形火炉 ,红色的火苗蹿了出来 ,呼呼作响。不到10分钟 ,肖祥样熟练地打开炉火盖 ,十几米之外都能感受到炉火的高温。他和另一位工匠用长钳把烧红的砂罐趁热挟出 ,放入一个冷却地窖 ,盖上盖子 ,用锯木屑密封冷却后 ,一件件美观实用的砂罐产品就完全做成了。

在一些上了年纪人看来 ,砂罐里满是温暖的回忆。制作砂罐是过去农村众多手艺的一种,其技术含量较高,是手工艺者赖以谋生的技艺。砂罐的后续销售也带动了一大批农民就业。但随着轻巧优美的搪瓷和铝制品不锈钢制品等金属类的器皿投放市场后,砂罐的制造业开始萎缩,砂罐工艺面临失传的危险。如今,坪上镇仅有二三户人家,利用农闲时间艰难地呵护着祖辈们的遗风。如今,坪上镇手工制作砂罐已正式申报市级非物质文化遗产了 ,希望以此留住这历史悠久的传统手工艺。