缘何漫江遍飘鸭肉香? 探秘长江流域食鸭文化

标签: 基础地理

“嘎嘎嘎”,一阵清脆的叫声打破了清晨的宁静,天还蒙蒙灰,几十只绿头鸭已在岸边翘首以待。这里是成都西北边一个野生动物繁育场,从事救助和人工繁育野生动物的老周,正准备给这群绿头鸭喂食。形成条件反射的鸭群早已定点守候,老周一露面,就蜂拥而上将他围住。一阵抢食后,饲料很快被消灭干净。饱餐之后,鸭子们开始在水中嬉戏打闹,累了便把头插进翅膀里打盹……

不过,被圈养数代后,这群原本是野生物种的绿头鸭正悄然发生着一些变化——它们的体型逐渐变大,腿变得更粗壮,原来像船一样流线型的腹部也逐渐鼓胀,变得“大腹便便”,飞行能力也越来越弱……如今,这些绿头鸭过上了“定居”生活,终日与人相伴,而它们在野外的同类,在这温暖的成都平原越冬后,春天还会长途迁徙到北方繁殖,秋天再飞回。

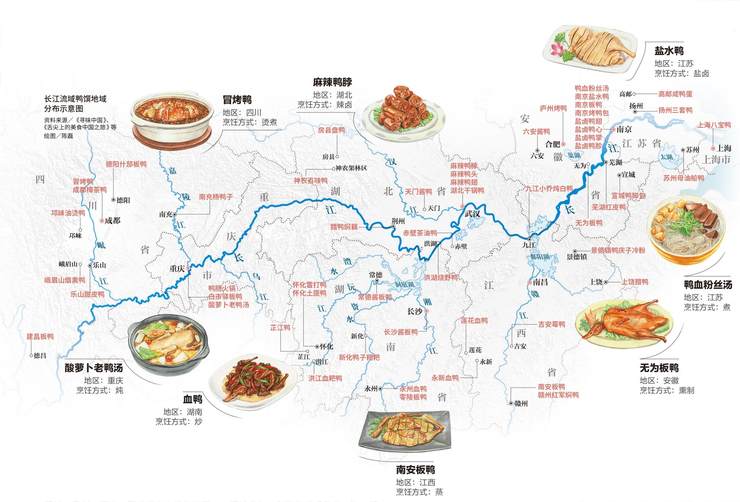

我国各地的饮食文化中多多少少都有鸭子的一席之地,也都拿得出一两道用鸭子烹饪而成的名菜,但论丰富程度,长江流域是当仁不让的第一把交椅。如果梳理长江干流及支流的地方特色鸭类料理,你会发现,长江流域居民吃鸭子的方式可谓是五花八门——烤、炖、烧、卤、酱、腌、熏、霉……简直吃出了花儿。

长江流域孕育了丰富的食鸭文化

中国是最早驯化家鸭的地区之一,据2018年中国农业大学的一项研究推测:我国家鸭的驯化历史可追溯到距今约2200年前。在《吴地记》中有春秋时期“吴王筑城以养鸭”的记载。到了两汉,家鸭已成三大家禽(鸡、鸭、鹅)之一,“放犬羊鸡鸭于通途,亦竟识其家”,可见养鸭之盛。看到老周驯化的绿头鸭,我不禁想到——几千年前,居住在河湖滩涂的先民们,也许正是以这样的方式,逐渐把野生的绿头鸭、中华斑嘴鸭驯化成了家鸭,随后又孕育出独特的食鸭文化。

长江流域食鸭文化极其丰富。从四川成都一带往长江中下游走,吃鸭子的花样数不胜数,且有鲜明的地域性。在四川,有成都樟茶鸭子、建昌板鸭、乐山甜皮鸭……到了重庆,就能吃上白市驿板鸭,喝上正宗的酸萝卜老鸭汤;进入湖北,鸭脖子店遍地都是,武汉人连鸭子“食之无味、弃之可惜”的部位都做成了全民美食;湘江流域的湖南人吃鸭子名堂也不少,洪江血粑鸭、湘西土匪鸭、芷江鸭、永州血鸭、零陵板鸭……花样百出;在江西,几乎每个地方都有个用鸭做的名菜:上饶腊鸭、南昌卤鸭、九江小乔炖白鸭、萍乡莲花血鸭、吉安霉鸭、南安板鸭……在浙江,大暑时节炖一锅笋干老鸭煲,更是很多杭州人钟爱的养生之道,杭州酱鸭也位列江南风味名菜;在江苏有母油船鸭、扬州三套鸭、苏州酱鸭以及让汪曾祺先生念念不忘的高邮咸鸭蛋。而食鸭文化更是在南京达到顶峰,甚至有专门为这一食材成立的“南京鸭业协会”,据统计南京平均每年消费1.2亿只鸭子,这也在互联网上成了一个梗——“没有一只鸭子能活着离开南京”;一向在吃上不怕麻烦的上海人,创制了“腹含乾坤”的八宝鸭,这也是最具代表的上海菜之一。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。