赣江 客家民系形成的地理大通道

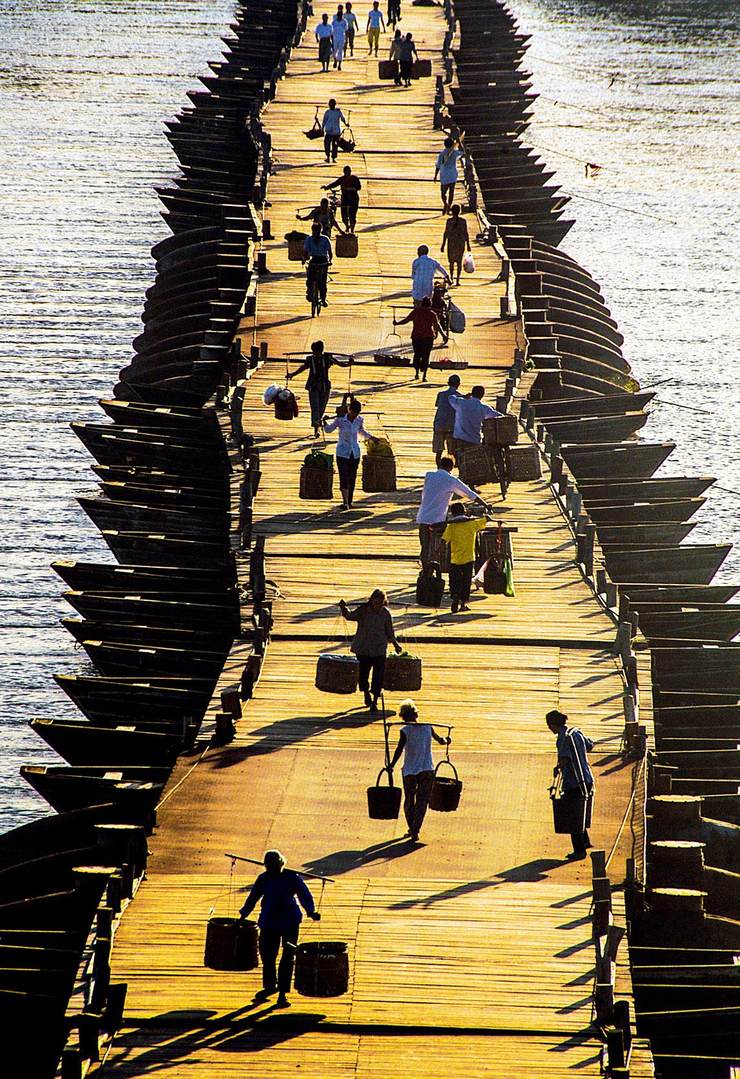

在中华大地上散落着众多的地理通道,它们都是一定的民族或族群在特定的地理环境下长期沿着河流、山脉等,向外迁徙与流动的线路,这些线路经过了一代又一代人的开拓才得以形成。古代移民的动向受制于地理条件,山脉往往对移民迁徙形成的是阻碍作用,而江河却能以舟楫之便,为移民迁徙提供交通便利,还能为移民提供可供开发的沿江谷地。赣江就在客家民系形成过程中起到了这样的作用。

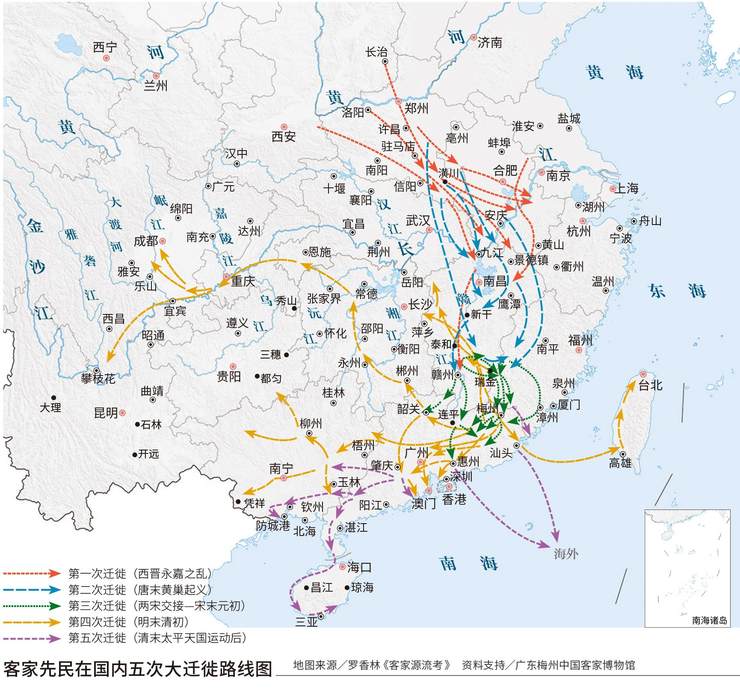

上世纪30年代,着名历史学家、民族学家、客家学说奠基人罗香林教授意识到,汉族等庞大的民族,会因时代和环境的变化,逐渐分化,形成不同的亚文化群体,为了描述这些亚文化群体,他创立了民系一词,并率先将民系一词应用在客家研究上。随后,客家民系的概念被学术界广泛认可,汉族也逐渐被学术界划分为客家、广府、湖湘、晋绥等多个民系。其中,客家民系是指历史上由于战乱等原因,中原汉民渐次南下进入赣江流域、闽西及粤东北,顺应当地自然条件,与畲族等土着居民发生融合而形成的一个具有独特的客家方言系统、文化习俗和情感心态稳定的汉族支系。

从罗香林教授开始,关于客家民系的学术研究就层出不穷,但不管怎样,赣江都成为了研究客家民系的学者绕不开的话题。

永嘉之乱:由长江入赣江寻找桃花源

烟波浩渺的鄱阳湖卧躺在赣鄱大地之上,吞吐着条条支流汇入的江水,与长江形成互补之势。记得多年前,我站在九江湖口石钟山悬崖之巅眺望江湖,一边是浩荡的万里长江,一边是风帆点点、碧波荡漾的鄱阳湖,真是一派渔舟唱晚的绝美风光。我忽然想到,九江柴桑一带,正是陶渊明的故乡,千古名篇《桃花源记》中为躲避战乱寻找桃花源的故事是不是给后人留下某种暗示呢?没有战乱的桃花源又在哪里?

责任编辑 / 线朝华

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。