长江故道 主流之外的世界

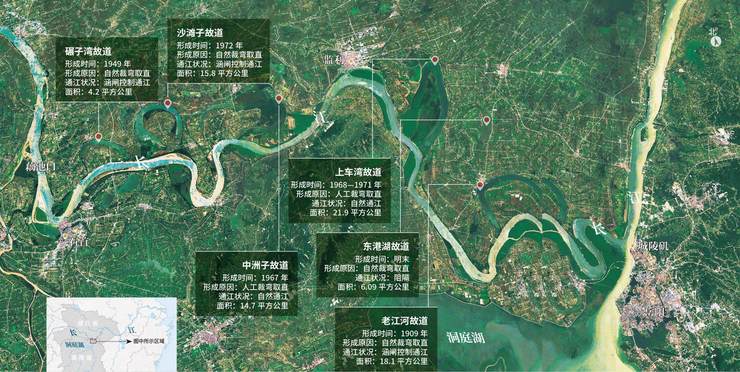

顾名思义,河流故道,意指河流在迁徙改道过程中所遗留下来的废弃河道。长江故道是长江下荆江段(湖北藕池口至湖南城陵矶)美丽而独特的风景,这里不但是我国最典型的江河故道分布区,而且独具风姿。漫滩上春天的紫云英,秋天的回头青从渐渐消退的水中一层一层长出,冬天的芦花在开阔的河道上肆意飞扬。故道既是下荆江两岸人民赖以生存的重要自然资源,也是长江生态系统中重要的一环。一年四季,长江故道碧波茂草、鱼虾肥美,远离都市喧嚣以及人类的干扰,成为珍稀鸟类以及白豚、江豚、麋鹿等生物的天然栖息地。只要在长江故道边走上一段,哪怕是极短的一段,比如从潭子拐到柴码头,不到20公里,你一定会同意,这是长江馈赠给人们的宝贵自然遗产。

当然,长江故道首先是长江河道变迁的记录者,也是人类认识长江和治水的见证者。

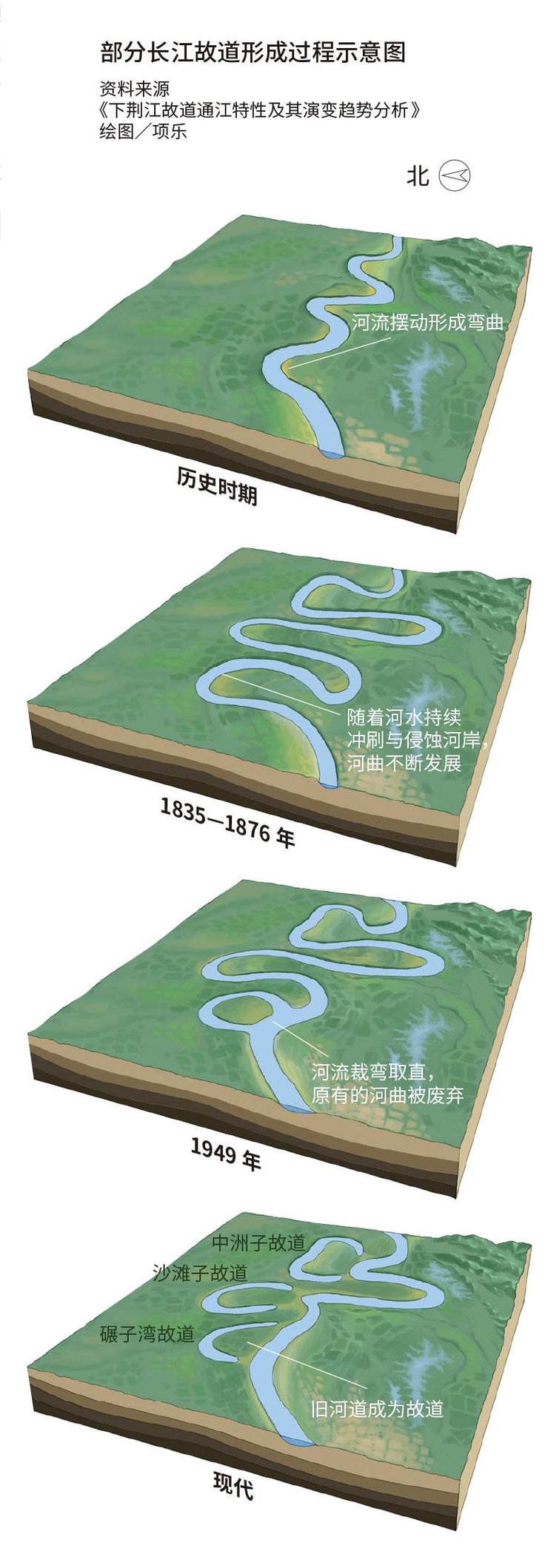

故道都有过沧桑之变

从下荆江石首段开始,长江有如戏台上青衣的水袖,抖荡甩摆,叠绕翻卷,把一条大江舞出九曲回肠的形状,向下游的洞庭湖盘旋而去。这些弯江、曲河,是长江故道形成的前提。这些河曲在江水的冲刷下不断发展,最终,长江主流裁弯取直,选择了新的走向,原来的河曲便被遗留下来成为故道,由于其状如牛轭,又被称为“牛轭湖”。

长江故道的成因之一是河流自然裁弯。出湖北荆州石首市,向东北约10公里,便是下荆江着名的碾子湾故道。如今碾子湾故道旁长江主流经过的地方,当年只是一块长满芦苇的湿地,芦苇丛中有一条两公里长的水沟。1949年,这条水沟在洪水冲刷、岸滩崩塌的作用下,形成一条东西走向的新河,长江从此处裁弯取直,原来的碾子湾弯道逐渐成了故道。

责任编辑 / 付薇

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。