黄海南部沙洲群 不仅仅拥有中国首个海洋世界自然遗产

2019年7月5日,在第43届世界遗产大会上,中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)经审议通过,成为了中国第54项世界遗产。加上7月6日申遗成功的浙江良渚古城遗址,中国成为了全球拥有世界遗产最多的国家之一(与意大利并列第一)。

黄海南部的沙洲群拥有独特的地理条件,除了出色的生态环境,还反映了古黄河、古长江和中国海岸的变迁,展现了特殊的海洋动力条件。海岸滩涂在成因和演变上与深入黄海的沙洲、水下沙脊是同源、一致的,今天近岸沙洲仍在不断淤积并陆。图为航拍的沙洲湿地,一群野生麋鹿正在自由奔跑。

作为中国第14项世界自然遗产,中国黄(渤)海候鸟栖息地引起了格外的关注,因为它填补了中国世界遗产中的一项空白——在此之前,中国作为一个海洋大国,却没有一项与海洋直接相关的世界自然遗产,实在是一个颇为令人尴尬的情况。

对此,有专家评价,本次申遗成功是中国世界自然遗产从陆地走向海洋的开始。

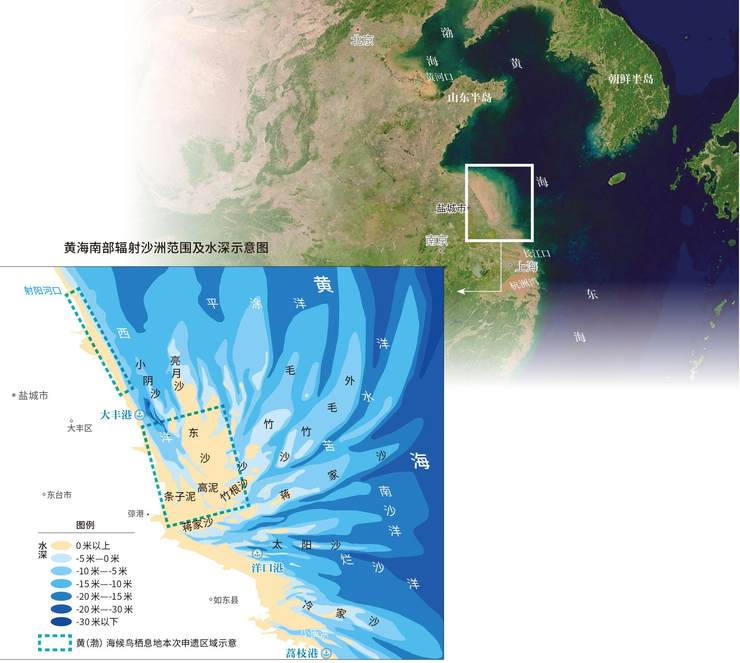

辐射沙洲范围北起射阳河口,南至今长江河口北部的蒿枝港。始终出露海面和潮间带的沙洲、隐伏于海底的水下沙脊和巨大的潮流通道呈辐射状分布,仿佛是一把海中“巨扇”。沙洲群规模巨大,沙脊与沙槽水道相间。本次申遗成功的区域属沙洲群内部生态核心区。

底图根据江苏908地形测图和2019年遥感绘制。供图/康彦彦

底图根据江苏908地形测图和2019年遥感绘制。供图/康彦彦

潮起潮落沙洲群:它孕育出了中国第一个海洋自然遗产

如果用更广阔的视角来看这片区域,会发现本次申遗范围完全属于一个特殊的地理板块——南黄海辐射沙洲(即黄海南部沙洲群,自20世纪中期被发现以来,在地理学研究中前后使用过多种称呼,如苏北浅滩、指状潮流脊、潮成沙体、辐射沙脊群等),这是黄海西南部浅海内陆架的一种特殊巨型沉积地貌,范围北起射阳河口,南至长江河口北部的蒿枝港,包括海滨滩涂、潮间带沙洲群及与之同脉相连的水下沙脊群,涉及江苏盐城、南通等8个县市。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。