独家报道 佛教考古最大发现获新进展 考古学家妙手复活国宝佛像

文章出自:中国国家地理 2019年第08期 作者: 宗峰 沈丽华

标签: 考古地理

2012年1月10日凌晨4时,河北邯郸市临漳县文物局副局长、文保所所长王福生,在睡梦中被惊醒,是临漳县刑警六中队打来了一个紧急电话:“接到几个报警电话,漳河发现佛像了!”王福生虽然长期跟文物打交道,但当时也没意识到,这次佛像出土,竟然是一次改写中国佛教考古史的重大发现。

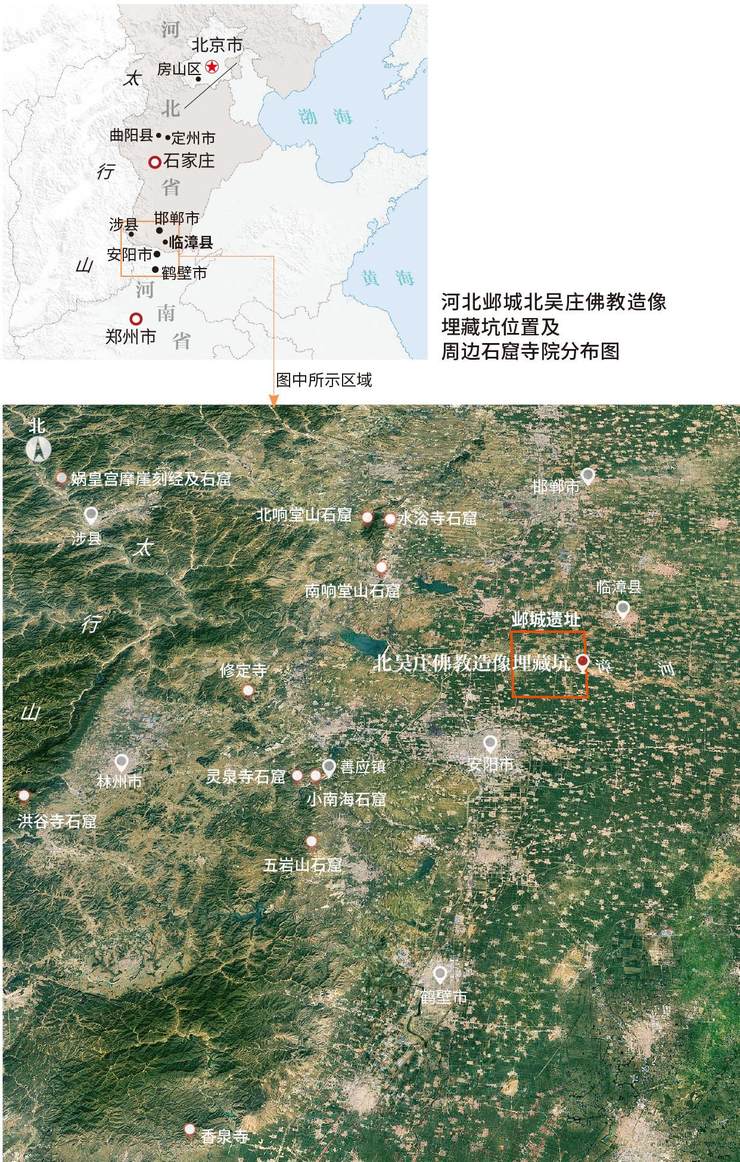

出土佛像的地方,是在临漳县城西南约20公里的邺城遗址东部,习文乡北吴庄村北的漳河河滩里。明末清初时,漳河改道后流经这一区域,形成了厚薄不均的流沙层。据说从上世纪50年代开始,这里的漳河一到洪水季节,就偶尔会有佛像、陶瓷器、瓦当等古代文物被冲出来。

邺城遗址,由南北毗连的两座古城——邺北城和邺南城组成,曾是曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐诸王朝的都城,被称为“三国故地,六朝古都”。自1983年起,由中国社会科学院考古研究所与河北省文物研究所联合组建的邺城考古队,在这里持续进行了30多年的考古勘探和发掘,初步确认了邺城作为建安文学发祥地、都城规划肇始地和佛法弘传中兴地的历史地位。而现代人对于这座六朝古都的认知,除了在此治理漳河的西门豹、曹操营造的铜雀台,似乎就没有更多了解了。

在接到通知后,邺城考古队里来自中国社会科学院考古研究所的何利群博士,带着考古队员火速赶了过来。让所有人没想到的是,这次偶然的发现,竟然是一处规模极大的佛教造像埋藏坑:经测量编号的共计2895件(块),另有3000件左右造像碎片和少量砖、瓦、瓷片。造像堆放密集,其间未见有明显的分层和间隔,总体呈无序状态。质地以白石为主,少数为青石,表面多残存有彩绘和贴金痕。时代跨越了北魏至唐代,以东魏北齐时期造像为主。

责任编辑 / 雷东军

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。