侨批 中国人的海洋金融“史记”

标签: 基础地理

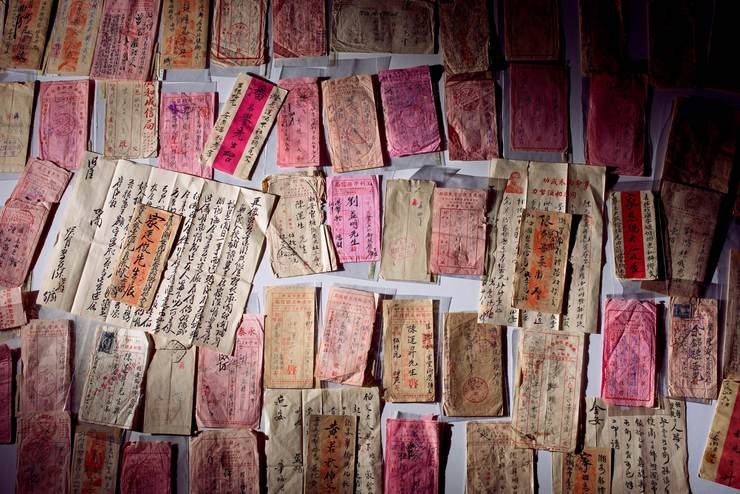

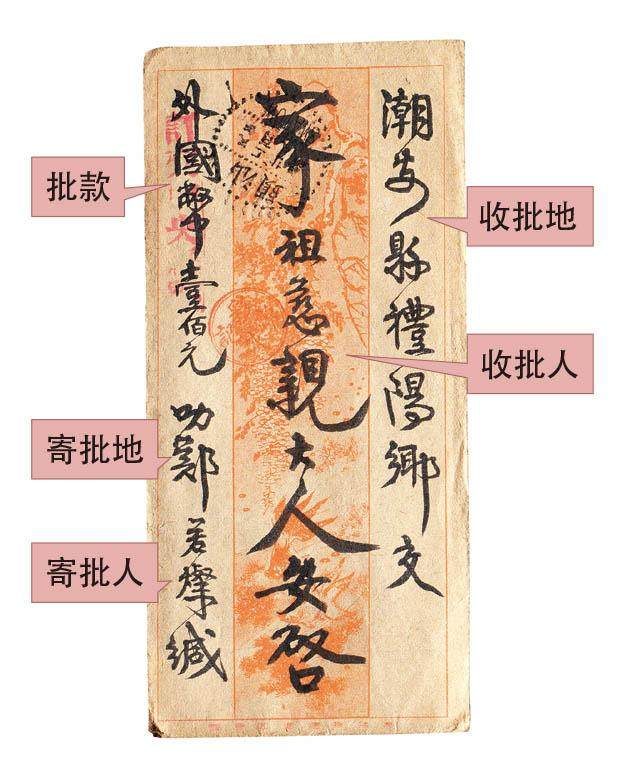

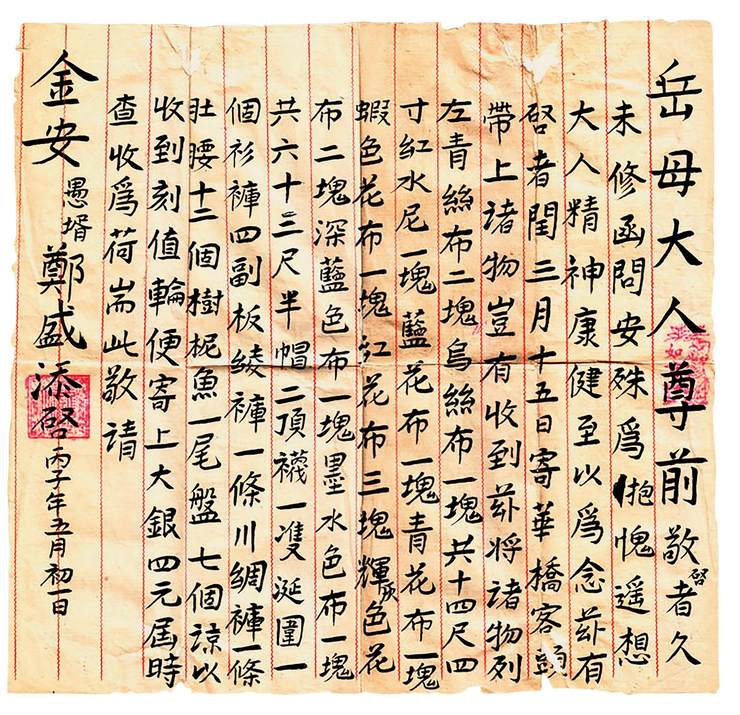

侨批这一名称来自闽南方言,闽南称信为“批”。顾名思义,侨批便是在海外谋生的华侨寄给家乡眷属的信。只不过它的概念更广,既是书信,又包括从海外寄来的银钱(有些像今天的汇款单,但有外信封和内信纸,外信封上写明附带多少款项),故又俗称“银信”。侨批递送者在送信到家的同时,也会将托寄的钱同时送到侨眷的手上。

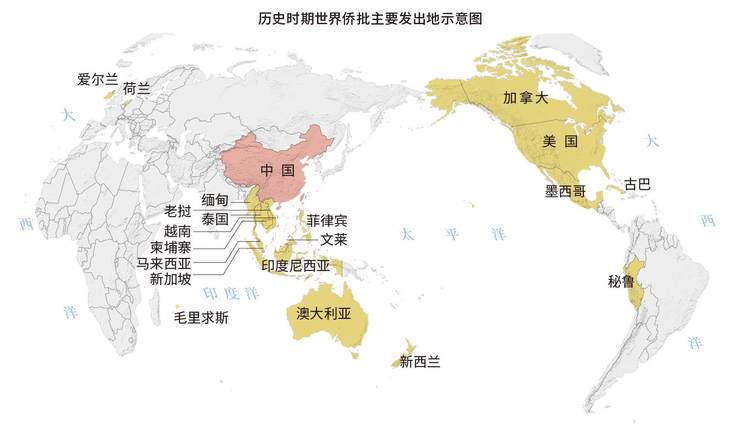

作为一种集跨国银行、邮政和快递服务为一体的行业,侨批业于晚清时渐渐成型,于上世纪70年代末逐渐退出历史舞台,绵延近两个世纪。侨批寄出地以东南亚地区为主,也包括美洲、澳洲和欧洲等地,接收地则是中国东南沿海大大小小的侨乡。可以说,有华侨的地方就有侨批,也便有侨批的传递经营者。

水客时代:万里走单骑,在浩荡的海外移民大潮中诞生的侨批

早在秦汉时代,中国人便已远航海外。明清时期,闽粤人前往东南亚经商谋生人数已初见规模,华侨足迹遍及今新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等国。特别是19世纪中叶以后,更是掀起了“下南洋”的巨大浪潮——当时中国时局动荡,内忧外患,地少人多的东南沿海地区存在巨大的人口压力和生存困境,急需寻找释放口。而在当时的东南亚,西班牙、葡萄牙、英国等西方列强已先后在此进行殖民地开发,无论是咖啡、甘蔗、橡胶种植园,还是采矿、铁路都急需大量劳工。而当时世界黑人奴隶贸易已渐废除,出现了严重的用工荒。

一边迫切想要冲出去,一边则急需吸纳。于是,当鸦片战争打开中国门户,便很快形成一场浩浩荡荡、远渡重洋寻找生机和财富的跨国移民大潮,19世纪中期美洲和澳洲先后发现金矿,也吸引了大量华工。恰如清光绪年间的《嘉应州志》(今广东梅州)记载:“州俗土瘠民贫,山多田少。男子谋生,各报四方之志……自海禁大开,民之趋南洋者如鹜。”

责任编辑 / 陈惊鸿

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。