应城粉笔 延续在家庭作坊中的流彩经济

湖北省孝感市下辖的应城市因拥有丰富的石膏矿藏资源,衍生了众多与石膏相关的产业,粉笔就是其中重要的一类。自上世纪50年代开始,应城市黄滩镇刘垸村就开始制作粉笔,最高时,全村近90%的家庭都以制作粉笔为生,粉笔产量高达9000吨,是名副其实的粉笔村。应城属于典型的资源型城市,粉笔加工属于典型的资源型产业,这些传承在家庭作坊中的粉笔加工,成为了石膏产业链上的特色经济。

在电视剧《大江大河》中,有几个画面让我感觉特别亲切,男主角用家里的墙、柜子的面、路边的水泥板当黑板,用粉笔演算数学题……这勾起了我儿时的回忆,那个时候教学设备远不如现在先进,连一块像样的黑板都没有,老师经常拿起粉笔在各种能涂能画的地方上课,在这样的环境下学习,条件虽然简陋,但却从未影响我们对知识的渴望。那个时候就觉得粉笔是一件神奇的东西,能够画出自己想画的各种图案。相信很多人都和我有同样的记忆,从学校拿回粉笔在家和小伙伴们画画,和同学们在教室后面的黑板报上一展身手,上课时贪睡被老师用粉笔头砍醒……

粉笔成了我上学时记忆最深刻的物件,那时的我,觉得能用粉笔洋洋洒洒写板书是件非常了不起的事,将粉笔带回家涂涂画画也为我的童年带来了无限乐趣,能够拥有一盒粉笔就是我童年时代的梦想。虽是如此,但我却从未想过粉笔是从何处来的。直到前些年偶然路过应城黄滩镇,听说附近有个村子生产粉笔,我才知道原来儿时记忆中的粉笔就产自我的家乡。

丰富的石膏矿藏 成就了应城膏都美誉

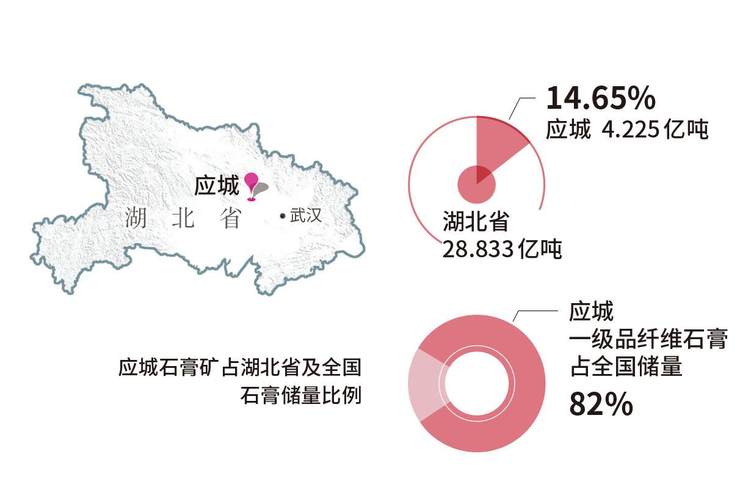

我的家乡在湖北孝感,孝感下辖的应城市拥有丰富的矿藏,汤池、石膏、食盐被称为应城三宝,因此应城素有“膏都盐海”的美称。应城石膏矿开发历史悠久,已有400余年。截至2017年底,应城石膏矿储量累计查明为422470.6千吨,占湖北全省累计查明总量的14.65%。应城为何会有如此规模的石膏矿?据湖北省地质科学研究院正高级工程师李红军介绍,石膏是地球在亿万年的演化过程中生成的矿产,应城石膏矿属于沉积型矿床,为古近系渐新统内陆湖相沉积型矿床。那时,江汉平原一带气候干燥,还是一片封闭的广阔盆地(内陆湖泊),应城处于湖泊边缘,从其北部山地剥蚀下来的大量碎屑物质,包括盐分一同进入湖泊,在局部形成咸水湖。其间,盆地经历多次扩大和缩小,咸水湖时而泛涨,时而蒸干,在蒸干期富含硫酸盐的盐水经蒸发浓缩作用达到饱和度后结晶沉淀,形成石膏矿。应城石膏矿埋深度为100—400米,厚度达300米左右,每个膏组延长可达3000米以上,其中纤维石膏产量居全国首位,有“亚洲纤维石膏王国”的美誉,是世界少有的高品质石膏矿。

中国是石膏储量大国,各省区几乎都有石膏矿分布,石膏矿床的成因类型主要有热液交代型、沉积型、后生改造型三大类,应城石膏矿属于典型的沉积型石膏矿,其中纤维石膏储量、品位居全国之冠,一级品纤维石膏占全国储量的82%,被誉为“亚洲纤维石膏王国”。应城石膏矿埋藏都在100-400米深,矿工们从早上6点到下午6点都在矿井中作业,几百米深的矿井下演绎着矿工们的真实生活,他们在矿井下劳作、吃饭、休息,终日不见阳光,收入是其他体力劳动者的一到二倍。正是矿工们的辛勤劳作,才使得石膏矿从地下的资源变为了地上的产业。

其实,我知道应城石膏要远比知道应城粉笔早,那时我在镇里上中学,每天得步行三四公里,为了少走路,就等在路边扒顺风车,这里的顺风车就是不停地从应城往云梦火车站拉石膏的货车,它们满载石膏从矿上出来,路况不好,车速也不高,这些车就成了我们几个上学娃的专用校车。正是因为家门口每天都有运石膏的车辆经过,所以我一直想到石膏矿井深处去看看。这一想就是几十年,直到2017年才如愿以偿。由于矿下是危险作业区域,非专业人士不得入内,所以一般人很难有机会进入矿井。那一次,我在朋友的带领下,以帮石膏矿拍照片为由才得以进入井下近300米处,正式有机会与矿工同吃同劳动。经过那次与矿工们的近距离接触,我深知他们工作的不易,早上6点下井,下午6点出井,一天12小时都在矿井中。下井前,他们要准备好一天的水和干粮,每天中午都是在井下简单解决生活问题。矿工们对我说,他们是在同一战线同生死共患难的工友,所以他们的那种情胜过亲兄弟。在“吃大锅饭”的年代里,一个矿工的收入远比其他行业多,而且还是吃商品粮的,所以如果一个家庭能有人进矿,是全家的荣耀。虽然时代不同了,但矿工们的收入却是其他干体力活收入的一两倍,还在井下采矿的矿工,也大多是子承父业。

责任编辑 / 线朝华

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

水星之旅