武汉城中湖 出门一步湖万顷

标签: 基础地理

中国人喜逐江而息、觅湖而居,城中湖泊与城市、与人,共同交织成生活的美好与从容。图为武汉学子身着学士服在东湖凌波门拍摄毕业照,在湖水中齐展“凌波微步”绝招。想必这一湾湖水定会在他们的青春记忆中留下温柔的一笔,每每想起,甚是怀念……

一围烟浪六十里

小时候读过一首宋朝诗人袁说友描写东湖的诗,诗中写道:“一围烟浪六十里,几队寒鸥千百雏。”大致描述了八百多年前,东湖浩渺的湖面上鸥鸟群飞的景象。据说,袁说友在南宋颇有声望,官至吏部尚书。他是什么时候来的武昌?来干什么?已经无从知晓。不过,从留下的诗文中隐约可以猜测,袁尚书是冬天来的武昌。想必看见了白雪沃野,覆盖三城,唯有武昌炊烟袅袅。南浦山罗列,残树绕城郭,诗人看见这样的境况,会不会联想起山河破碎,浊酒在手,无法停杯。袁说友的《游武昌东湖》应该正是在这样的心境下写成的。“野木迢迢遮去雁,渔舟点点映飞乌”,说的是东湖的寒冬萧瑟,何尝说的不是家国情怀。此时的袁说友想必早就无心权势,萌生退意,武昌城外的东湖美景,在他的眼中,流露出的当然全是悲凉之情。

果然,没过多久,袁说友以资政殿学士任镇江府知府,却辞而未任,最后客死湖州。他终于没有看见东湖灿烂的春天,也无从知晓那些连绵的山岗后,碧波荡漾的湖水为他低弹的一曲挽歌。

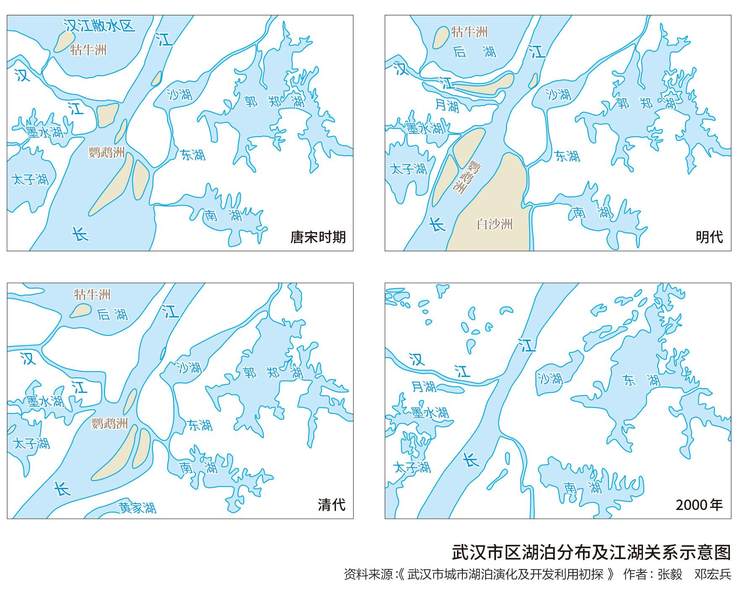

江湖武汉,因水而生。长江的摆动、汉江入江口的变化,带来了武汉三镇及湖泊分布大格局的变动。

东湖并不是“东湖”

我一直疑心袁尚书诗中写的东湖并非现在的东湖。武昌有城,是从公元223年(东吴黄武二年)开始的。那一年吴主孙权在黄鹄山北侧(今之蛇山北侧)筑城,取名为夏口,名扬天下的黄鹤楼是夏口城内一处登高凭眺的军事了望台。现今武昌的兴起,大约由此起始。古地图上,当年的东湖是沙湖和南湖之间的一面小湖,地处武昌城外不远。那时候,武昌城外的郭郑湖(现东湖)、沙湖、南湖自然相连并与长江相通。而汉口、汉阳地区,由于汉江入江口尚未稳定,两地若即若离,并未完全分开,还没有形成与武昌的鼎足之势。唐宋时期,长江、汉江主泓道及江湖关系、湖泊演化都没有发生明显变化。一直到了清末民初,随着经济发展、人口增长以及河道维护、城市防洪,武汉的湖泊才发生了较大变化。

让人疑惑的是,绕开宋代万金堤、元代扫门堤、明代熊公堤、清代武丰堤、武泰堤、张公堤等等不谈,从前那个东湖是什么时候消失的?郭郑湖又是什么时候变成了现在的东湖?这些似乎已经无从考证。城东之湖叫东湖,约定俗成,史籍中出现的“东湖”以及袁说友书写的“东湖”,可能并非现在的东湖。我查阅了大量的地图册,现代东湖的第一次出现还是在1899年的《武汉略图》中,在郭郑湖的位置上,清晰地标注了东湖,出版方是陆军预备大学堂。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。