汉口租界 西方商业文明 在中国内陆的萌芽

文章出自:中国国家地理 2019年第01期 作者: 杨宝璐 王大鹏

汉口租界区的核心建筑江汉关大楼(现武汉海关大楼)临长江而立。如今,江上的轮渡与西洋建筑、摩天大楼浑然一体,共同构筑起武汉多样的底色。1861年,西方列强在汉口开埠,租界地开辟,东方文明与西方文明在此交流碰撞。尽管“租界”意味着屈辱的历史,却在客观上促成了汉口的城市转型,而这一令人爱恨交加的历史时刻,在后来被视为汉口近代繁荣的起点。

今天,人们提起汉口,大多只将其认作“武汉三镇”之一。其实,历史只有短短500多年的汉口,在很长一段时间内,都是我国重要的交通枢纽和商业中心。

汉口凭借着连接长江、汉江、洞庭湖水系的航运优势,成为举足轻重的商品集散地,其中,以盐、粮、木材、茶叶、棉、布为主要货物。清朝康雍年间,各地商贾货物云集汉口,形成了繁华的商业区,其中又以盐行、茶行、药材行、粮食行、棉花行、油行等行业为佼佼者。清代诗人查慎行曾有诗云“南行控巴蜀,西去连鄢郢”,描写的便是汉口四通八达的航运盛况。到了清嘉庆年间,汉口已经发展成为与河南朱仙、江西景德、广东佛山并称的四大名镇,位居全国商业重镇之首。

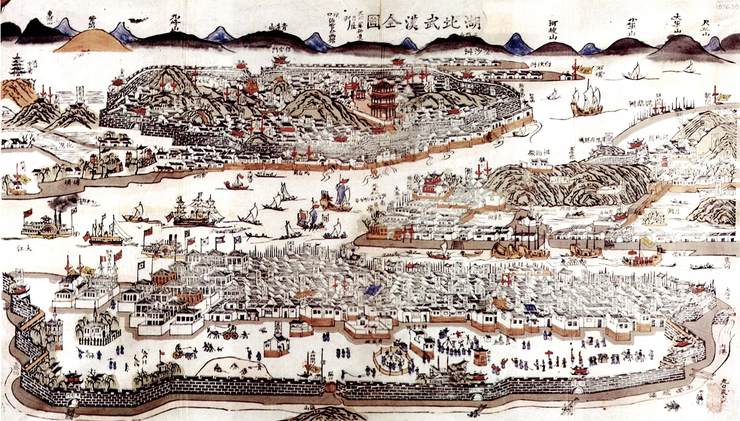

1876年的《湖北武汉全图》清晰地反映了武汉三镇的盛况。当时,西洋之风初入武汉,一排排精美的西洋建筑陆续拔地而起。沿着汉口沿江大道中段,江汉路以北、麻阳街太古下码头以南、中山大道东南的滨江地段,英、俄、法、德、日五国在汉口设立租界,从西南到东北依次排列。整个街区呈带状结构,一面临江。五国租界之间相互毗临,三条南北向大街将它们连接在一起,形成一个整体。

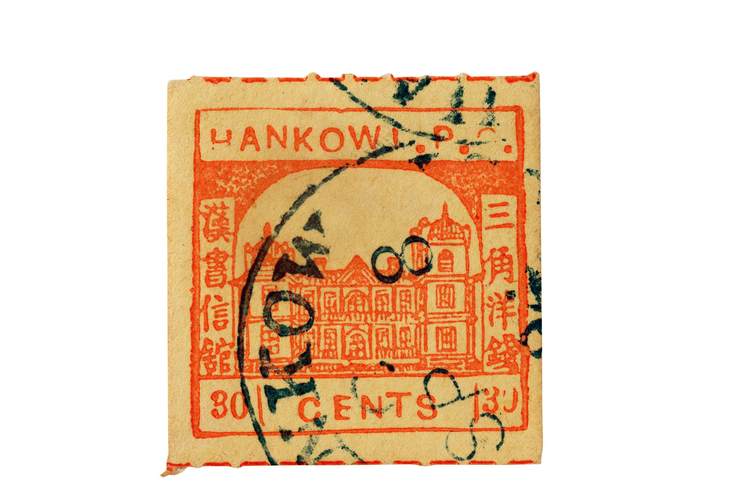

1893年到1897年,汉口英租界工部局在武汉首次发行邮票,前后共有五版,画面反复出现的内容包括:黄鹤楼、担茶人、英租界工部局大楼。作为武汉的城市象征之一,无论是经济层面,还是社会生活层面,租界渐渐融入武汉这座城市的血脉中。图为英租界工部局大楼邮票。供图/陈思

租界,外国打入长江腹地的楔子

汉口地处中国内陆腹地的“中心”位置,其巨大的商业机遇很快引起西方列强的注意。1858年,第二次鸦片战争进行过程中,清政府被迫与英、法、俄、美四国签订了《天津条约》,开放南京、汉口等十处沿海沿江通商口岸,允许外国商船驶入长江各通商口岸;允许外国在通商口岸设置领事馆,外国人可在内地游历、经商。

第一个来汉口勘探租界地的是英国人。1861年3月11日,英国驻华海军司令贺布、驻华使馆参赞巴夏礼率领一支由4艘军舰、几百名水兵组成的舰队抵达汉口,他要求湖广总督划出一块地方作为英国人的区域。3月21日,巴夏礼与湖北布政使唐训方订立了《汉口租界条款》。根据《汉口租界条款》记载,中英双方实地“查勘,定准汉口镇市以下街尾地方,自江边花楼巷往东八丈起,至甘露寺江边卡东角止,量得共长二百五十丈,进深一带一百一十丈”为租界范围(约为458亩)。

责任编辑 / 张妍文

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。