澳门她从海上来 百年沧海变桑田

标签: 基础地理

从澳门内港附近的河边新街穿小贩巷向东,有一眼水井被各式古旧建筑环绕,榕树参天,古朴典雅。传说明朝有位老婆婆在此挖井取水,方便居民汲取饮用,此地便得名亚婆井。早期葡萄牙人乘圆底木船西来,在中国南方海岸辗转多年,终于找到了澳门这样一个天然避风港,于是在亚婆井地区定居。400多年前,澳门还只是海岛和山丘,一汪清泉滋润了这里的人民,哺育了独特的东西方文化,澳门的海上贸易和城市建设也由此发端。

翻开古地图,会发现16世纪的澳门半岛像一朵莲花蒂,土地面积为2.78平方公里。北侧由一条狭窄的沙堤与珠海相连,往南的陆地沿着起伏的小山丘至妈阁庙,建筑物和市民活动空间依山傍水,有序而又紧凑。南部隔海相望的是氹仔岛,氹仔岛原由两座山和一个岛礁组成,面积只有1.9平方公里,早期的氹仔岛因不具备生存条件,人迹罕至。再往南的路环岛,与西部珠海的横琴岛对望,土地面积约5.6平方公里。据史料记载,南宋绍兴年间,路环岛西侧岸滩被设为产盐区,旧称盐灶湾。这便是最初的澳门,土地面积加在一起也不过10.3平方公里。作为土生土长的澳门人,我亲历了澳门几十年来的变化,而这些变化都要从填海工程说起。

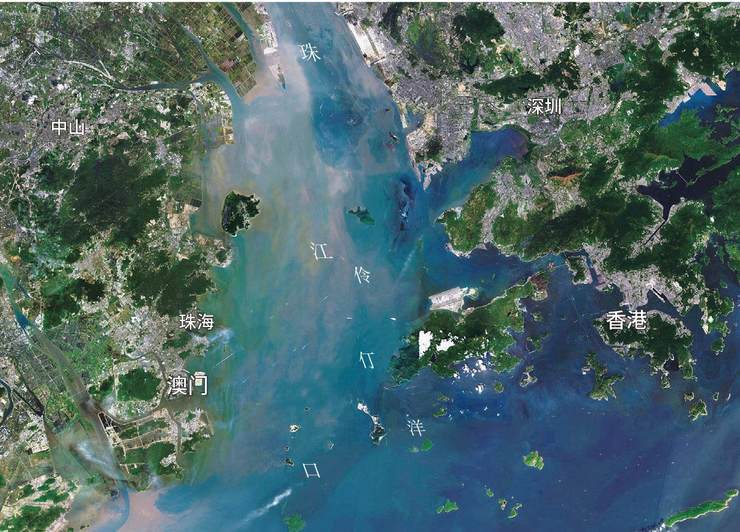

斤/立方米,冬季约为0.001-0.146公斤/立方米,泥沙淤积不断改变着澳门的海滩地形,浅滩越来越多,海岸线逐渐迁移,为填海造陆创造了客观的地理条件。图为珠江口泥沙沉积示意图

经济产业影响人口变动,原有土地逐渐被开发殆尽

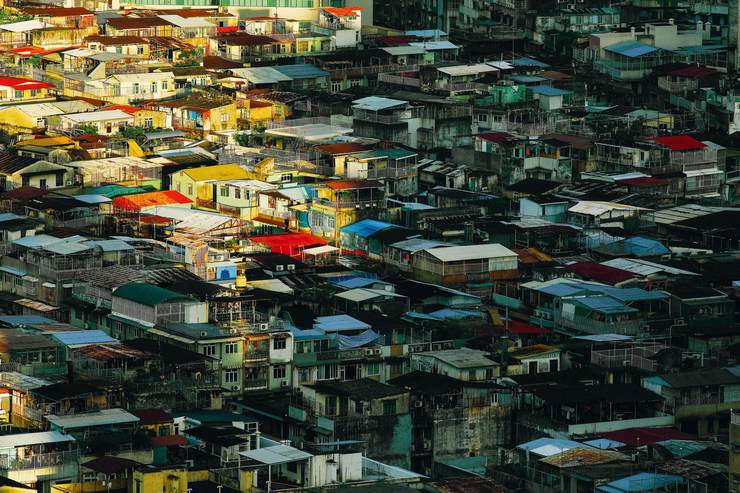

400多年来,澳门的支柱产业经历了由农渔业转为商业和以神香、火柴、爆竹等手工业,再到博彩业和旅游业的历史,逐步从一个小渔村发展成国际化都市。澳门作为一个移民城市,人口进出相对自由,人口变化往往是经济发展的晴雨表。16世纪澳门开埠前,人口不足千人,17世纪中叶,澳门的人口数量峰值约为4万,足以证明开埠后商贸发展之迅猛。18世纪,随着葡萄牙海上势力的衰落和清政府的闭关锁国政策,澳门的海上贸易逐渐萎缩,经济萧条也反映在人口数量上,据估算,18世纪中叶澳门人口已不足万人。19世纪鸦片战争后,澳门的海上贸易虽然衰落,但手工业和渔业却有了长足发展,大量劳动力聚集于此,1910年人口已有7万多。20世纪两次世界大战,没有受战争影响的澳门成为很多人的避难所,人口迅速增长。1999年澳门回归后经济发展迅速,人口也稳步增长,至2017年底,澳门的人口数量已达65.3万,人口密度为20547人/平方公里,居世界第一。人口的变化与澳门支柱产业的变化密切相关,弹丸之地要想供养更多人口,支撑社会经济的持续发展,土地成了最大制约因素。

人多地少是澳门社会的主要问题,但这个问题在20世纪30年代前并不突出,随着博彩旅游业的发展,经济腾飞,人口激增,此问题也愈发突出。

责任编辑 / 线朝华

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。