金沙江溜索即将消失的“空中渡口”

云南昭通市巧家县茂租镇鹦哥村的葫芦溪溜,溜索跨度420余米,离江面高度为329米,是金沙江上最高的溜索,被誉为中国第一高溜,也是金沙江溪洛渡水电站蓄水后,唯一一座幸免被淹、仍在运行的溜索。溜索是一种渡河工具,连接山谷两侧,常见于山地峡谷如横断山脉等地区。如今,随着交通发展、水电站修建等因素,大部分溜索已为桥梁取代,只有极少数地区仍在使用。极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/邱峰

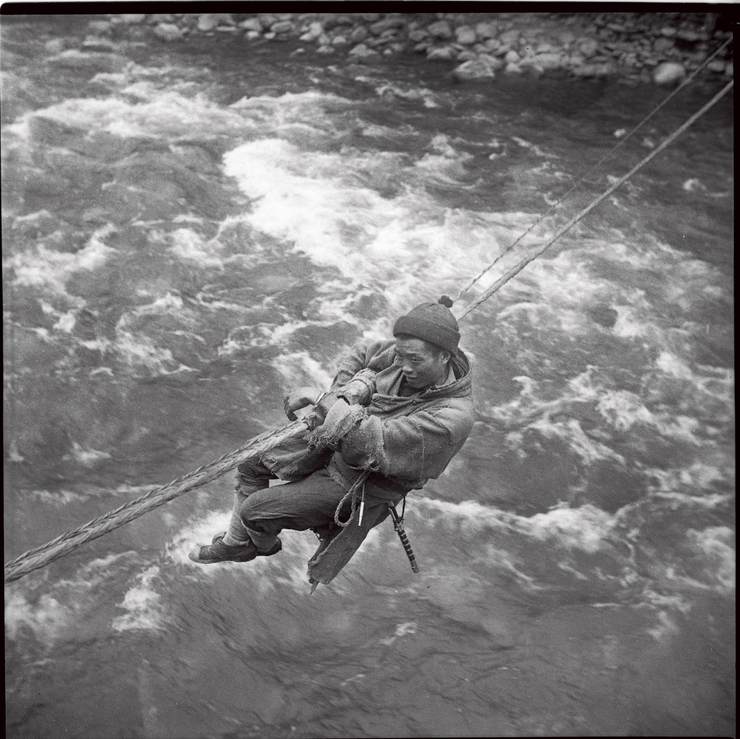

在横断山区峡谷地带,溜索一度是普遍使用的交通工具

傍晚时分,我站在云南昭通市巧家县茂租镇鹦哥村的金沙江边眺望美景。突然,身边那条横跨大江两岸的溜索,开始毫无征兆地抖动起来。只见几百米外的江面上,一个方形的铁笼子正沿着钢索徐徐地滑了过来。铁笼子上方是一个涂满油脂的滑轮,在两根手腕粗细的钢索上悄无声息地快速滑动着。3个戴着蓝色安全帽的工人站在笼子里,仿佛是动物园里困在笼中的猛兽。他们显得有些不安,一会儿俯视着脚下湍急的水流,一会儿看看河岸这边的我们。铁笼子很快靠岸了,3人中年轻的一个急忙从笼子里跳出来,落地后还猛地抖了几下身子。

“害怕吗?”我好奇地问他。年轻人操着浓重的四川口音说:“肯定害怕嘛,挂在半空里没着没落的,不信你上去试试?”我有点儿无奈地说:“可是,我不知道怎么找老板把我运过去啊!”3人中的年长者指着旁边土坯墙上的砖头说:“老板的号码在上面,你只消打个电话给他就行。”这时,我才发现那块砖头上写着“蒋”、“小凤”几个字,后面各有一个电话号码。拨通电话后,电话那头的蒋世学抱歉地告诉我,突然停电,没办法开溜索了。

历史上,生活在金沙江、怒江、澜沧江等一带的藏族、傈僳族、怒族、独龙族等民族,除了使用简陋的筏子或木船渡江之外,大多还要使用溜索过江(极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/庄学本 供图/庄文骏)。

几天前,我们从云南昭通的水富市出发,沿金沙江逆流而上寻找溜索的踪迹。一路所见的溜索,不是已经拆除,就是废弃不用了。最后终于在鹦哥村旁边,找到了这条唯一还在运行的溜索。

“溜索比船快”,在云南和四川之间的金沙江中游地区(金沙江是两省的界河),溜索被列入了“云南十八怪”之一。在大江之上、两山之间,拉一根绳索将此岸与彼岸连接起来,人悬空,用滑板或滑轮吊在绳索上,溜到对岸,这就是溜索,是老百姓架在大江两岸悬崖峭壁上过河的工具。在金沙江中游一带,溜索也被当地人叫作“溜”。实际上,不仅在金沙江,就是整个横断山区的峡谷地带,溜索的使用也一度是特别普遍的现象。

责任编辑 / 雷东军

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。