掀起八十年 时光之帷 庄学本 为“藏羌彝走廊”留下的 影像文献

标签: 地理人物

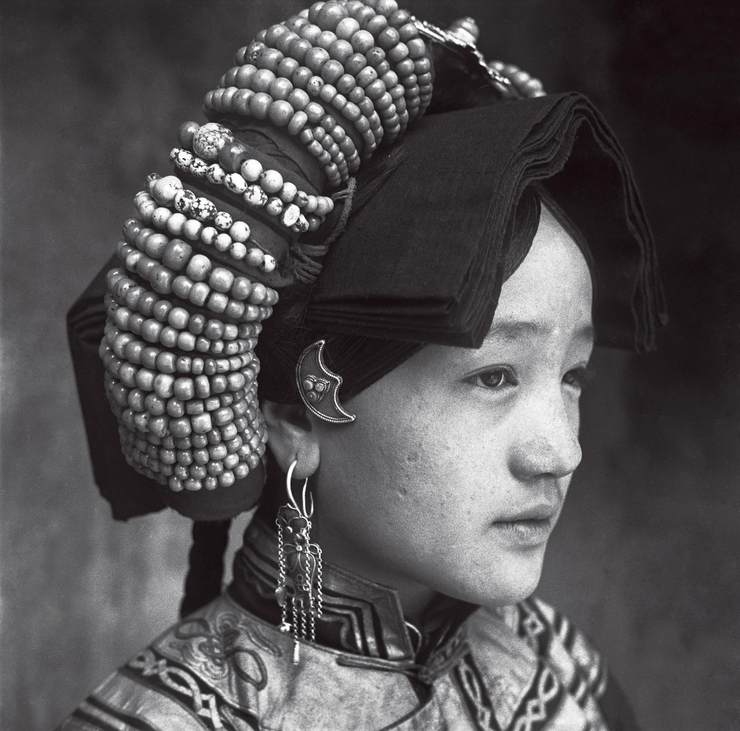

1934年,庄学本在岷江流域开始了他的十年边地行旅。他自灌县(今四川省都江堰市)沿岷江上溯,经汶川、茂县、理番(今理县)、阿坝草地而进廓落克(今青海省果洛藏族自治州),沿途经过羌民和嘉绒藏族(今称)的居住地,他饱含好奇和同情地为当地各个阶层的人拍摄了大量肖像,右图中是一位嘉绒藏族的贵族少女,庄学本为她从不同角度拍摄了肖像。透过镜头,这位少女的心情、服饰被永远留存下来。

1934年6月的一个黄昏,时年25岁的旅人庄学本,背着简单的行李与两部相机、半囊胶卷,徒步行至川西崇山深处的理番县治所(今理县薛城镇)。当他于夕阳下眺望着苍莽无尽的内陆山河,或许想到了远在千里之外的家乡——上海浦东一个看得见海面与波涛的小村庄。此刻距他以《良友》、《申报》的“特约记者”身份从南京启程,欲追随“十三世达赖喇嘛致祭专使团”前往拉萨已逾两个月,当这一入藏考察计划因其“身份可疑”遭到专使黄慕松拒黜之后,庄学本便决定另寻他路,他通过友人的关系,获得了“开发西北协会调查西北专员”的名义,雇请了一位翻译与两名旅伴,踏上自灌县(今四川省都江堰市)沿岷江上溯,经汶川、茂县、理番、阿坝草地而进廓落克(今青海果洛藏族自治州)的旅程,希冀为“开发西北”之国策作探路的先锋。彼时的庄学本尚未预想到自己未来的十年时光,都将如此孤蓬一般行走在山高水长、多民族杂居的西部边区,更未料及他在旅途中拍摄的万幅照片,其中半数竟足以抵抗时间的消磨与命运的跌宕,在八十多年的岁月变迁中澄淀着历史的记忆。直到今天,当我们回望斯人影踪,每一幅照片都将一种文明与尊严的力量赋予了他所观照的边地人民:“他们何尝是‘蛮子’,是异族,不过是隔离较远的乡下兄弟而已。”

庄学本于1934年历时半载,周游川西北与青海果洛;1935—1937年参加国民政府护送班禅大师回藏行署,在青海藏、土、蒙古、撒拉等族聚居地多有游历;1937年南渡通天河,经康北道至甘孜、康定,此时上海已沦陷,庄学本在成都投考航空机械学校未成,次年受聘任西康建省筹备委员会参议,考察丹巴嘉绒藏族与越西彝族;1939年,他冒险深入大凉山彝族重镇昭觉城,又至“喇嘛王国”木里与摩梭人世居的泸沽湖畔。此后两年,庄学本以康定为中心,陆续整理、发表与出版图文作品,并举办了盛况空前的“西康影展”。1942年,为偿入西藏考察之夙愿,他毅然去国,拟经印度前往拉萨,滞留三年始终未果,直到1945年抗战胜利,庄学本才返回阔别多年的上海,其漫漫西行路亦告一段落。“……入藏的计划不但不能实现,反而因战事的演变使我在边地游历了10年,增加了许多极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播资料,这是出发时所意想不到的。”

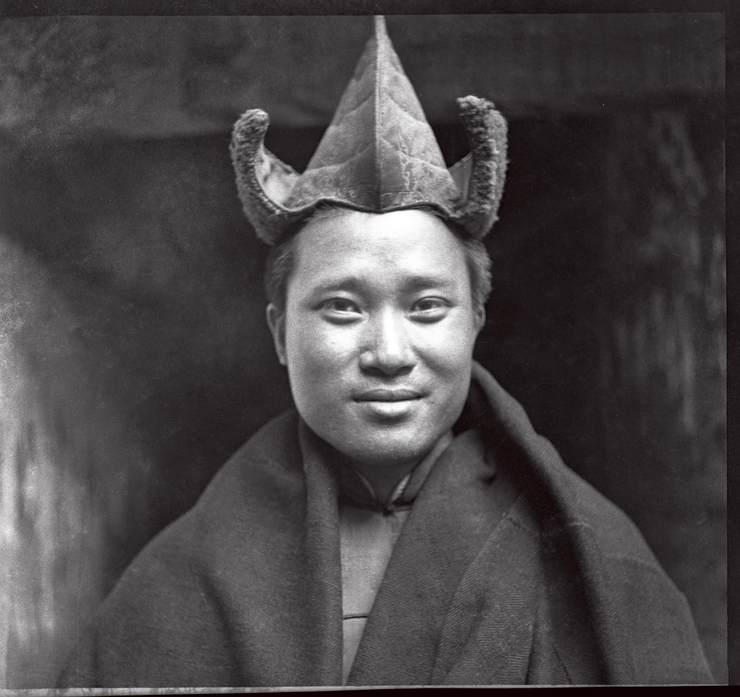

庄学本在今理县的什谷脑住了一段时日,结识了当地由国民政府任命的长官杨继祖主任,也被称为“杨守备”。庄学本对杨守备在当地的政绩十分赞赏,称他为“什谷脑的林肯”。图为着喇嘛装束的庄学本。

庄学本于上世纪30年代中后期所考察、拍摄的大部分区域,多在自然地理概念中的横断山区,如果以人类学的研究体系参看,则大致沿着“藏羌彝走廊”的脉络往复经行,串联起这条多元文化共生的民族纽带。在这条艰辛而壮美的旅途中,庄学本为他中途邂逅的羌人、戎人、番民、夷人拍摄照片,留存他们极富神采的生命瞬间,更因“相处甚久,就知其快乐有趣、古风盎然,反觉其精神高洁,可敬可亲,有自诋同胞为‘野番’者,实属大谬”。在观照他者的同时,庄学本自身也丰盈成长,从一名热血青年逐渐成为具有学术训练与丰富阅历的人类学影像工作者。

羌族——“他们并没有什么嗜好,每人身体都很强健,言语应对都很忠实,可以证明羌族是个优秀的民族。他们的汉语(官话)都讲得很流利。”

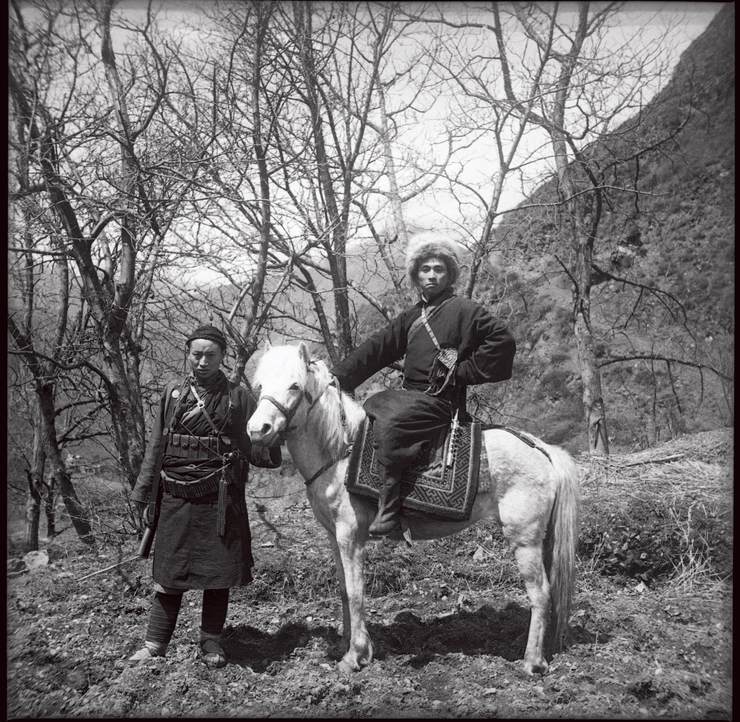

在庄学本的20世纪30年代民族影像档案中,羌、藏、彝是三个最主要的族群,这也正符合横断山区民族走廊的基本面貌。羌族是庄学本1934年初次考察最早在川西遭遇的少数民族,其与汉族的异同之处也是初出茅庐的庄氏较为关注的问题。居住在岷江沿岸的羌族与定居成都平原的汉族有着较为久远的共生历史,在其口传经典中,就有“是啥苦处都吃尽,春来灌县去做活。为儿为女好辛苦,去到汉区把钱挣”的“苦情”唱词。庄学本虽然囊中羞涩,初入异乡,还是雇用了两位羌族挑夫为他担负行装。“他们并没有什么嗜好,每人身体都很强健,言语应对都很忠实,可以证明羌族是个优秀的民族。他们的汉语(官话)都讲得很流利。”特别是与沿途沉溺于鸦片毒瘾的汉人对比,庄学本尤其感到痛心疾首:“羌戎皮肤多棕色,身体壮健……汉人身体大多瘦弱,脸色灰白,这也许是汉人的清秀,也许是烟容。”

责任编辑 / 刘晶

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。