一条大河除了水还带来了什么?

标签: 中国国家地理卷首语

“红旗河”可以引发许多和地理有关的话题

这是我为“红旗河”写的第三篇文章了。第一篇是从虚拟水的视角来看“红旗河”的无必要性,因为从虚拟水的角度看,西北干旱区正在通过粮食等农产品的形式向外输送水,因此调水显得不合情理;第二篇是讲了一些宣称造福人类的大工程为什么失败了,因为思想方法方面的问题,那是一种被归纳为“极端现代主义”的意识,这种意识是对技术和科学的极端崇拜,但却忽视了科学技术所无法应对的大自然中非常规的突发事件。但这两篇文章比较务虚,今天这篇,我想写得务实一些,从“红旗河”调水的受水地——西北干旱区新疆荒漠的自然地理条件谈起,主题词是荒漠、绿洲、河流、灌溉、蒸发、盐碱化等。

位于南美洲玻利维亚西南部波托西省的乌尤尼盐沼面积9065平方公里,是世界上最大的盐沼。由于它所在的地区是阿尔蒂普拉诺高原,因此它也同时是世界上海拔最高的盐沼之一(海拔3656米)。在安第斯山脉隆起的过程中,阿尔蒂普拉诺高原之上形成了一个宽阔的内流河盆地,大约4万年前,盆地中存在着一座巨大的古代盐湖——明钦湖。随着气候的变化,明钦湖完全干涸,留下两块盐沼——乌尤尼盐沼以及与之比邻的科伊帕萨盐沼。乌尤尼之所以被称作“盐沼”,是因为这一地区一年中大部分时间降水量不足3毫米,因此它的“常态”是如图中所呈现的由厚达数米的盐壳覆盖着的巨大白色荒原。每年的1月份是乌尤尼盐沼所在地区的雨季,降水量虽然仅仅只有80毫米左右,但这有限的降水却能使乌尤尼短暂地变为宽阔的“盐湖”——如明镜般的浅浅湖水倒映着天空,呈现一派壮丽的景象,因此雨季的乌尤尼盐沼也被称为“天空之镜”。

“红旗河”值得关注是因为它影响很大,相关的媒体报道随处可见。另一个原因是确实有很多人被这个宏大工程的宣传给征服了。我们都知道我国西北干旱区有着辽阔的土地,但由于缺水的原因,呈现着一片荒漠景象,而我国南方却多水,白白地流向大海,假如我们修一条人造大河把南方的水浩浩荡荡地调到西北干旱区来,让那里变成无边无际的良田该有多好。这在表面看起来是多么简单明晰,但是事实并非如此,且不说西北荒漠对生态系统的意义,也不说经济的投入产出问题……只说说调来的除了河水,还有什么?其实除了河水,许多人们看不见、摸不着的东西也随着这条大河来了。而“红旗河”大调水工程的发起者却回避了这方面的问题,未加研讨,比如溶解于水、随水而来的“盐”。这里说的盐,并非是我们日常生活中所说的盐,而是在中学化学课本上说的盐,课本上把化合物分为三类——酸、碱、盐,这里的盐就是这种意义上的盐,用书面用语来说,盐是指“金属离子或铵根离子,与酸根离子或非金属离子组成的化合物”。但有意思的是,我们日常生活中所说所用的那种盐——氯化钠一般在盐类中占据比较大的比例,在大海中这种盐能占到盐类总量的80%以上。因此,用日常用语中所说的盐,指称化学意义上的盐,有一种部分代替整体的味道。这里面有许多有意思的话题,比如海里的氯和钠为什么那么多,为什么又正好是1:1的比例等等……这里就不说了。我愿意借“红旗河”这个由头,谈一谈“盐”以及一些更普遍的、更有意思的地理方面的话题。

冰川融水在干旱的塔里木盆地孕育了一块块生机勃勃的绿洲

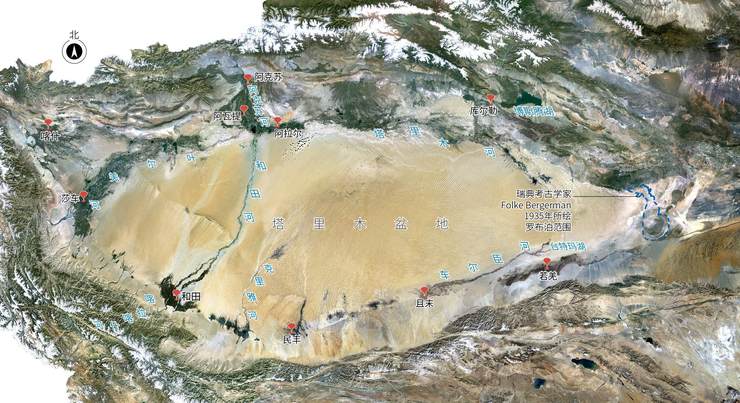

我国最长的内流河塔里木河由发源于天山山脉的阿克苏河,以及发源于喀喇昆仑山的和田河、叶尔羌河汇流而成。自古以来,塔里木河的河水滋养着河流沿线的大小绿洲,孕育了古代中国灿烂的西域文明。而随着时间推移,塔里木河三大源头中只有阿克苏河仍常年向塔里木河干流输水,加上沿途农业用水增加以及气候变化的因素,20世纪70年代初,塔里木河下游自大西海子水库起断流。其现今的尾闾湖——台特玛湖因入水量不足而干涸,迅速退化为盐壳地,后经多次从博斯腾湖的出流河孔雀河调水,塔里木河下游的水量才逐渐恢复,台特玛湖的生态环境也得到了一定的好转。相比之下,曾经孕育了楼兰文明的罗布泊则没有这么幸运,随着其历史上的入流河——塔里木河、疏勒河、车尔臣河以及孔雀河相继因水量不足而失去供水能力,这座中国第二大淡水湖已经完全干涸,只留下一个“大耳朵”形的干涸湖盆。我们只能根据1935年瑞典考古学家Folke Bergerman绘制的罗布泊地图大致勾勒出它曾经的范围。

李白诗中有误,黄河之水奔流到海有复回

李白诗曰:“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”这首诗头一句是对的,第二句如果放到今天来看,是不准确的。按照今日科学的观点,地球表面的水是有一个大循环的。即大海表面的海水受到太阳的辐射变成气态蒸发,上升到空中变成气团、云雾移动,最后终将变成降雨或者降雪回到地球表面。那些落到大海表面的水,又回到海洋完成了它们的循环,这自不必说;那些落到陆地上的水,一部分渗入到了地下,最终也会通过地下水系统汇入到河流中回到大海;还有一部分降雨和降雪则汇入了河流。陆地上的河流情况稍显复杂,一部分河流流入了大海,完成了循环,这种河被称为外流河;还有一部分河流没有流到大海,它们有个名称叫内流河。内流河或者流到戈壁沙漠中自行消失了,或者流到盆地的湖盆中,在这样的湖盆中形成的湖泊没有出口,被称之为内流湖,河水流到这里,就是终点。但是源源不断流到这里的河水为什么没有带来湖面的上涨呢?因为河水全部被用来补偿湖面由于蒸发所减少的水量了。因此这也是一个地表水的小循环,可以称之为内流区的小循环。还有一部分河终点不是湖,它们在戈壁、沙漠中渐渐消失了,为什么消失了,一部分原因是蒸发,一部分原因是下渗到地下了。其实所有河流在流动中都与地下水有联系,或者补充,或者吸收,并且相互交换其所含的化学物质。

要理解内流河与外流河的差异,非得到干旱的内流区去走一趟

在学校学地理时,我对外流河、内流河的理解仅仅停留在定义,并无深入的研究。我最多会在头脑中对两个河流的概念用画面去充实一下,说到外流河,想到长江入海口处,有崇明岛的画面,我便有了外流河的印象。对于内流河而言,要建立一个区别于外流河的印象,需要找到其独特之处,这个独特之处也是在河口地区——外流河汇入大海,内流河流入一个湖。我的体会是要想理解内流河、内流湖,非得去干旱区走一趟。在祁连山,我见过倒淌河流入青海湖,在青藏高原我还见过更多的内流河流入一个内流湖的情况,这其中给我印象最深的是在柴达木盆地中的可鲁克湖和托素湖。

责任编辑 / 金畅南

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。