桂林抗战文化城

沸腾的山水

我有不少桂林朋友,桂林人好客,直爽,爱喝三花酒,让我想起丰子恺的评价——“桂林奇特的山,给广西人一种奇特的性格,勇往直前,百折不挠,率直痛快。”

战火中的中国出版中心

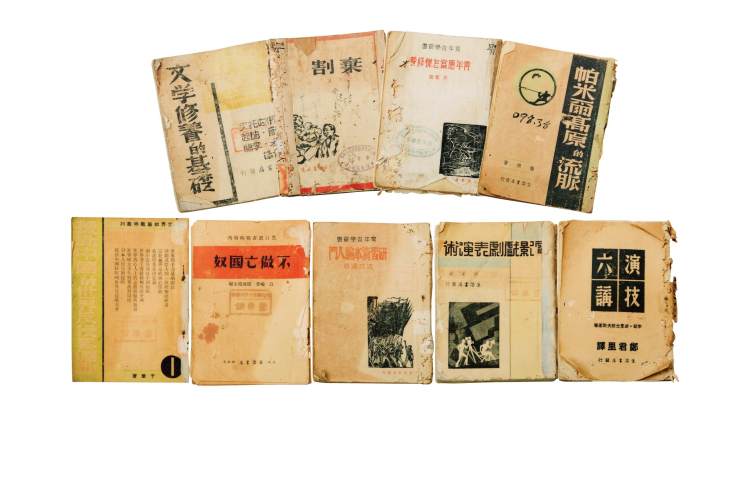

从1938年10月武汉沦陷起,至1944年9月湘桂大撤退止,桂林由于特殊的地理、政治、军事等原因,人口骤增,文化名人云集,成为大后方的文化中心,在中国抗战史上写下了浓墨重彩的一笔。据统计,文化城期间桂林有书店、出版社179家,印刷厂109家,每月排字量达4000万字,仅文学刊物就有22种。图为桂林抗战文化城时期的一些书刊。

从1938年10月武汉沦陷起,至1944年9月湘桂大撤退止,桂林由于特殊的地理、政治、军事等原因,人口骤增,文化名人云集,成为大后方的文化中心,在中国抗战史上写下了浓墨重彩的一笔。据统计,文化城期间桂林有书店、出版社179家,印刷厂109家,每月排字量达4000万字,仅文学刊物就有22种。图为桂林抗战文化城时期的一些书刊。

桂林人也爱聊桂林。当地作家蒋淑玉说:“外地人来桂林,觉得漓江烟雨、百嶂千峰、地下溶洞就是桂林的全部。其实桂林还有许多让人动容之处,比如抗战时期的桂林文化城。”

后来我又看到了抗战时期的一些史料,报刊时评是这样说的:“桂林的文化成就与重庆、武汉相比,在一个时期内,不论质和量都是第一位的”,“西南以至全国的精神食粮,三分之二由此供应也没有问题”;当时国统区有三座着名的抗战文化城,人们给它们的定位是,昆明集中的是教育人士,重庆是政治上的指挥部,而桂林才是文化和文艺抗战的主要战场。

这引起了我很大的兴趣。那些日子,我深入桂林的大街小巷,寻找抗战文化踪迹,走访亲历者,试图穿越到80年前那段让人热血沸腾的桂林岁月。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。