肩水金关 曾与阳关、玉门关齐名的边塞雄关

从半空俯瞰,肩水金关遗址和身后不远处的地湾城遗址尽收眼底。可以清晰地看到,肩水金关遗址分为大小两个方形,大的方形是坞院,旁边较小的方形是关门,关门连接着的一列通向天边的凸起痕迹,则是汉长城遗存——西汉时期,它们组成了一道坚不可摧的防线,将身后的绿洲牢牢守护了起来。不过,两千年的风霜已经将这座边塞雄关的昔日雄风消磨殆尽,只有黑河的河水还在静静流淌。

内蒙古高原的风猛烈地向南推进,那些挟裹着的沙石铺天盖地地淹没了无数的草原和绿洲,但当它们沿着阿拉善台地继续南下的时候,却突然间变得温柔、润泽。这里,一条河流蜿蜒穿梭于大漠戈壁,使荒芜的土地逐渐染上了绿色。仿佛是为了守卫这些难得的绿色,沿河的城堡剑拔弩张,似乎连一丝丝风也透不过去。

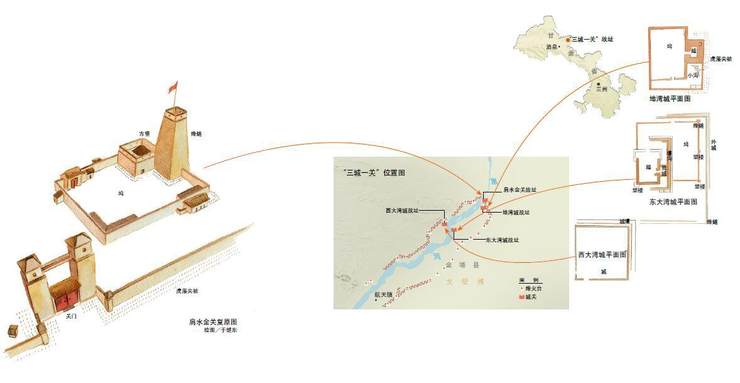

这些城堡,就是这条河流的重要防御体系——被称为“三城一关”的肩水金关、地湾城、东大湾城和西大湾城,它们连接起河西走廊的北部长城。这条河流,则是赫赫有名的黑河。

守卫着黑河的肩水金关,曾与阳关、玉门关并称为“河西三关”,是西汉时期进出河西腹地的咽喉门户。然而两千年以降,阳关和玉门关至今仍享盛名,文人墨客对其歌咏不绝,而肩水金关却鲜有人知,其故址寂寞地耸立在黑河之畔——这是什么原因呢?

“三城一关”是黑河流域的重要防线

围绕着肩水金关有一整套的防御体系。“三城一关”是后世的叫法,在西汉时其实只有“两城一关”,即肩水金关、地湾城和东大湾城(西大湾城为西汉后所建,与东大湾城形成了隔河相望的“肩水障”)。其中,肩水金关是关口,是防御和作战先锋,地湾城是用来保护肩水金关的军用城堡,东大湾城则是有肩水都尉坐镇指挥的更高一级城堡。它们与长城和烽火台一起,组成了黑河这段流域的防御体系。

障:都尉或侯官的治所,是整个防御体系的核心。

烽燧:最基础的防御设施,为戍卒驻守之处,具有了望、传递警讯等功能。

坞:戍卒居住生活之所,附属于障或燧,从而组成相对完整的防御设施。

虎落尖桩:裸露在地面、较为密集的桩头,五六十厘米高,为防止闯关而沿城墙外围栽立。

围绕着肩水金关有一整套的防御体系。“三城一关”是后世的叫法,在西汉时其实只有“两城一关”,即肩水金关、地湾城和东大湾城(西大湾城为西汉后所建,与东大湾城形成了隔河相望的“肩水障”)。其中,肩水金关是关口,是防御和作战先锋,地湾城是用来保护肩水金关的军用城堡,东大湾城则是有肩水都尉坐镇指挥的更高一级城堡。它们与长城和烽火台一起,组成了黑河这段流域的防御体系。

障:都尉或侯官的治所,是整个防御体系的核心。

烽燧:最基础的防御设施,为戍卒驻守之处,具有了望、传递警讯等功能。

坞:戍卒居住生活之所,附属于障或燧,从而组成相对完整的防御设施。

虎落尖桩:裸露在地面、较为密集的桩头,五六十厘米高,为防止闯关而沿城墙外围栽立。

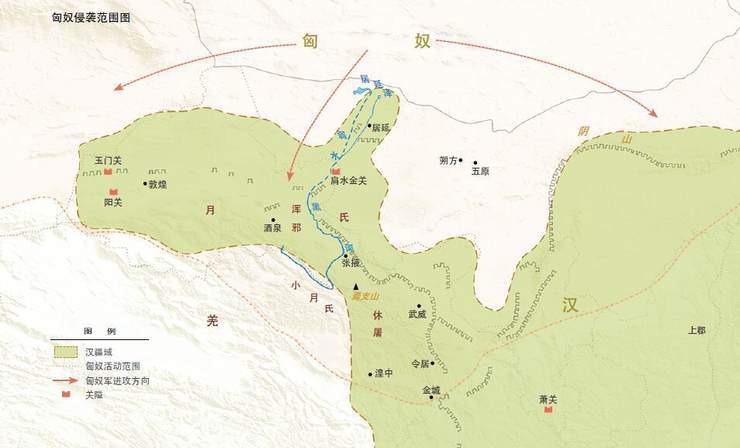

黑河沿线既是交通线也是生命线,是匈奴侵袭的重点地区

黑河由南向北流淌,河两侧分别为山脉和沙漠,这里不但是一条内蒙古高原直通河西走廊的地理“豁口”,而且沿河绿洲不绝,尾闾地区的居延泽周边更是水草丰美,是北方游牧民族的向往之地。汉武帝初期,黑河流域便是匈奴与西汉军队对峙、争夺的焦点,后西汉军队击退匈奴,在这里修建肩水金关、居延塞等塞防设施,此处便成为抵御北部匈奴侵扰的重要屏障之一。肩水金关遂与河西走廊的西部门户阳关和玉门关并称为“河西三关”。

黑河由南向北流淌,河两侧分别为山脉和沙漠,这里不但是一条内蒙古高原直通河西走廊的地理“豁口”,而且沿河绿洲不绝,尾闾地区的居延泽周边更是水草丰美,是北方游牧民族的向往之地。汉武帝初期,黑河流域便是匈奴与西汉军队对峙、争夺的焦点,后西汉军队击退匈奴,在这里修建肩水金关、居延塞等塞防设施,此处便成为抵御北部匈奴侵扰的重要屏障之一。肩水金关遂与河西走廊的西部门户阳关和玉门关并称为“河西三关”。

黑河北行,点化出片片绿洲

祁连山的中部,有一条险峻的峡谷,这里,童山濯濯,岩黑如墨,谷底流急浪卷,山上怪石叠垒,就连傲视天穹的苍鹰也会滚落峡谷而不能飞渡,故名“鹰落峡”。就是这个鹰落峡,收集了万川之水,汇成了一条声名赫赫的河流——黑河。

责任编辑 / 付薇

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。