黄土高原上苍为中国特制的“舞台”

文章出自:中国国家地理 2017年第10期

顶部平坦宽阔、四周陡峭的黄土大塬,犹如一座座天然的舞台拔地而起。万年以降,无数华夏先民们在这些大塬上繁衍生息、开垦良田、建立村镇,在中华文明创立的过程中书写下了浓墨重彩的篇章。

“我家住在黄土高坡,大风从坡上刮过……”生在黄土高原长在黄土高原的我,年轻气盛荷尔蒙无处释放的时候,总喜欢在刮大风时爬上村后的黄土坡,迎风嘶吼。我自小五音不全,却希望能唱出振聋发聩的效果,所以每当我吼一曲《黄土高坡》的时候,路人每每侧目而视、避之不及。而我在灌一肚子风、吃满嘴土后,却会觉得自己是陈胜口中的“鸿鹄”、高尔基笔下的“海燕”,旁人都理解不了我的气概,只有那敞天敞地的黄土高原才能安放下我胸中的万丈豪情。

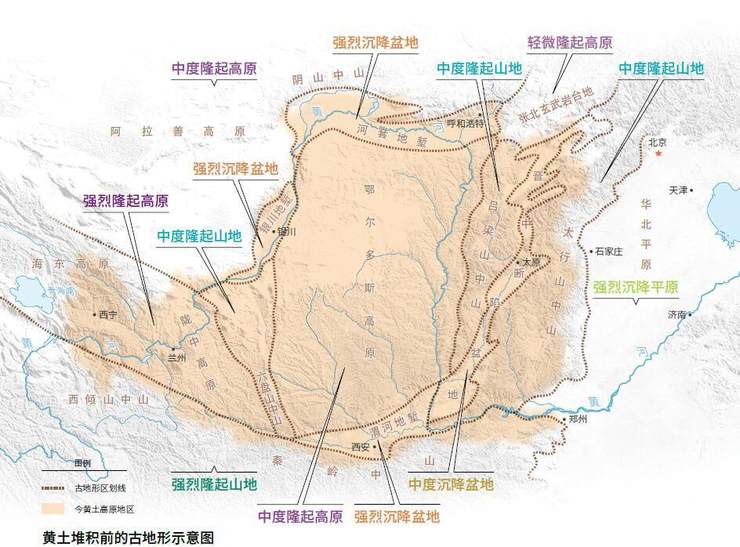

黄土高原形成之前,一系列地壳变动为它的形成创造了条件。鄂尔多斯高原以鄂尔多斯台地为基础,四周被河套地堑、银川地堑、渭河地堑、六盘山中山和吕梁山中山所包围,在第四纪时期表现为大面积均匀抬升,地形高差较小,为大面积的黄土堆积准备了古地形条件。

年岁渐长,心也渐渐沉静,我开始思索更多的东西,关于自我,关于人生,关于世界……在走出黄土高原,见识了许多不同的风景,特别是一次北京之行看到中山公园社稷坛“青、赤、黄、白、黑”的五色土后,我才恍然明白,原来土并非理所当然都是黄色,原来我司空见惯的塬、墚、峁,在别处却是难得一见的景观。于是我萌生了强烈的好奇:黄土和其他颜色的土有什么不同吗?人常说“高天厚土”,黄土高原的土究竟有多厚?还有那些大气雄浑的塬墚峁,它们到底是怎样形成的?

随着我对这些问题探究的不断深入,我愈发感到惊奇——黄土高原不仅在我国是唯一的,在全世界范围内也是独一无二的!它的诞生是千万年来一系列地质、地理、气候等条件的巧合碰撞,仿佛冥冥中一套严密程序环环相扣运行的结果,又像上苍经过精心策划特意为中国人搭建了一座神奇的舞台。

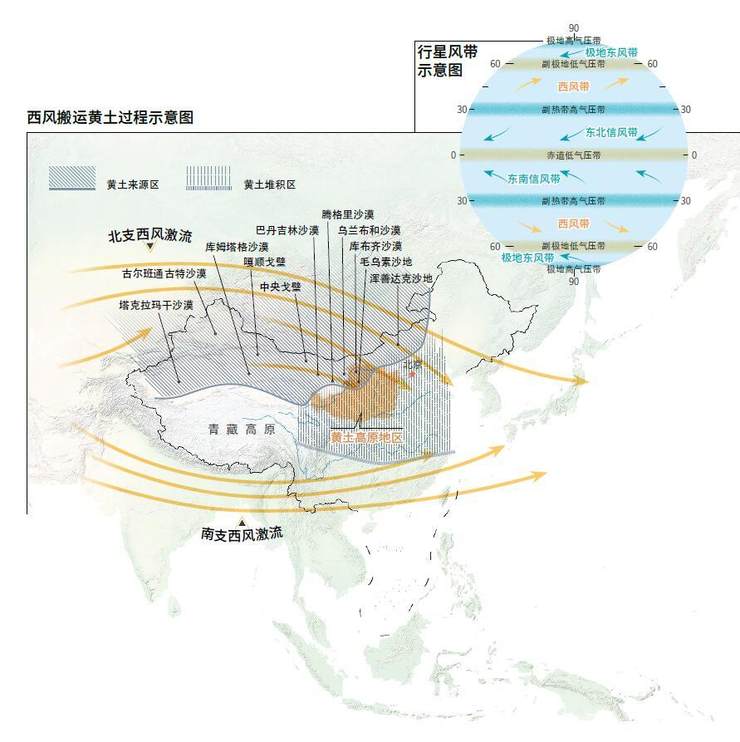

在不考虑地形和海陆影响下,全球范围内大气低层的盛行风会呈现出明显的地带性。南北半球各有4个气压带,即赤道低气压带、副热带高气压带、副极地低气压带和极地高气压带,并相应地出现了3个风带,统称行星风带:赤道两侧北半球的东北信风带、南半球的东南信风带,中纬度地区的西风带,环绕极地的极地东风带。

第四纪时期,青藏高原强烈隆起,平均高度达到海拔4000米以上,宽度占到了北半球西风带的三分之一,从而使西风带在对流层分成南北两支。南支沿喜马拉雅山以南向东流动,北支沿青藏高原东北边缘开始向东流动并向南扩展,首先经过干旱的戈壁沙漠地带,然后把那里的细颗粒物携带至今黄土高原地区进行堆积,成为了 搬运黄土的主要力量。

黄土高原的形成是最精巧的“设计”,环环相扣,缺一不可

关于黄土高原的形成过程,“水成说”、“风成说”等众多观点争论了100多年。到今天,已故着名中国科学院院士刘东生先生创立的“新风成说”已基本成为共识。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。