走胡线西南段:在起伏的地形中寻找人与自然的多样性

标签: 观点地理

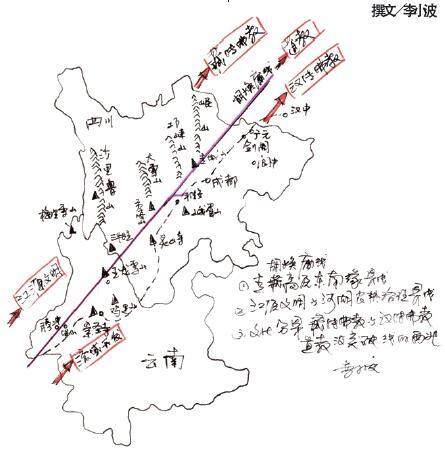

川滇的“纵与横”是对胡焕庸线的新诠释

中国经济区域及其界限划分由来已久,体现了从自然景观向人文景观的变迁,《禹贡》的“九州”构建了经济区的理想模式,司马迁将“龙门-碣石”以北作为畜牧业的标志,唐代僧一行的“山河两戒”以中原华夏为中心,北戒以“胡门”区别畜牧区的戎狄,南戒以“越门”限制蛮夷。

在中国大尺度的区域经济界限中,北方农牧交错带和地形上第一、第二级阶梯的划分格局明显,但是到了四川、云南,情况变得有点复杂,因为无论是气候或者地貌上东北-西南走向,都会在川滇的横断山区陷入多元化的区域差异,胡焕庸线也不例外。穿越秦巴山地的蜀道难以后,在成都平原得以短暂的安逸生息,向西南旋即进入南方丝绸之路的艰险,正如当年司马相如回来跟家乡父老说的那样:开辟西南贸易通道,是非常之事,必有非常之功。所以,胡焕庸线的川滇横断,既有其复杂性,也有着独特的经济地理贡献。

第一、川滇胡焕庸线穿越了青藏高原东南缘的精彩:线的两侧基本是第一阶梯和第二阶梯的分界线,从高原的雪山草地倾斜地进入四川盆地和云贵高原,犹如上帝之手舒展开山河的脉络,垂直地带性呈现气候植物的多样性,山河相间的格局以三江并流为代表,景色交响无他能匹其左右。着名植物学家在这里带走了无数珍贵的植物,成就了《世界园林之母》的地域基因,大香格里拉之所以迷人,自然与人文如此多元,皆缘于青藏高原的边缘之美,

第二、川滇胡焕庸线划分出藏传佛教与汉传佛教的界限:中国的名山体系,从昆仑山向巴颜喀拉山延伸,进入四川和云南,在青藏高原边缘形成五条主要山脉,构成藏区神山和寺庙,从东往西依次是:岷山山脉—雪宝顶、邛崃山脉—蜀山之后四姑娘山、大雪山脉—蜀山之王贡嘎山、沙鲁里山脉—格聂神山—稻城三祜主神山、他念他翁山脉—梅里雪山等等。这些山脉继续向东南延伸,则是一条汉传佛教线,从四川的峨眉山、冕宁灵山到云南鸡足山、崇圣寺等。两条宗教文化带分列在胡焕庸线的两侧。饶有趣味的是,青城山和玉龙雪山几乎正好在胡焕庸线上,作为道教的重要源头,蜀人重仙化,在汉文化的基地上,沿着藏区的岷山神山飞升成仙,好像汉藏佛教的地理连接带。丽江也是如此,道教几乎在此停歇,从古城往滇西北前行,再也看不到道教的踪影,只在云南和西藏交界的纳西民族乡,偶遇天主教堂的钟声。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。