事关主权的重大地理学发现:南海“断续线”划分的依据是地形

标签: 中国国家地理卷首语

我把“九段线”改称“断续线”、“段线”

大家都知道,中国南海在地图上有9条“断续线”包裹着,俗称“九段线”。“九段线”的叫法流传甚广,但这样叫其实是不准确的。原因一是1947年国民政府内政部方域司首次公布的《南海诸岛位置图》上画的是11段线,后来变成了9段;二是当地图比例尺变得很小时,断续线的数量是可以变化的。本来“九段线”的叫法已经约定俗成,我并不想改变它,但是我今天要谈的问题要求我必须给“九段线”改个名字,否则就没法说清今天要谈的问题。因此我把“九段线”改称为“断续线”,有时也用最初的叫法“U形线”,还可能采用一种更简短的叫法:段线。

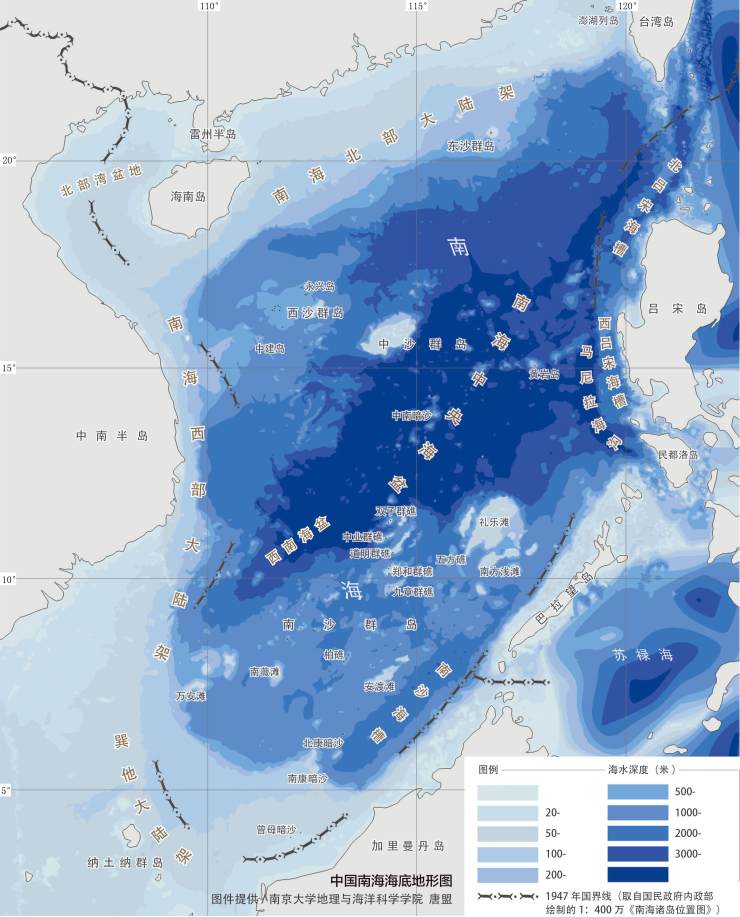

南海主权问题有了地理学领域的新发现。近日,南京大学地理与海洋科学学院的几位地理学者,通过地理信息系统的数字化手段,建立了南海海底三维地形模型,并对1947年国民政府内政部印制的1:400万《南海诸岛位置图》中的11段断续国界线进行了精确定位,通过叠加分析获得了1947年南海断续国界线所在位置的海底地形特征,进而总结出南海断续国界线划定的地形依据。他们发现,断续国界线独特的外形与南海海域四周环绕的岛弧、大陆坡、大陆架的分布位置和走向保持了高度一致,充分显示出当时地理学家们通过南海海底地貌特征进行划界的可能性。他们推测出当时划界遵循的原则:在大陆架浅海盆地、海峡处,通常沿两国岸线中点、海峡中线进行划分;在具有明显地形变化的部位,通常沿海槽坡麓或海槽槽沟中线进行划分;在中南半岛东侧陆坡区和南侧巽他大陆架,通常结合岸线走向及下伏地形特征进行划分。并且断续线一般落在同一种地形之上,保证了其完整性、连续性。

解铃还须系铃人:地理学的视角别开生面

最近,我看到了一篇论文,发表在《地理学报》2016年第6期,题目为《1947年中国南海断续线精准划定的地形依据》。作者署名第一位的是我很熟悉的一位年轻地理学者——唐盟(还有几位作者马劲松、王颖、夏非),唐盟是南京大学地理与海洋科学学院王颖院士的博士。在说这篇论文之前,先说一说南京大学地理与海洋科学学院的王颖院士和她带领的团队。这个团队对我国的海洋学和海洋工程学贡献巨大。近些年来,王颖院士的团队积极参与到南海主权问题的研究中来。南京大学有着深厚的地理学文化积淀,是我国现代地理学的源头之一,学术精湛,名家辈出,在这样的地理学背景下研究起南海主权问题来,自然视角独特,与众不同。

来自地理学背景深厚的南京大学的王颖院士团队,一介入南海主权研究便不同凡响。对于南海断续线的研究,以往的学者大多来自于历史、法律、国际政治等领域,他们习惯在《联合国海洋法公约》的框架内为其寻找地位和意义,什么岛屿归属线、岛礁归属线、历史性水域、群岛水域等。王颖的团队来自地理学界,一开始他们就跳出了《联合国海洋法公约》的框架,直接回到事情的源头,“面对事情本身”。他们去南京的中国第二历史档案馆,找到了1947年国民政府内政部方域司对外公布的《南海诸岛位置图》的原图。他们的研究直接从这张地图的扫描件开始,从最基本的地图的画法、地图使用的图例入手。

这种回到源头,面对事情本身的研究方法,很快就显示出了它的力量。一个最明显又最被视而不见的事实显露出来了:南海断续线就是国界线。陆上的国界在原图中直接延伸到了海里,只不过由原来的连续变成了断续;而且断续线采用的表示方法在图例中明明白白地写着:国界。

责任编辑 / 李欧

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。