对 “丝绸之路”的五个误解

标签: 中国国家地理卷首语

有一年去河西走廊的张掖市,看到街道两旁的雕塑是一队队驮着丝绸向西前进的驼队。这似乎是在提醒你,你来到了古老的丝绸之路(简称丝路,这里说的丝路是狭义的,与草原和海上丝路无关)经过的地方。当时正下着雪,雪花落到了骆驼的身上,风雪中的驼队似乎正在奔向前途未卜的远方,说实在的,当时的情景竟然打动了我,让我有些感动。如果是今天,我不会为此感动,因为自从我沿着当年的丝路走了一趟回来后,我对丝路的许多认识已经改变。

驮着丝绸的驼队就是丝路的象征吗?我已经发生怀疑。因为我发现我过去关于丝路有着太多的误解。

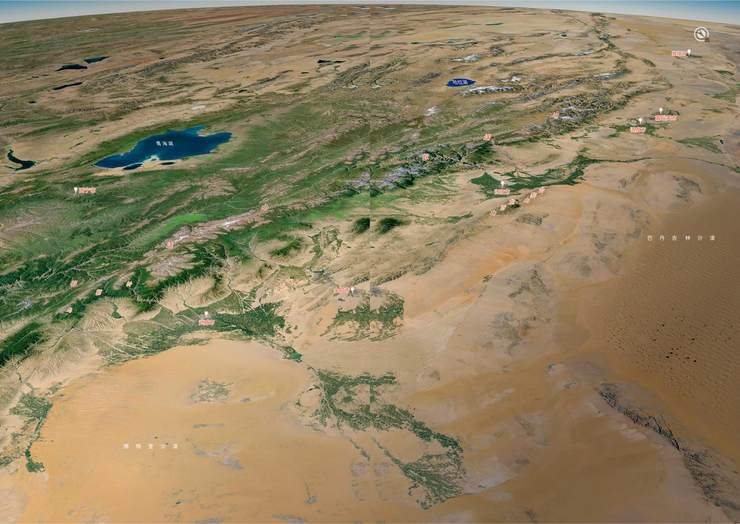

从遥感图上看河西走廊,你会清楚地看到,在祁连山与龙首山、合黎山等山脉的夹峙下,在腾格里和巴丹吉林两片沙漠的围堵下,依靠着发源于雪山冰川下的几条大河,一片片绿洲顽强地生长着、连接着,终于连缀出一条“走廊”,使得中华文明得以以一个个绿洲为踏脚石,西出玉门,迈向西域。而在此后,在从中国到中亚、西亚直至欧洲的漫长路途中,在大大小小的荒漠中串联起来的一个个绿洲,搭建出一条条类似的尺度或大或小的“走廊”,使得以农业生态为基础的文明,相互渗透,相互联接,最终搭建起一条横贯亚欧大陆,连接东西方文明的交流通道——丝绸之路。

误解一

前往“丝国”之路,被误解成运送丝绸之路

丝绸之路这个名称最早见于德国地理学家李希霍芬的着作《中国——根据自己的亲身旅行和在此基础上进行研究的结果》(简称《中国》)第一卷中。

我一直以为李希霍芬命名的丝绸之路这个名称,是他经过一番深入研究后提出的充满创见的命名,后来发现不是。李希霍芬提出这个名称,只是在前人留下的资料的基础上,稍加改造而已。兰州大学敦煌学研究所的王冀青教授对这个问题做了深入的研究,他在《关于“丝绸之路”一词的词源》一文中讨论了此事。我择其大要,简述如下:李希霍芬引用的资料来自于古希腊地理学家托勒密的一本书《地理志》,书中记载了古希腊地理学家马利奴斯(又译马里纳斯)记录的一条通往赛里斯国的道路。所谓赛里斯国,指的就是中国。古罗马人将“丝”字音译为“赛尔”(Ser),又因为丝绸是中国在西方有影响的产品,因此称中国为“赛里斯”(Seres),意为“丝国”。马利奴斯说:有位马其顿商人派他的商队完成了一次去赛里斯国的旅行,商队从现今中东地区的幼发拉底河口一带出发,一直向东行进,途经一个叫石塔的地方之后,又走了7个月,最终到达赛里斯国的都城——赛拉(洛阳)。这条路被称为“赛里斯之路”,字面意思是“丝国之路”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。