他们的经历比你想象的更传奇,他们的力量比你猜测的更强大

中国古代海上丝路的民间英雄

标签: 历史地理

黄慎,是“走私猾商”,还是“外交桥梁”

“本名犯孝宗庙讳”(宋地方志《宝庆四明志》),所以改为黄真,又称黄谨。《宋史·罗拯传》载:“拯使闽时,泉商黄谨往高丽,馆之礼宾省,其王云自天圣后职贡绝,欲命使与谨俱来。至是,拯以闻,神宗许之,遂遣金悌和主贡。高丽复通中国自兹始。”

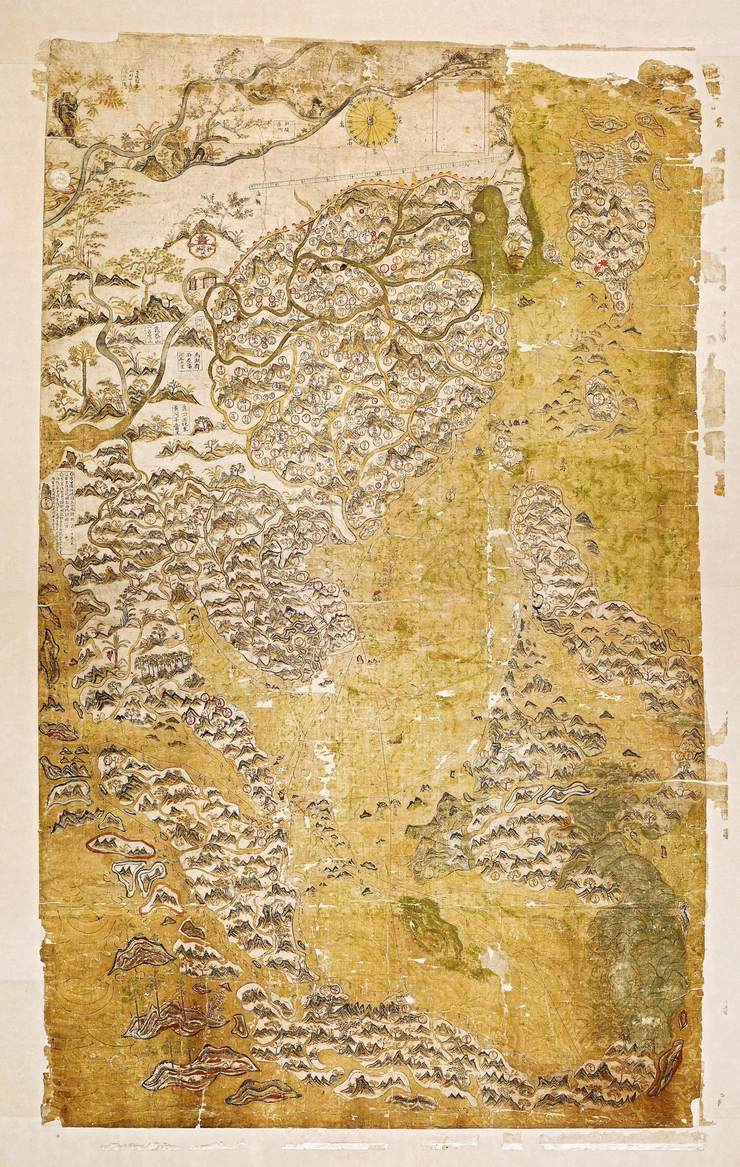

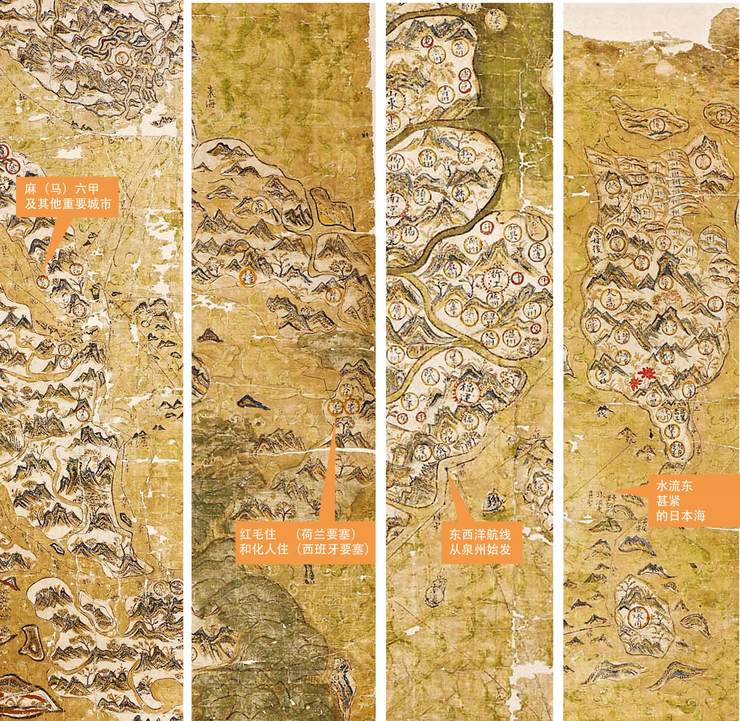

北宋嘉四年(1059年)八月,翰林学士欧阳修却不过刚从杭州知州任上调离的同僚梅挚几次三番的求肯,为梅挚在杭州吴山顶上建造的“有美堂”作了一篇序文。在文中欧阳修对杭州“山水登临之美,人物邑居之繁”大加赞叹,为突出这里的繁华,他还特意浓墨重彩地写道:“闽商海贾,风帆浪舶,出入于江涛浩渺,烟云杳霭之间,可谓盛矣。”

彼时,正是中国古代历史中极为特殊的一个朝代——宋代,我国的商品经济获得了空前繁荣,传统“重农抑商”的思想已经悄然发生变化,越来越多的士大夫开始奉行“义利双行”的准则,而宋代的最高统治者也从唐末五代以来“掊克斯甚,交易不行”的惨痛教训中,认识到了“通商惠工”的重要性。在对待海外贸易方面,不再以远超贡品价值的“回赐”来“显示国威”,而是以增加国家财政收入为主要动机。于是,在中国的东南沿海,以欧阳修笔下“闽商”为代表的一大批中国海商纷纷涌现。

欧阳修没有想到的是,与他赞赏有加的态度不同,30年后苏轼出任杭州知州时,对这些闽商海贾却颇多非议。元四年(1089年)苏轼上奏《论高丽进奉状》就是针砭福建海商的——“福建狡商,专擅交通高丽,引惹牟利,如徐戬者甚众”。还痛陈了“徐戬”的罪状,说他“先受高丽钱物,于杭州雕造《夹注华严经》,费用浩瀚,印板既成,公然于海舶载去交纳,却受本国厚赏,官私无一人知觉者”。对徐戬两头卖好、两头拿钱的做法深恶痛绝。并认为“若驯致其弊,敌国奸细,何所不至”。把徐戬“走私”高丽的问题上升到了危害国家安全的层面,最后还“乞法外重行,以戒一路奸民猾商”。那么福建商人“交通高丽”真的会造成重大危害吗?不得不说,我认为一贯以睿智豁达形象示人的苏轼在这件事上选择性“失明”了。

自天圣八年(1031年)以后,高丽与宋朝中断了往来,直到熙宁四年(1071年)才恢复朝贡,而促成这一重大历史事件的恰是一位福建商人——黄慎,他的故事还被载入了《宋史》这样最具权威的正史典籍之中。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。