盘锦割苇人

最后的芦苇“刀客”

标签: 农业地理

每年冬天割苇人要冒着酷寒收割芦苇

辽河三角洲连成片的芦苇荡面积有120万亩,每年吸引了众多割苇人前来进行收割作业。收割芦苇要在冬季里进行,此时的东北大地,气温在零下十几摄氏度甚至更低。一人多高的无垠芦苇构成了一片金色“森林”,而这片“森林”里很少有地标和参照物,人走在其间,很容易迷路。辽河、双台子河和大凌河等河流在入海口冲积出肥沃平坦的辽河三角洲,这里被认为是世界上植被类型保存完好、面积最大的滨海芦苇沼泽湿地。

辽河三角洲连成片的芦苇荡面积有120万亩,每年吸引了众多割苇人前来进行收割作业。收割芦苇要在冬季里进行,此时的东北大地,气温在零下十几摄氏度甚至更低。一人多高的无垠芦苇构成了一片金色“森林”,而这片“森林”里很少有地标和参照物,人走在其间,很容易迷路。辽河、双台子河和大凌河等河流在入海口冲积出肥沃平坦的辽河三角洲,这里被认为是世界上植被类型保存完好、面积最大的滨海芦苇沼泽湿地。

世界面积最大的芦苇荡在辽宁盘锦市,这里产生了一种特殊职业——割苇

我出生在辽宁营口市,离盛产大米的盘锦市仅有70多公里,这两座城市都属于辽河三角洲。营口是大辽河的入海口,有大片的芦苇荡。盘锦是辽河的入海口,芦苇荡面积比营口大得多。从小我就喜欢亭亭盛开在水边的芦花,那些挺立在纤细枝头的雪白芦花迎风飞舞,充满了诗情画意。

不过我真正认识芦苇的诗意魅力,还是从文学家孙犁那篇着名的小说《荷花淀》开始的:“月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很,白天破好的苇眉子潮润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇

眉子……”

如果说北方最有名的芦苇荡是白洋淀,那么,南方最有名的芦苇荡无疑是在沙家浜了。沙家浜在江苏常熟市的阳澄湖畔,上世纪六七十年代,现代京剧《沙家浜》(前身是沪剧《芦荡火种》)曾红遍大江南北,讲述的就是在阳澄湖芦苇荡里发生的传奇故事。

芦苇已经变为栽培经济植物

碧波荡漾的苇海、纵横交错的水道,构成了一个辽阔、幽深、曲折的芦苇荡世界,宛若曲径通幽的水上迷宫。进入秋天,翠绿的芦苇荡开始化身为一片“金色”海洋(下图)。芦苇生长在沼泽湿地里,是近海滩涂、低河漫滩草层植被的优势种群,有较强的耐盐能力。它不仅是造纸的重要原料,也是河口湿地生态系统中有机物质的重要来源,为野生鸟类提供了栖息地和繁殖场所。由于生态效益和造纸应用价值日益提高,芦苇甚至已影响到造纸工业原料的供给。

碧波荡漾的苇海、纵横交错的水道,构成了一个辽阔、幽深、曲折的芦苇荡世界,宛若曲径通幽的水上迷宫。进入秋天,翠绿的芦苇荡开始化身为一片“金色”海洋(下图)。芦苇生长在沼泽湿地里,是近海滩涂、低河漫滩草层植被的优势种群,有较强的耐盐能力。它不仅是造纸的重要原料,也是河口湿地生态系统中有机物质的重要来源,为野生鸟类提供了栖息地和繁殖场所。由于生态效益和造纸应用价值日益提高,芦苇甚至已影响到造纸工业原料的供给。

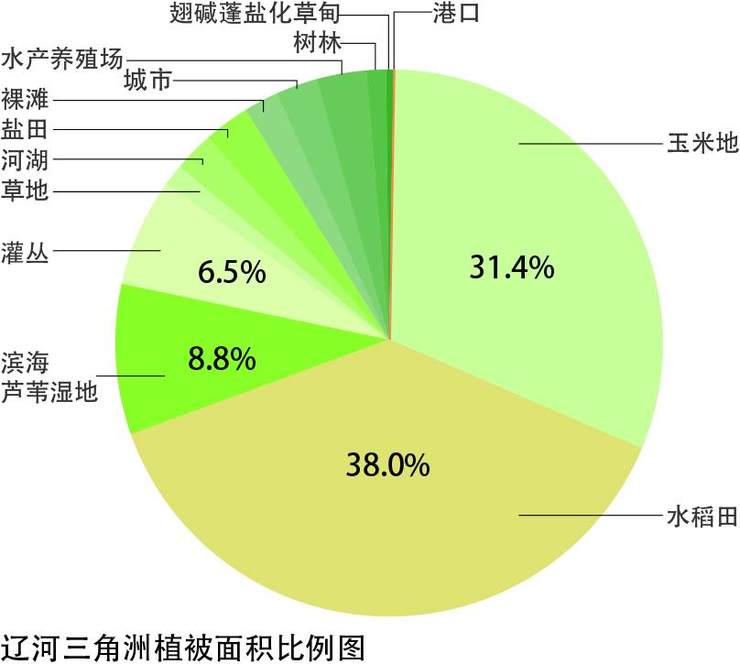

辽河三角洲植被面积比例图

收割机的广泛应用,意味着“苇客”的减少

近年来,收割机的广泛应用,大大提高了芦苇收割的生产效率,但也对操作者提出了更高要求。因为一旦操作失当,机器上的锐齿很容易会将人割伤。而生产效率的提高也意味着,这片土地所需要的苇客人数,正在大大减少。由从前普遍使用的镰刀,到推刀,之后普及圆盘锯,2004年前后芦苇收割开始普遍改用割灌机。而一台割灌机能顶得上15把镰刀的工作效率。

近年来,收割机的广泛应用,大大提高了芦苇收割的生产效率,但也对操作者提出了更高要求。因为一旦操作失当,机器上的锐齿很容易会将人割伤。而生产效率的提高也意味着,这片土地所需要的苇客人数,正在大大减少。由从前普遍使用的镰刀,到推刀,之后普及圆盘锯,2004年前后芦苇收割开始普遍改用割灌机。而一台割灌机能顶得上15把镰刀的工作效率。

辽河三角洲芦苇分布区

有意思的是,孙犁的《荷花淀》与京剧《沙家浜》,描写的都是抗战故事。外表看起来纤细柔弱、充满诗意的芦苇,为何会与战争有着某种紧密的联系呢?我想起17世纪天才哲学家、法国人布莱兹·帕斯卡尔,他曾经说过:“人是一根有思想的芦苇。人的生命如芦苇般脆弱而优美,心灵却可以如芦苇一般强大。”因此,从某种意义上来说,柔弱而坚韧、生命力顽强的芦苇,也是危难时期中华民族的象征。这也许就是《荷花淀》与《沙家浜》选用芦苇作为表现战争主题的一个原因吧。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。