文山窑

传统砖瓦窑的“末代悲歌”

标签: 文化地理

临近5月最后一天,砖瓦窑密封的天窗被撬开了,腾腾的热气冒出来,扑了刘炳南一脸。他太熟悉这种感觉了,刘老汉是在1966年进入砖瓦窑的,那年他18岁,遇上“文化大革命”,没书读了,村子里的老手艺成了不二之选。上个世纪六七十年代,正是文山砖瓦窑的盛世,也是文山民众非常怀念的一段岁月。这次的青瓦成色不错,弧度弯得刚刚好,刘老汉满意地笑了笑,再晾个十多天,这批青砖就该出炉了。

在福州市闽侯县南通镇文山村,这几乎是最后一个仍在运作的传统砖瓦窑了。这个乌龙江边的村子,从东走到西,也就一支烟的时间,可偏偏是这么一个小村落,曾坐落了数以百计的砖瓦窑。文山窑基本上承袭“秦砖汉瓦”的传统手工工艺,砖瓦窑产业曾经撑起了这个狭小村落的命脉,然而经历了数百年的传承、兴盛、衰败,它似乎要迎来最后的绝响。

砖瓦用土有讲究,文山村的田土是不二之选

无论烧青砖红砖还是青瓦红瓦,文山村的田土都是不二之选。沙质土或软沃土不黏,瓷土或陶土收缩率太大,有经验的老工人一眼就能看出田土质量好坏,一些规律性的东西刘老汉也在口口相传中记得清晰:取土的田地不宜离海太近,近海土壤盐分高,烧出来的砖瓦脆。也不宜太靠近山区,那里土壤贫瘠,有不少颗粒状的杂质。靠近地表20厘米左右的土太软而且不黏,不能制坯。从20厘米开挖,直至土质见黄为止。遇上好的耕田,能挖两三米,若是土质不好,到了几十厘米就挖不动了。一块耕地取完土后就无法再耕种了,当地农民会将其改造为鱼塘。

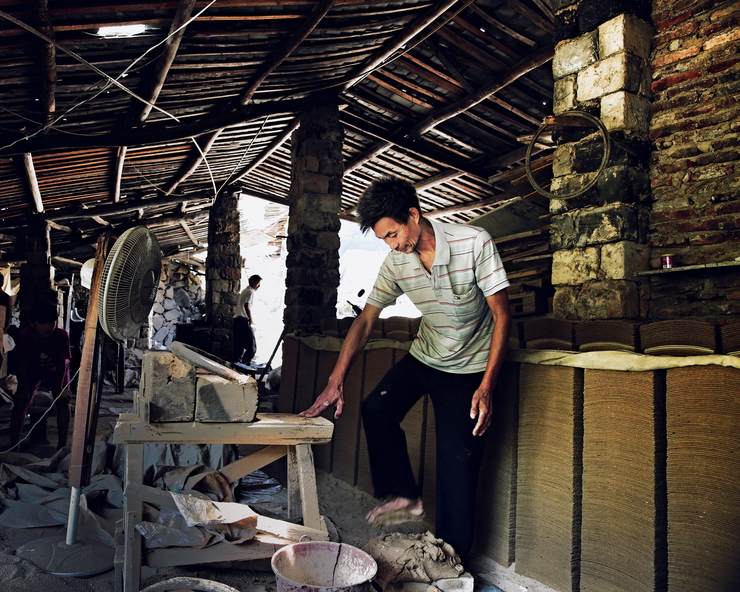

制坯的时候,工人用工具取走多余的田土,剩下的就是砖瓦的粗坯了。要反复用铁刮子剔除表面杂质,并补平孔洞,然后才能晾晒。

工人时刻监控火候,全程用木料焚烧。先用小火褪去泥坯中的水分,再用大火将砖烧透,最后的停火时机关系到烧制成败。

不同耕田里的田土质量也不同,即使是同一块田里的泥随着深度的不同,土质也有优劣之分。“靠近地表的泥很‘刮’,烧这种泥就如炸瘦肉,出油甚少,深层的泥比较‘嫩’,像肥肉,能出更多的油。”刘老汉深谙选土的道理。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。