谁说道无形

寻访中国道教石窟(上)

标签: 文化地理

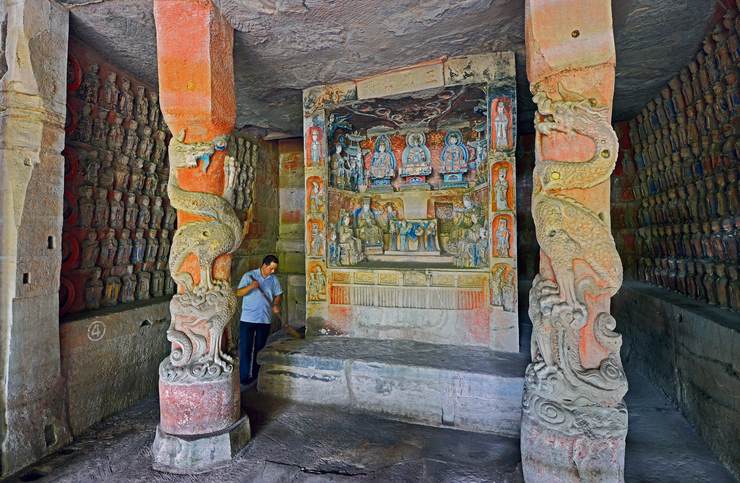

开凿时间:南宋

石窟地点:重庆市大足区

南山石刻是大足石刻中最具代表性的纯道教石窟,有造像4窟,以三清古洞、真武大帝、圣母等为代表。图为三清古洞,第一眼看到南山三清古洞,许多人常认为是一龛佛教造像,但其实是道教模仿佛教开的窟。石窟采用北方早期流行的中心柱布局,中心柱上雕有道教三清,即玉清元始天尊、上清灵宝天尊和太清道德天尊;中心柱与后壁形成一个通道,通道两壁密密麻麻排列着道教360位天尊。

四川是中国道教的发源地

说起道教,鹤鸣山是不得不提的。东汉顺帝时(126—144年),道教始祖张道陵听闻蜀地民风淳朴,遂与弟子入鹤鸣山传道,凡入道者,需交米五斗,因此也称“五斗米道”。《后汉书》记载,“(张鲁)祖父陵,顺帝时客于蜀,学道鹤鸣山中,造作符书,受其道者辄出米五斗……”类似记载也出现在《三国志》、《华阳国志》中。

张道陵创立五斗米道前,道家思想已在中国流传了几个世纪,道家是春秋战国时期诸子百家思想学派之一,奉黄帝、老子为创始人,并称黄老。五斗米道吸收了道家的黄老思想,同样奉老子的《道德经》为经典,不过却糅杂了中国传统的民间信仰与鬼神崇拜,逐渐形成神秘的宗教思想,拥有着为数众多的信徒与严密的组织。学术界普遍把五斗米道认作道教的前身,鹤鸣山也被视为中国道教的发源地。

四川有两座鹤鸣山,一座在大邑县,一座在剑阁县,张道陵究竟在哪里传道,学术界一直莫衷一是。剑阁鹤鸣山中几龛道教石窟,却似乎暗示着此处与道的某种渊源。鹤鸣山在剑阁老县城普安镇东南1公里,从一条青石板路步入山中,两侧古柏遮天蔽日,阳光透过茂密的树桠,在古道洒下斑驳的影子,微风将不知名的野花的香味吹拂在脸上,真是一处修行的好地方。近年来,剑阁县城陆续搬到了剑门关镇,老县城愈加落寞,鹤鸣山也是人迹罕至,连着敲了几下木门上的铜环,看门人老陈才“嘎吱”一声打开木门,一扇道教的大门缓缓开启。

鹤鸣山现存5龛道教石窟,数目虽然不多,却每每入选《中国美术史》与《世界美术史》,历来被视为中国道教石窟的代表作。第二龛“长生保命天尊”,天尊高约2米,头戴花冠,上身着交领短衫,下身穿长裙,面容清秀,给人以仙风道骨之感。龛楣外侧的题记讲述了捐资人的故事:唐朝大中十一年(857年),前剑州刺史赐紫金鱼袋郑国公,请人开凿了石窟。题记并未刻下他的名字,唯存官名,唐制规定官员三品以上穿紫色官服,有时承蒙皇帝推恩特赐,官品不达也能穿紫色官服,称为赐紫,赐紫同时也赐金鱼袋。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

ppyhk