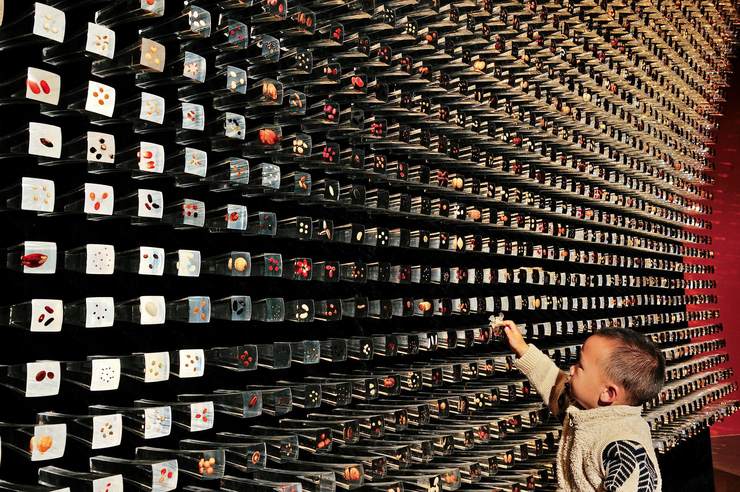

种质库野生植物的“诺亚方舟”

文章出自:中国国家地理 2015年第03期 作者: 左凌仁 葛蔼

标签: 生物地理

2014年12月,冬日的昆明温暖如春,和煦的阳光透过窗外的树木洒在杨忠兰的身上,她正在洗手池边忙着清洗种子。杨忠兰是中国西南野生生物种质资源库(简称种质库)的种子清理员,这座占地面积并不是很大的种质库,保存着国内外众多野生植物种子,是中国第一座国家级野生生物种质资源库,目前也是亚洲最大、世界第二大的野生植物种质库。

“我是从种质库刚开始采集种子的时候就当种子清理员了,经过我手里处理的种子少说也有两千多种了。”45岁的杨忠兰一边工作,一边笑眯眯地说。她手中那些网眼大小各异的过滤盘就像魔法盘一样,一层层地过滤掉果皮、果肉,然后把藏纳其中的种子过滤出来。洗洗涮涮半个多小时后,杨忠兰眼前原本肉泥一般的果子,赫然变成了一小堆干净饱满的种子。她把它们平摊在一个个小筛子上晾晒,这些种子晒干后,再经过筛选,即将会成为种质库中的一分子,在零下20摄氏度的恒温冷藏库中“冬眠”。在那里,它们可以存活几十年、数百年,甚至上千年。

加了一件厚外套之后,杨忠兰用车子推着已经初步干燥好的种子,打开干燥间厚重的金属密闭门,这里是种质库的核心工作区域,十余名工作人员有条不紊地工作着。之所以要加衣服,是因为这里的工作环境常年保持在“双十五”(湿度15度、温度15度)标准,在这样的条件下,种子的含水量可以降到5%左右,是干燥种子的理想环境。

每一粒进入种质库冷藏保存的种子,都要经过严格的管理流程:从种子采集、运输和接收到种子鉴定、种子数据入库,再经过初步干燥、种子清理和分析检测、种子计数和主要干燥的复杂流程,最终才会分装入库。而且入库的种子还要经过两次萌发实验,以监测其活力情况。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。