东巴文不仅活着而且正在进化

文章出自:中国国家地理 2015年第03期 作者: 沈云遥 赵丽明

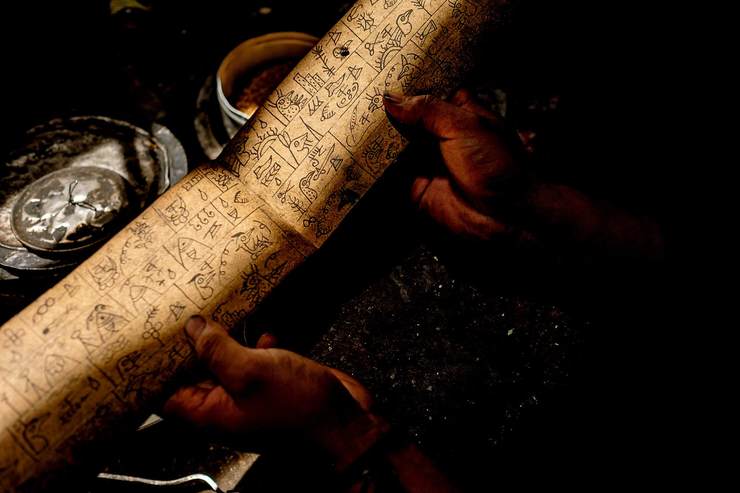

高原的阳光明亮而通透,阳光之下的丽江古城却一点都不“通透”——绵延数公里的古街上到处是熙熙攘攘的人群和鳞次栉比的店铺,曾经世外桃源般安逸自在的古城,现在充满了俗世的繁华和商业气息。临街的店铺中摆放着各色纪念品:木雕、风铃、首饰、T恤、披肩……有的做工精致,有的却明显看出是粗制滥造的产物。但这些种类、样式各不相同的工艺品上,却大都绘制着一些同样类型的奇特图案,如果你问起这些图案是什么意思,店主们会略带神秘地说:“这些不是图案,是东巴文——纳西人自己的文字,是纳西族的祭司‘东巴’用来书写《东巴经》的文字,在过去只有东巴们才认识这种神秘文字。”

在有的店铺里,还有身着纳西族服装的人在现场表演书写东巴文:在黄色的粗纸上,遵照游客的意愿写下一个个字词,然后引得游客争相购买。我问过一个进行这种表演的小伙子,他说他曾在丽江市东巴文化研究院东巴文化保护传承强化训练班进行了3个月的培训,成为一名专职东巴,现在靠书写东巴文为生。

作为一个研究语言文字的学者,眼前的一幕幕让我心里涌起一种说不出的滋味:当一种文字已经完全沦为商品,懂得如何书写它的人只把它作为赚钱工具,从某种意义上说这种文字就已经“死”了。

外界对东巴文的最早关注可以上溯到20世纪初的美籍奥地利植物学家约瑟夫·洛克,他在丽江前后住了大概27年,不仅收获了丽江丰沛的植物资源,也收集了大量的东巴文经书,成了东巴文研究的奠基人。在他之后,中国学者方国瑜、李霖灿、傅懋等,也都对东巴文进行过整理研究。再近期的还有1999年丽江东巴研究院出版了《纳西东巴古籍译注全集》,但此次研究整理的都是半个世纪乃至一个世纪前收集的经书,而当初参与这项工程的10位老东巴在2003年前后已全部离世。现在还有原生态的东巴文化吗?还有生活在民间的东巴吗?还有人在日常生活中使用东巴文吗?带着这些困惑,我和我的学生们走进了横断山脉深处,走进了金沙江边古老的纳西族村落。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。