羌姆石窟

终于找到了藏区腹地佛教造像样式来源的关键证据

卫藏腹地佛教人物造型的独特风格,不可能空降而来

9世纪末,藏传佛教在朗达玛赞普执政时期(公元841—846年),遭遇了有史以来最大的一次灭佛事件:佛教僧侣皆被从寺院驱逐出去,并强迫还俗,甚至被逼迫去狩猎或当屠夫,不从命者全遭杀戮。所有寺院和佛殿都遭封闭,大昭寺、小昭寺和桑耶寺等着名寺院最先陷入劫难,大昭寺甚至成为屠宰场,佛像和佛教经典也都遭到大规模的毁坏。朗达玛的灭佛事件,在藏传佛教史上是一个具有划时代意义的历史事件。后来史家以朗达玛赞普灭佛事件为界,将藏传佛教通史分为两个截然不同的断代史,即“前弘期”和“后弘期”。由于朗达玛赞普灭佛事件,导致西藏佛教经历了百余年的沉寂期,所以“后弘期”大约是从11世纪中叶开始的。

以拉萨为中心,包括西藏南部的山南地区,这片位于西藏腹地的地带被称为“卫藏”。这一地区不仅是西藏,也是藏区政治、宗教、经济、文化的中心;日喀则北部、那曲西部广阔的藏西地区,被叫做阿里地区。阿里地区北界昆仑山,与新疆维吾尔自治区毗邻,南界喜马拉雅山与尼泊尔、印度及印控克什米尔地区接壤;西藏北部,也就是藏北,是指安多地区。藏北和昆仑山北麓的新疆于田、和田与甘肃的敦煌相距较近,因此在西藏佛教的后弘期,藏北成为弘法者进出西藏的必经之路。

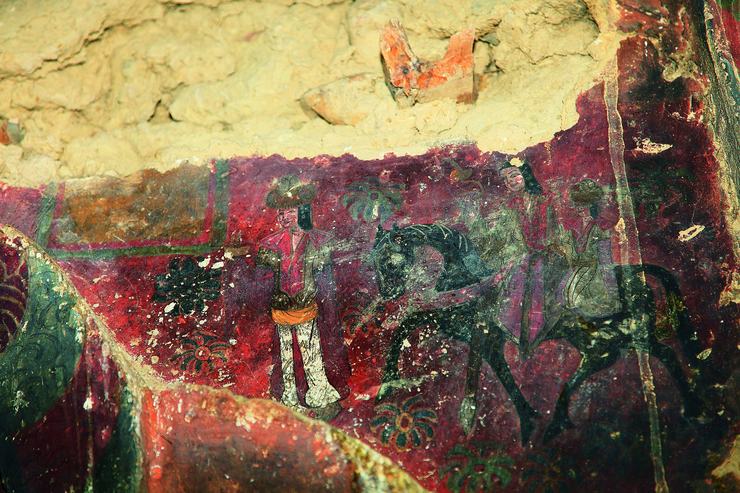

从西藏佛教的后弘期开始,也就是11至12世纪前后,卫藏地区寺院中的彩塑或壁画,佛教人物的造型出现了一种独特的样式,后世将这种样式称为“于阗样式”——佛菩萨身穿如同厚重呢绒般的衣服,衣服上有典型的中亚风格的团花图案。藏南康马县的艾旺寺和夏鲁寺早期的彩塑,以及现已不存的藏南萨玛达乡的姜普寺彩塑、西藏中南部的扎囊县扎塘寺的壁画,都是这样的造像风格。奇怪的是,在这一时期与西藏艺术密切相关的印度波罗艺术中,却找不到这种风格。卫藏地区这种独特的佛教人物造像风格,不可能是空降的,源头来自于哪里,长久以来都是一个谜团。

在西藏艺术研究工作者的不断探索中,终于发现了一点线索:在藏南康马县艾旺寺的壁画题记中,画家说他遵奉了“于阗样式”。于阗是佛教自印度向东翻越帕米尔高原的第一个传播地,是中国最早接受佛教的地方。于阗有很多隐秘的通道与印度相通,比如古代于阗人熟知的一条道路是从于阗经莎车,再翻越昆仑山,就可以到达印度。于阗不仅仅是中国第一个信佛的地方,对于中原来说,于阗更是一个令人神往的地方,因为它被赞誉为“小西天”,是向中原地区源源不断传输佛教思想和经典的神圣之地。因此,在于阗形成了相对独立的佛教绘画样式,具有鲜明的地域特色。“于阗样式”的佛教绘画,在绘画工具、创作方法等方面,都不同于中原佛教绘画。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。