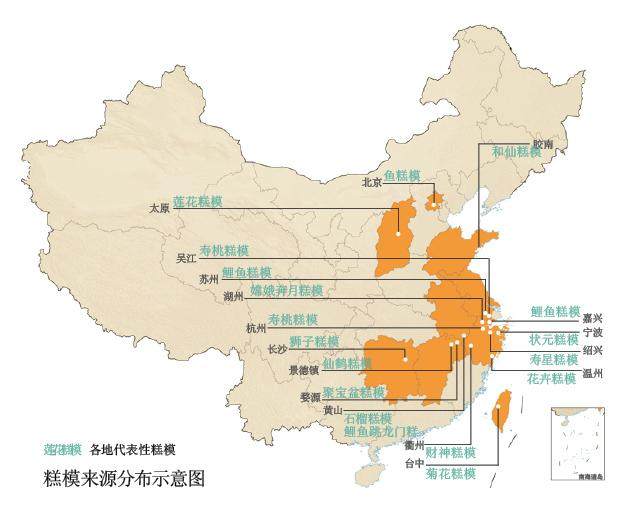

小糕模 大世界

刻在木板上的江南民俗

文章出自:中国国家地理 2012年第03期

鱼米之乡,由稻作衍生的“糕文化”

江南名城嘉兴,素有“鱼米之乡,丝绸之府”之誉。在距今7000多年的马家浜文化遗址发掘中,杭嘉湖平原上沉睡已久的一颗颗稻谷重见天日,这些炭化的米粒如钻石般剔透。马家浜文化之后,这里还繁衍了良渚文化和崧泽文化,其地层中也发掘出土了许多远古时代的稻作遗迹。江南地区的先人凭借智慧和勤劳,将一株株野生稻繁衍成了能够耕种的作物。

稻米是江南百姓餐桌上的主食,也是江南人酿酒的主要原料。然而,最能体现江南滋味的不是米饭和米酒,而是那飘在乡间的糕文化。“方为糕,圆为团,扁为饼,尖为粽”。以讲究“色、香、味、形”俱全的江南百姓,除了以米饭为主食外,还用米粉特制各式小食。糕,本为“餻”,因其由米粉制成,故从米字旁。春秋时期,古人称糕为“饵”或“餈”,如《周礼》有文字记载:“羞笾之实,糗饵粉餈。”东汉经学大师郑玄旁注曰:“今之餈糕”,由此可知“糕”的叫法,至少从汉代就有了。

打年糕在浙江地区由来已久,每到农历年底,农村家家户户都有打年糕、吃年糕的习俗。打年糕一般在两个人之间进行,分为上下手。做上手的在石臼边站稳,身子微弓拉成架势,双手紧握年糕锤长长的木柄;做下手的要半蹲在地、卷起两袖,锤起锤落间需要不断挪动身子,与砸糕的人保持默契。右下图为民国时期浙江衢州地区使用的“福寿”糕模。

自古以来,国都多建在北方,所以王公贵族常食面饼,而少吃米糕。南宋迁都江南,吃糕民俗传入皇室。宋末元初文人周密的《武林旧事》在“市食”一章中共记录各类民间糕点19种:糖糕、蜜糕、栗糕、麦糕、豆糕、花糕、糍糕、雪糕、茯苓糕、小甑糕、蒸糖糕、生糖糕、蜂糖糕、线糕、闲欢糕、乾糕、乳糕、社糕、重阳糕。

大约在30年前,江南农村还可以看到制糕的盛况。逢年过节、婚丧嫁娶,家家户户曾有用米粉做糕的习俗。那种一家人围坐烤炉边吃糕的情景一直伴随着我的童年。直到上世纪90年代,我才开始注意那些似乎并不起眼的东西——糕模,也就是民间制作糕点的模具,俗称糕印、糕板。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。