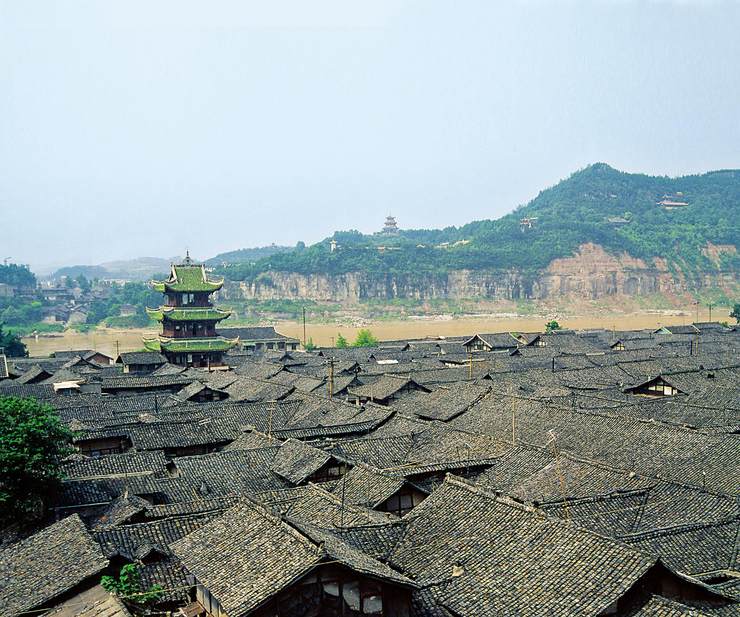

古阆中

千水成垣 天造地设

风水离不开人,没有人文精神,山川就失去了灵气,风水就失去了土壤。人生活在城市中,如果城市的选址营造深受风水思想的影响,那么与生活息息相关的城市内外各种设施的布置安排,就更不能摆脱这种影响了。我们再考察一幅清代道光元年的《阆中治城图》。

古代阆中历来为西南重镇,嘉陵江迂曲于阆中而经其三面,以风水“水法”而论,正形成“大聚结”,呈“千水成垣”和“金城环抱”之势。江水滋润着肥沃的土地,调节其气候,形成良好的生态,古人称其有“丝盐之利,舟楫之便,可以通四方商贾”。优美的自然环境也成就了良好的人文氛围,因此阆中自古以来就是宗教活动和人文胜地。此图采用平、立面相结合的形象绘法,城外山川大势颇有中国传统山水画的笔韵,山秀水曲,端庄绮丽,轻歌曼舞,明堂之中孕育出方正壮阔的阆中城。

阆中城共开四门,北门偏西,南门偏东,东、南、北皆加筑了瓮城,惟西门缺。从地形上看,应该是西墙距河较近,空间局促所至。查史料记载果真如此:图上阆中是唐宋时格局。汉时城址在城西北,后嘉陵江河床变迁,逐渐向东岸侵蚀,到了唐朝,城址只得东移南迁。为改善西门无瓮城的状况,建城者据风水原理作了弥补。这种弥补在地图中得到完整的反映:我们可以见到西门外有阆风亭、览胜山房、石匮阁、王爷庙、镇水旧铁犀、镇水新石犀、新鱼翅等地物。其风水意象契合《阳宅会心集》所言:“城门者,关系一方制民,不可不辨,总要以迎山接水为主。”又言:“如有月城者,则以外门收之;无月城者,则于城外,建一亭或做一阁,以收之。”月城就是瓮城。西门外未建瓮城,便修筑以上亭、庙、阁、房等,从而克服了西门迎山接水之难,人为地取得了风水吉象。风水的选择,不仅抚慰了人们的心理,而且在景观上进一步构成“西津晚渡”、“石匮凌云”等古阆胜景。

城内地物的分布也颇有讲究。全城几何中心位于“中天楼”之处。中国古代“崇方”、“尚中”,所以城中心的确定和安排是城市建设的重中之重。从图上看,“中天楼”位于城中东西南北主干道的交会处,正应风水“天心十道”之喻,乃阆中城正穴。城内街巷,以此为核心四向展开,分别与远山朝对并据为底景,所谓“城中飞阁连危亭,处处轩窗对锦屏”(锦屏山位于嘉陵江南岸,与城对景,为阆中案山)。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。