德国鲁尔的“前世今生”

老工厂也有“春天”

长期以来,各国政府以及地方团体对工业建筑、工业遗址的保护缺乏热情。在他们眼里,工业遗产是一堆钢筋水泥堆砌出来的庞然大物,没有吸引力可言。在城市发展过程中,废弃的工厂总是难逃厄运,在推土机的轰鸣声中,灰飞烟灭。工业遗产,作为文化遗产大家庭中独特的一员,为什么容易被忽视,从而屡遭“不公正待遇”呢?

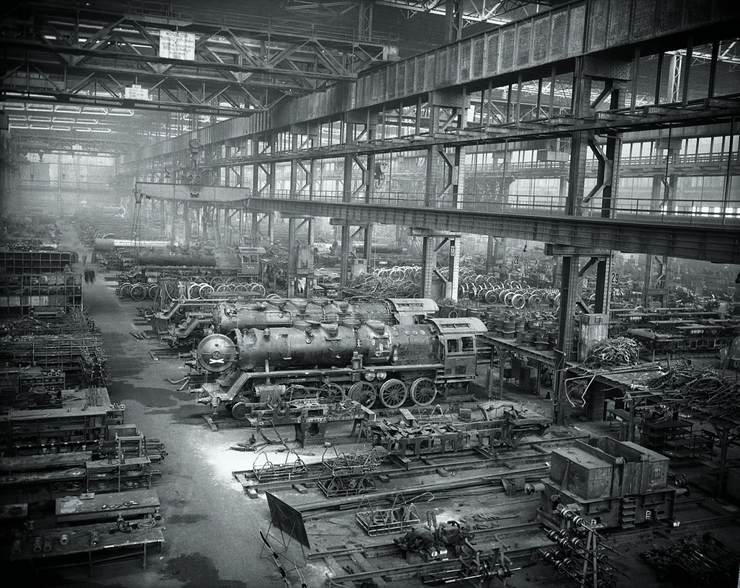

首先,很多文化遗产之所以令我们“怜香惜玉”,是因为它们的“美”打动了我们,而工业遗产偏偏缺乏这种传统的美态。只要有工厂存在,那个地区的景观就被厂房、车间、烟囱和冷却塔等一连串的工业建筑主导支配着。在我们的心目中,这可不是一幅赏心悦目的风景画,到处矗着烟囱的城市不但破坏了我们的审美兴致,更重要的是,这意味着我们变成了工业化的囚鸟,呼吸不到新鲜的空气,闻不到泥土的芬芳,尝不到清水的甘甜。这就是为什么当一个寺庙、教堂甚至公园受到“威胁”时,我们总是不遗余力地高呼“手下留情”。相反,当我们身边的工厂围墙被写上大大的“拆”字时,很多人高兴还来不及,恐怕还要奔走相告:那灰头土脸的厂房终于要在我们眼皮底下消失了。

其次,工业建筑往往都是为了一个生产的目的而设计和建造的。它们也许是钢铁厂、纺织厂、发电厂或者是煤矿,所以厂房布局、空间大小必须符合生产的要求,从而这些建筑的面貌也反映出特定的需求。早期,这成了工业建筑的局限性,当这些工厂“下岗”,我们找不到适合的“岗位”让它们“再就业”。譬如,我们很难把一个发电厂变成购物中心,同样,一个面粉厂也难以改头换面变做写字楼。如何处置这些厂房,最快捷最省钱的方法就是推倒拆毁,然后重建。

随着技术进步和全球化加速,西方国家在过去数十年间开始思考工业遗产的命运。促使这股思潮产生的原因是生产技术的日新月异,落后的生产方式被毫不留情地淘汰和革新,同时,大量的生产流程被转移到发展中国家进行,也是导致旧厂房大量闲置的原因。另一方面,文化遗产的外延不断扩大,从标志性建筑、历史遗址扩展到只要能体现出或历史、或审美、或科学、或精神价值的建筑、遗址,甚至非物质遗产的概念都诞生了。在这样的趋势下,西方国家认识到工业遗产作为工业革命的载体,见证着技术的进步,也是文化遗产的一部分。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。