北京798

从军工厂到艺术区

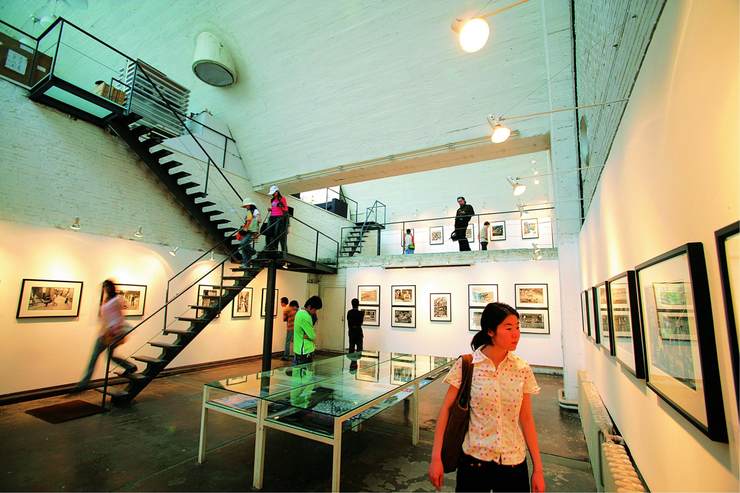

在策划“工业遗产”专题时,798作为一个典型个案被我们“相中”。作为一个工业遗产,798与上海江南造船厂或沈阳铁西区的大型工厂显然不能相提并论,但我们选择它却是基于另一种典型性:从工厂区到艺术区,从工业到后工业,从沉寂到活跃,从保守到创新,从封闭到开放,从低租金到高代价,从纯民间到政府的介入……一切的转变都是在不经意中“转瞬”即成。

798过去是大型国有军工企业,也叫国营北京第三无线电器材厂,此前是718联合厂(即华北无线电器材联合厂)的三分厂,曾在国家建设中发挥过重要的作用。1964年4月718联合厂分家,才有了798厂。自上个世纪90年代,聚集在酒仙桥地区的各电子工厂均大规模转产或停产。经过企业调整,797、798、706等七个工厂合并为七星集团。现在的798艺术区也称大山子艺术区,是对七星集团属下这一区域的统称。

第一次采访是在4月21日,那也是我的第一次798之行。如果不是有熟人指引,要想找到798艺术区可能会多费一些周折。进入艺术区的东门没有什么明显的标志,墙上挂着的牌子上写着“酒仙桥路4号”。

从院门到798艺术区还有一段距离。这一片原是718厂的厂区,路边矗立的宏源公寓和相对成熟的社区环境,暗示着原来的工厂区曾经历过房地产开发时代。再往前行,工厂的面貌逐渐清晰,横七竖八的管道,高耸的烟囱,“文革”时期的标语,身着蓝色工作服的工人,以及不断传来的机器轰鸣声,可以感受到这是一个活生生的工厂;而艺术展览的宣传海报,画廊、工作室的指示标牌,引人注目的雕塑作品,时髦的青年和穿梭往来的外国游客,一切又构成了极强的艺术和时尚氛围。少时记忆中的工厂环境与奇思幻想的艺术构思的组合,让人有种时空交错的感觉。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。