洋浦盐田

阳光与玄武岩的合作

标签: 地质地理 化学地理 工业地理 地图地理 工业基地 历史地理 儋州市

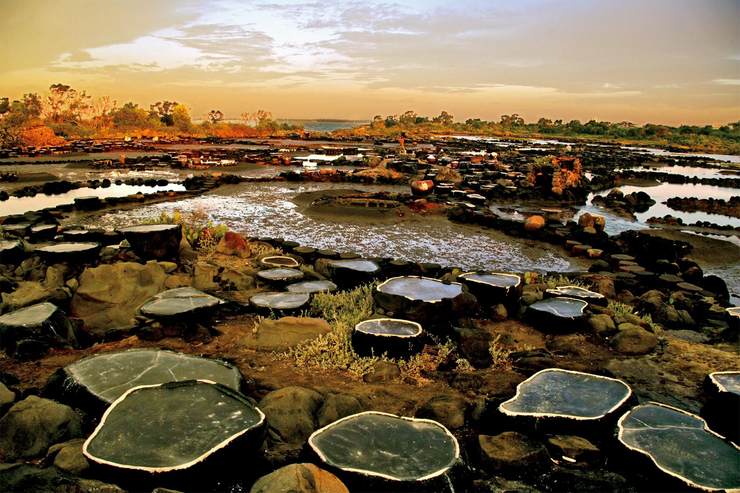

洋浦盐田,朝潮夕钱。”这是海南洋浦半岛上家喻户晓的一句俗话。这句话非常直白地道出了一个事实:洋浦盐田所产之盐,乃海盐。海南洋浦盐田的盐虽然属于海盐,但它的制作过程却并非大家所熟知的煮海为盐,而是充分利用了当地优越的自然条件——充足的阳光与得天独厚的玄武岩,从而形成了独具特色的日光晒盐。洋浦盐田村位于海南省西北部的儋州市,这里三面环海,西临北部湾,南濒新英湾,傍依着国家级保税区洋浦经济开发区。我们的采访,就是从月光下的盐田开始的。

千年不变的制盐工地

这是夏季农历十五的一个黄昏,南中国的天还很亮,虽然太阳已经下山了,但落日的余晖还纠集在又高又蓝的夜空。距离风浪乍起的海面不过几十米远的老汉谭德正弯着腰,站在一小块被当地人称为盐田的黑褐色的地里,用力挥舞手中的木制钉钯,一下接一下地向地面挖去,把脚下那些叫做盐泥的泥土耙得更加松软、细碎。等到海面的月亮有一根竹竿那么高的时候,谭德才的工作终于画上了句号。他扛着钉钯,满意地走到我们身边。就在我们抽烟说话的时候,刚才还小风小浪的大海突然间汹涌澎湃,高高直立的浪头以排山倒海之势扑向海岸,一会儿就把谭德才刚才劳作过的那几块盐田全部淹没在黑暗的海水下面——让每月初一和十五前后几天如期而来的潮汐淹没疏松的盐田,从而使盐田里松软细碎的盐泥都充分吸收海水中的盐分,这是谭德才制盐工作的第一步。这一步的重要意义在于:获得含盐浓度高的泥巴。

“要不了多久,潮水一退下去,盐田里的海水就会全部蒸发,那时候,就该进入第二道工序了。”谭德才年过七旬,一生中的大多数时间,都是在这海滩上的盐田里忙碌。他介绍说,被海水慢慢浸泡过的盐泥,具有很高的含盐量,等到盐泥被太阳晒干之后,他就把它们搬运到旁边的盐池里。盐池是经过特殊加工的,底部铺有细密的茅草箅子,这种箅子既能保证含有盐分的水流到下面,同时又能把泥巴和其他杂质留在上方。也就是说,这是一个土法制作的过滤器。当盐泥铺到一定的厚度——大约15到20厘米时,谭德才就得把盐泥扒出横竖两三道沟槽。随着海水的徐徐注入,盐泥里的盐分就会和着海水渗下去,经过过滤,再流进旁边的储卤槽。

“是不是接下来就可以把卤水搬运到太阳下暴晒了呢?”随行的朋友问。谭德才摇头,“不行,浓度不够还不行的。”谭德才一边说,一边向旁边的灌木丛走去。一会儿工夫,他手里拿着一小段树枝走了过来。“这种东西叫黄鱼茨,用它就可以检验卤水的浓度够不够,可不可以晒盐。”谭德才说,把这种叫黄鱼茨的树枝扔进卤水池,如果黄鱼茨漂浮在水面上,那就说明卤水的浓度够了,可以进入下一道工序:晒盐。夜风很凉,谭德才要回家吃晚饭了。临行前,我们和谭德才约定,明天再来看那些已经薪火相传了几十代人的被盐田村人视为传家宝的神奇之物:盐槽。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。