曾经被误认为“彝族”的侗族

标签: 黔东南南苗族侗族自治州 文化地理 民俗村 古村 历史地理

侗族,1932年生,湖南省怀化市通道侗族自治县人。1950年参加工作,长期在湖南省民族事务委员会和湖南省民族研究所工作,研究员。从1951年开始,几十年来全面参与了湖南全省侗族的民族识别认定工作。参与编撰《侗族文学史》、《侗族通览》、《湖南侗族百年》、《侗族百年实录》等书籍。

我个人的民族认定颇费周折

中国的侗族约有300余万人,集中居住在贵州、湖南、湖北和广西壮族自治区。我1932年出生于湖南省怀化市通道县播阳镇陈团村贾寨。我在小学、中学读书时,只看到汉、满、蒙、回、藏、苗、瑶的称谓,侗族榜上无名。我在小学读书时,汉族同学歧视地喊我为“苗子”。我说:“我不是苗族,我是仲家。”我们不同于苗族,也不同于瑶族,更不同于客家。用侗话讲,我们自称为干或金,称汉族为甲,称苗族为缪,称瑶族为由。我心里对民族界限非常清楚,但用汉语称自己为何民族就不十分清楚了。

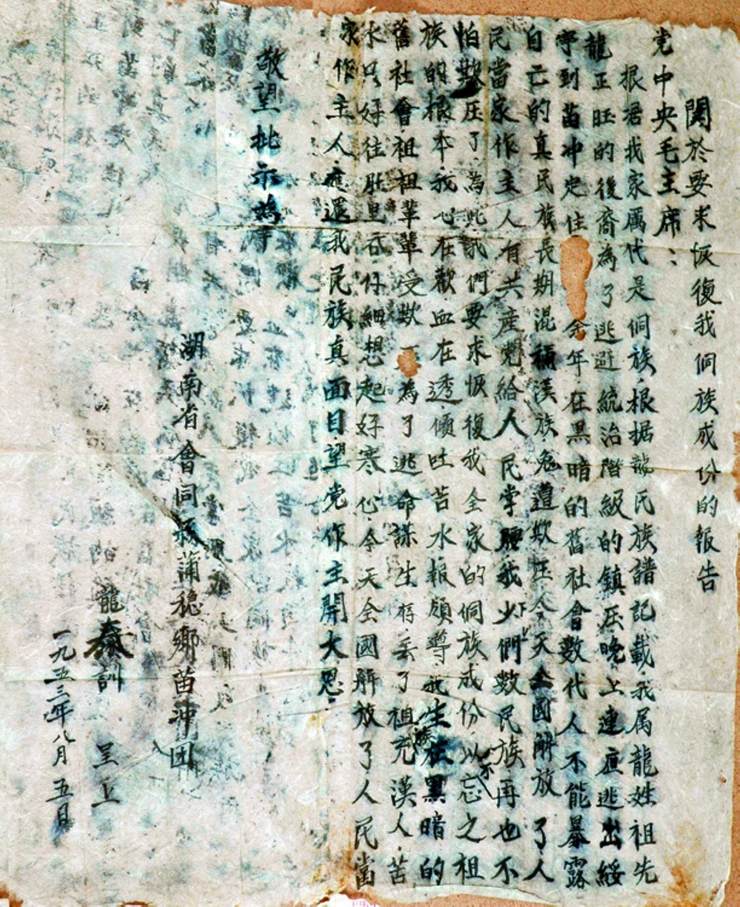

1950年4月,我和同学们参加会同专署兄弟民族干部学校学习,在填写学员登记表时,有民族一栏,不知如何填写。年纪较大的同学说史书上称我们是“蛮夷”或“东夷”,我们可能是夷族吧。于是我们42个同学都在学员登记表民族一栏填为“夷族”。1950年9月,有人说“夷族”的“夷”字有歧视少数民族的意思,现在报纸上写的是“彝族”,改成“彝”字为好。因此,便改成了“彝族”。

1951年12月,我出席在武汉召开的中南军政委员会民族事务委员会扩大会议时,遇见两位代表,他们讲的民族语言,和我讲的民族语言一模一样。他们是广西龙胜县的侗族。这让我很困惑。这件事经层层反映后,很快就有了结果。同是1951年12月,我参加在北京召开的民族事务委员会的会议,会议期间,中共中央统战部部长李维汉同志,安排我与四川的彝族代表、贵州及广西的侗族代表进行对话。对话结果,我与彝族代表对话,一句也没有对上来,与侗族代表对话,完全没有问题。就这样我由彝族改为侗族。我写信将此事告诉我的同学们和通道家乡的干部和群众。他们也陆续由夷族改为侗族。

通道“夷族”和芷江“僮族”原来是侗族

1951年6月22日至10月7日,中央民族访问团访问中南地区,共分三个分团,第三分团访问湖南省。我参加了第三分团的访问工作。在访问晃县、芷江县时,经过调查,确认晃县的主要居民为侗族,但芷江县有一部分人认为自己是僮族。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。