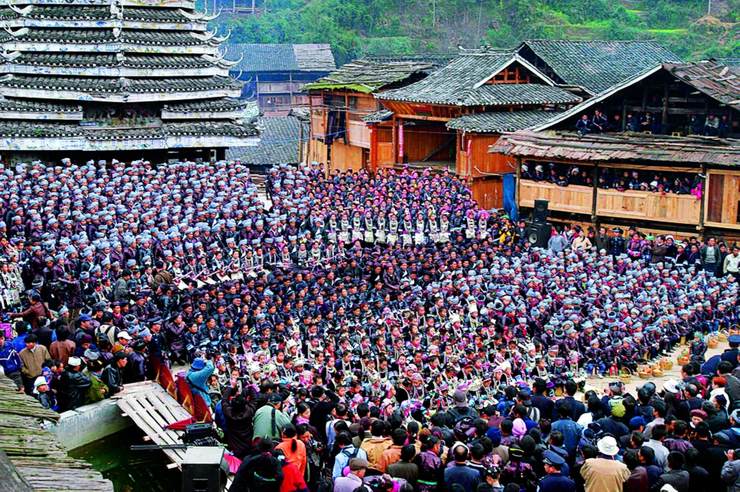

侗族大歌,没落的天籁之音

标签: 黔东南南苗族侗族自治州 文化地理 民俗村 古村 历史地理

凡是到过侗族地区的人都会发现,侗族人的牛圈都建在山上,无人看管,侗族人的粮仓都建在寨外,无需上锁。在侗语中,“锁”这个词是现代汉语借词,侗语本身没有“锁”这个词。1991年春,我和我的研究生吴浩等人在贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德顺乡地青侗寨,路遇几位少妇,她们邀请我们吃晚饭。为了送见面礼,我们顺路到一家小商店去买糖果。左等右等,也不见老板出来卖货。少妇们说:“你们还等什么呀,柜台上不是有糖嘛,一块钱一包,你们要几包就放几块钱在纸盒里。老板可能上山喂牛了,平时我们都是这样买东西的。”在这样一个边远的侗族村寨,居然有这样一个无人看管的“自选商店”。

吃过晚饭,正好寨子里放映露天电影。原来寨子里有一位年轻人说了脏话,经寨子里的老人协会商量,决定让这位年轻人请大家看电影,并在放映前向全寨人公开检讨。趁大家都去看电影的时候,我和吴浩等人到寨子里去串门,一共走了24户人家,其中22户家中无人,但都不锁门,有的连大门都不关。这种民俗,与侗族大歌的长期流传有着十分密切的关系。

西汉着名文学家兼史学家刘向所着《说苑》一书的《善说》篇记载了一首《越人歌》,这是中国文学史上的第一篇翻译文学作品。《越人歌》里记录了楚国国王襄成君登基那天,准备渡过一条小河游玩,大夫庄辛却执意让襄成君穿着绸缎制成的靴子涉水过河,并用《越人歌》典故中鄂君子晰过河时平易近人、与船夫手拉手的故事教化他不要清高孤傲。《越人歌》是古代越人的歌谣,侗族人是古代越人的后裔,所以《越人歌》也是侗族先民的歌,是侗族大歌的先河。可见,侗族大歌的教化习俗由来已久,教化力量十分强大。侗族人将侗族大歌所教化的内容一代代传承下来,大歌就是他们的学校、就是他们的教科书,很多道理他们都是在大歌中学会的。

侗族大歌的主要特点是“一多三无”,多声部、无指挥、无伴奏,无固定曲谱。多声部就是一领众和,独高众低。侗族大歌这种合唱艺术没有指挥,但心心相映的侗族人能演唱得整齐、和谐。“无伴奏音乐”或“无伴奏合唱”都有一个“定音器”,但侗族大歌没有,演唱侗族大歌全凭经验起音。侗族大歌没有固定的曲谱,同样是《蝉歌》,各地、各村寨、各歌队都有他们自己的唱法,因此才有“岩洞大歌”、“三龙大歌”、“肇兴大歌”等一些以地名为标志的侗族大歌种类。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。