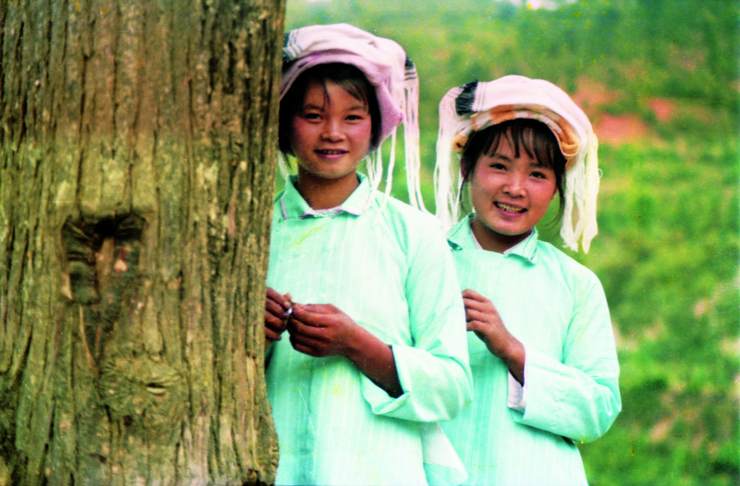

驮娘江畔的壮寨生活

壮族,中国作家协会会员,壮族作家创作促进会会长,广西作家协会副主席,一级作家。曾任文学刊物《三月三》社长兼总编辑,现在广西民族大学艺术学院供职,硕士生导师。曾获第二届、第四届、第五届壮族文学奖;获全国第四届、第七届少数民族文学“骏马奖”等多项奖项。

主要作品有长篇小说《生生长流》、《公务员》、《杀牛坪》,长篇传记《瓦氏夫人》,小说集《南方女族》、《远风俗》等,担任《公务员》等多部电视连续剧的编剧。

我的家乡在广西百色一个叫平用的寨子里。平用,壮语意为“一块平缓的坡地”,是桂滇交界山区一个普通的壮族小寨子。我们壮族给寨子起名似乎比较随意,住在田边平地的多以田垌的名字命名村寨,而山坡上的寨子则冠以山坡的名字。平用寨前的河叫驮娘江,是右江的支流,江不大但名字很有意思。它得名于一则壮族民间故事:在一个大旱之年,一个壮族后生背驮着母亲逃荒寻水,在找到驮娘江的源头驮娘泉时,母亲却渴死在儿子的背上。

驮娘江是一条名副其实的壮族河流。它源自云南省文山壮族苗族自治州广南县与丘北县交界的大山里,进入广西后从西南方缓缓流来,在平用寨前拐了个急弯,然后掉头转向东南,一泻千里,汇入右江。在我们平用,驮娘江的流向形成了独特的地理方位,江的下游即是日出的方向,而日落处则是江的上游。这个依山傍水的壮族小山寨,就像一颗散落的星星,深嵌在云贵高原南缘一个小小的皱褶里。

其实,平用并不是我们家的祖居之地。壮族是一个稻作民族,喜欢傍水而居,是因为平用平缓的土地和驮娘江吸引了我的父亲,使他毅然决然地离开住了几代人的山里老家。从我学会讲话开始,我就逐渐注意到,我的父母亲以及哥哥姐姐们,他们说话的语调和寨上人是有很大差异的。很多年后我才晓得,我们壮族支系繁杂,语言千差万别。大体上,说话有送气声的属于南部方言,没有送气声的属于北部方言。因此,我们寨子甚至包括桂滇边界一带,基本上属于北壮。南壮和北壮大致以右江和邕江为界,可谓南北分明。

壮家男子的生活四部曲,

独木舟、围捕、水车和稻田

壮民族聚居在北回归线一带,属于典型的亚热带气候,阳光充足,雨量丰沛。壮族人是人类最早种植水稻的民族之一,他们无论迁徙到哪里,都离不开种植水稻。我们家在寨上安顿下来后,父亲便开始四处找地垦荒造田,实施他的水稻种植计划。因为是后来者,那些靠近水源且便于开垦的荒地早已被别人占据。父亲只好到一些远离村子的地方,一分一分地挖,一厘一厘地造。然而,立足未稳又遇上荒年,加上我们家人口众多,新开垦的田地太少,口粮不足成了家里面临的最棘手的问题。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。