壮族 我的第一个文化样本

作家,原名田代琳,汉族,1966年3月出生,广西民族大学驻校作家。获首届鲁迅文学奖中篇小说奖、中华文学基金会第十届庄重文学奖。主要作品有长篇小说《后悔录》、《耳光响亮》;中短篇小说集《没有语言的生活》、《我们的父亲》等。小说《耳光响亮》、《我们的父亲》和《没有语言的生活》分别被改编为同名20集电视连续剧,统称为“后家庭伦理剧三部曲”。

我们老田家的人是从外省迁徙到广西的汉族,已经过来好几代人了。因为是外来民族,所以住在高高的山上。山上立着二十多间歪歪斜斜的房子,生活着百来口人,养育着百来头(只)牲畜。我出生的时候这个地方叫谷里生产队,现在叫谷里屯。它坐落在桂西北天峨县境内,方圆五里全是汉人。

大约7岁那年,父亲指着遥远的山下对我讲:“那是你寄爷家。”我顺着他的指头瞄准,前方群山茫茫,云雾缭绕,布柳河的波光在谷底时隐时现。从此,我知道了向阳镇平腊村桂花屯,那里住着我的罗姓寄爷。所谓寄爷,就是寄父,相当于城市里的干爹。由于我小时候体弱多病,父亲就把一碗盖着我布帽的大米放在神龛上,为我找寄爷,以确保我能健康地存活。自从这碗大米放在神龛上之后,第一个踏进我家的辈份合适的非本姓男士,都是我寄爷的候选,前提是他愿意揭下碗上那顶帽子。一个蝉声高唱、酷热难耐的午后,途经本村的壮族人罗氏因为口渴,走进我家找水喝,没想到却喝上了我父亲熬出的苞谷酒,于是,顺手就把那顶帽子给揭了。

壮族是一个族群意识极强的民族

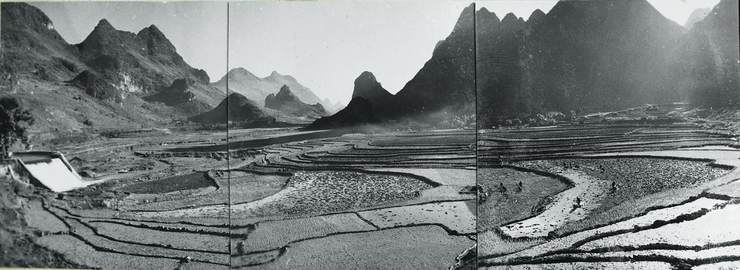

向阳镇大都居住着壮族,而地处布柳河流域的桂花屯,更是百分之百的壮族村落。在我“芝麻开花节节高”的日子里,曾多次跟随父母到寄爷家去吃满月酒、过鬼节、参加寄姐的婚礼因而有了许多新奇的发现。首先,我发现这里门前门后全是稻田,一丘连着一丘,一直绵延到河边,简直可以用“一望无际”来形容。当时,农村的富裕程度往往是以稻田的多少来衡量的。稻田越多就越能多打粮食,粮食越多就越能多养牲畜,牲畜越多就越能卖钱,钱越多家庭就越殷实。一颗童心被宽广的稻田震撼,以至于多年以后,当我在收音机里听到“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”的歌声时,脑海里瞬间就浮现出桂花屯的画面。立在田间的房子都是砖瓦结构,又大又整齐。水渠里的水哗啦啦地流淌,晚上还能发电。这样的景象在今天看来波澜不惊,可在上个世纪70年代初期的边疆农村,却足以令一位没见过世面的小孩呼吸急促。我在这里第一次看到电灯,第一次感受到出生地的落后。

其次,我发现他们家家都有织布机。他们身上穿的,大都是手工织的土布,看上去没有机织的时尚,但与当时灰扑扑的汉族服装形成了鲜明对比。土布经过棒槌捶打、蓝靛浸染之后再做成服装,穿在身上既蓝又亮,还很挺括。女人们的衣襟、袖口和裤脚处,大都绣着细碎的红花和流畅的线条。她们布鞋的鞋头红花朵朵,走起路来就像沿途栽花。尽管我不适应他们的服装,却惊异于他们的制造。我以为只有城市里的铁机器才能织出布来,却不晓得我的寄娘、寄姐都能从木机器上织出布匹。她们拉动织布机,把梭子在棉线中穿来荡去,仿佛电影里的工人,课本里歌颂的劳动者。她们在地里种出棉花,把棉花纺成线,把线织成布,把布缝成衣服。每个壮族妇女,都能单独完成这一过程。而这门手艺,正是土着民族的标志。他们在这块土地上生活得很有些年头了,不管城里有没有纺织厂,也不管供销社里有没有布卖,反正他们自己能织出布来,以保证冬天不冷,节日里能换新装。当布匹富余的时候,寄娘会送些给我母亲。于是,我们一家人的身上,偶尔也会穿上土布剪裁而成的唐装。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。