海南岛

下南洋的“中转站”

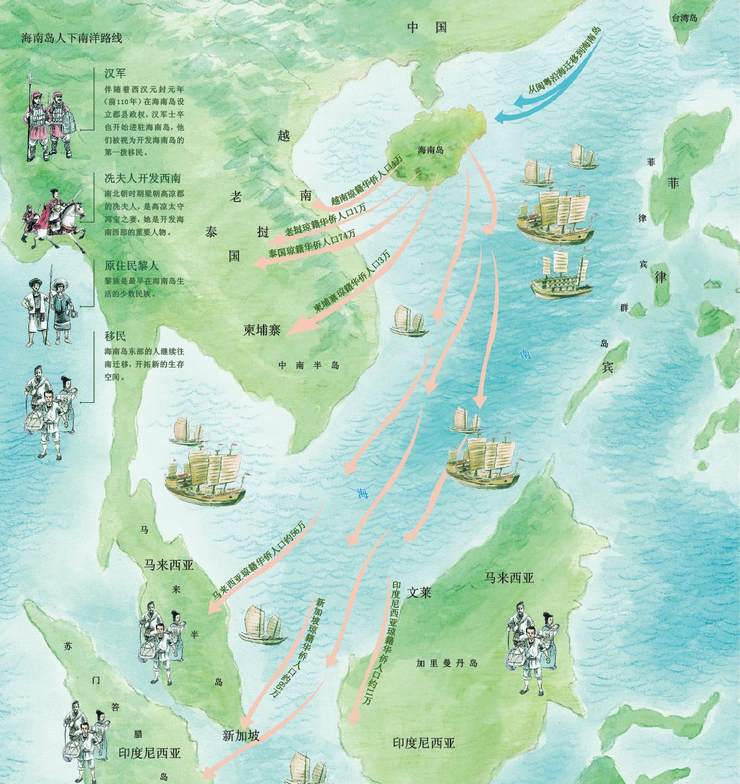

历史上的下南洋,通常是因为生活所迫,写于清雍正二年(1724年)的《论南洋事宜书》说:“闽广人稠地稀,田园不足以耕,望海谋生者十居五六。”所以从古至今,下南洋一直是广东、福建和海南这些沿海地区最为常见的。而在海南,形成规模和移民高潮的情形却要比广东和福建晚很多。自清代以来,海南人抛弃家园,背井离乡,纷下南洋。专家研究表明,这些闯南洋的人群,基本上是早期从福建和广东沿海迁徙而来,而且又都是居住在海南岛东部的移民。在南洋的岛东人达200多万,可以和福建人、广东人、潮州人媲美,岛东的文昌、琼海一带,几乎户户有华侨。

下南洋是海南人的二次移民

远离政治中心的海南,是海上丝绸之路的重要起点,也是古代贸易最具吸引力的地方之一,物产名贵丰饶。移民到这里的沿海居民,为什么还要冒着风险继续往更远的地方迁徙呢?下南洋的海南人,为什么又都集中在海南东部沿海地区?要回答这些问题,首先还是要回顾一下海南岛移民路线、人口分布和经济发展情况。

海南岛自古以来就是一个移民岛,是多民族的聚居区,以黎族和汉族为主,古称“夷蛮”之地,历代统治者也视之为“海外”。黎族人在岛上生活一千多年之后,汉人因经商贸易、远避战祸、流谪官吏、戍边兵丁而逐代移居海南。在隋朝冼夫人的统领到达海南以前,海南岛的东部还是相对沉寂,日后着名的侨乡文昌、琼海和万宁还是人烟稀少。冼夫人是南北朝时期高凉郡(今广东阳江市)人,梁朝高凉太守冯宝之妻,她是海南西部开疆拓土历史上不可绕过的人物。她“世为南越首领,跨据山峒,部落十万余家”,对徙居琼州海峡两岸的俚人有很大感召力。公元534—545年间,海南与雷州半岛就有“千余侗俚人归附”,上十万的人口云集海南,加上冼氏家族受赐隋皇朝,率兵南下海南平定割据势力叛乱,带来相当数量的俚人兵马渡海作战,冯家军在某种意义上也成为一支移民大军,促进了海南西南部的较早开发。

唐末至五代十国时期以来,中原兵祸不断,海南虽地处偏僻,但不愧为避乱的世外桃源。所以,中原人士为躲避纷乱时世,纷纷南渡至海南。这时期的移民主要聚集在西部儋州、昌江和西北部琼山一带。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。