西部半干旱区

落寞的昌感平原

文章出自:中国国家地理 2013年第02期

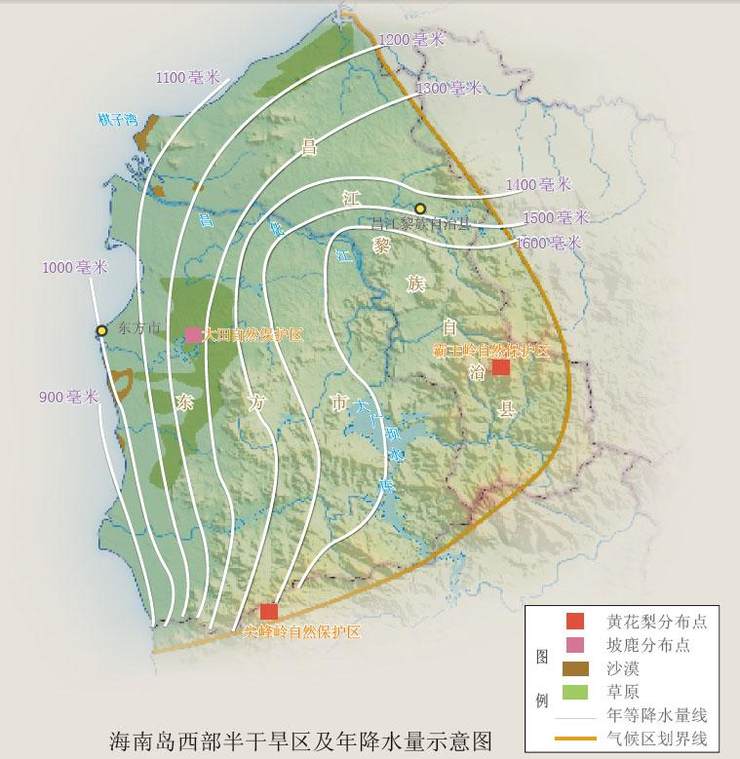

西汉武帝元封元年(公元前110年),朝廷在海南岛置儋耳郡,管辖海岛西部,在今东方、昌江境内分别设立九龙县、至来县。后来,九龙改名感恩(治所在今东方市感城镇),至来改名昌江。昌化江中下游地区冲积形成了开阔的平原、台地,主要覆盖昌江黎族自治县和东方市。后来,这块平原被称为“昌感平原”。据《海南岛自然地理》一书统计,这一带年降水量约800—1600毫米,蒸发量却高达2500毫米,干燥度为1.3—1.96。为此,地理学者将今天昌江黎族自治县、东方市所在的地域划为“西部半干旱气候区”。

一方水土孕一方风物。《汉书》云:“二郡在大海中,崖岸之边产珍珠,故曰珠崖。”也就是说,汉武帝很可能是为获取珍珠而在海南置郡建县的。至少从那时起,内地垦民、商人大量迁入岛西。名声大噪的黄花梨本名“降香黄檀”,在海南岛东西部均有出产,但二者品质悬殊:东部地区雨水丰沛,树木生长快,材质稀疏;西部地区温热干燥,树木生长慢,花纹细腻。明清以降,朝廷命人大肆砍伐岛西的黄花梨。至晚清时期,野生黄花梨濒临灭绝。

因为气候干旱、土层多为沙质,昌感平原生态环境极为脆弱,但历代移民在此进行了大规模垦荒。日积月累,大片稻田、茶树、橡胶林代替了原生植被。在人类活动影响下,丛丛森林退化为稀树草原,局部地带甚至出现了沙漠。千百年来,昌感平原不断地被开发,资源枯竭后被抛弃,当新的奇珍出现后,它再度被开发,然后又被抛弃然而,这块土地的载力是有限的。于是,曾经船帆林立的港口,因为土地沙化而淤积;曾经草木葱茏的宝地,不断地遭受旱灾袭击。干旱缺水、植物匮乏、土壤退化等因素,促使西部居民不断地向湿润的东部和南部迁徙。

当北部、东部、南部如火如荼地开展旅游、招商时,西部的昌江、东方显得十分落寞。在海南岛新一轮的开发热潮中,历史上的重要粮仓——昌感平原不幸被“边缘化”了。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。