中国早期文明的盐语

3000年前,一个名叫廪君的巴族首领率领族人从湖北长阳出发,向今湘渝鄂交界的武陵山区行进,离开长江干流进入支流腹地,烟瘴弥漫,山道崎岖,也许连部族的成员都不明白,他们的首领将带他们去向何方?不知道走了多久,人迹罕至的岭谷突然出现了一个美丽的部落,守着盐泉和渔猎,怡然生活。部落首领号称盐水女神,面对英猛年轻的廪君,她顿生爱意,“此地鱼盐共出,地广富饶,愿与君共有”。柔情的强诱,廪君不得不暂且滞留,于是,女神每晚与廪君共度良宵,白天化作飞虫,遮天蔽日,阻挡巴人前行。廪君一直找不到对付盐水女神的办法,天地晦冥之中,部下最好的弓箭手根本找不到女神的目标。最后,温榻之上廪君以一缕青丝相赠,女神深爱而将之佩带,没想到爱的信物竟成了致命的目标,一箭穿心,千古情殇。女神因爱而死,廪君绝情而生。继续前行的巴人到达什么地方,史书已无记载,可巴人后裔土家族的分布明显勾画出他们迁徙的轨迹,从起点湖北长阳一直向西,止于重庆彭水苗族土家族自治县,而彭水郁山正好拥有这一区域最大的盐泉。可以遥想,也许廪君的执着西迁就是为了寻找和占有宝贵的盐矿资源,作为巴人立国重要的财富之源。今天,当我看到重重叠叠合围的土家摆手舞时,就仿佛看到当年拓荒的巴人祖先,在清江流域筚路蓝缕地行进。

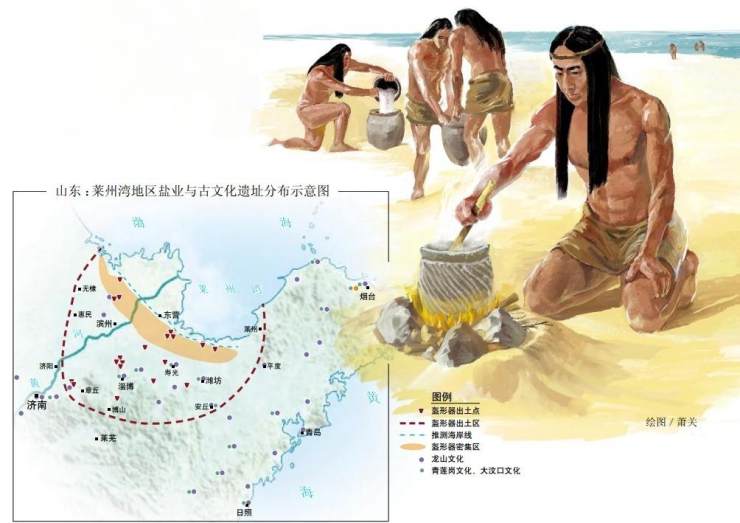

这段源于《后汉书·南蛮西南夷列传》的记载,为我们提供了一幅远古时期巴人逐盐的图语。事实上,过去在探讨人类早期聚落与文明起源时,主要关注温和的气候、宽阔的冲积平原或河流阶地、充足的食物来源等因素,极少考虑盐的重要性。近年来,随着考古工作的深入,盐与早期文明的面纱正逐步揭开。

三峡中坝:五千年无字史书的精彩“盐说”

我第一次随中美盐业考察队到长江三峡内的忠县考察时,还没有把这里与盐联系起来。记得从县城到中坝考古工地之间,突兀地矗立着一座高大的汉阙,无人知道它的来历,古称“无名阙”。荒野之间颇为气派的遗存,似乎预示着一种繁华的尘落。果不其然,距此不远就是驰名中外的中坝遗址。这座占地仅8000平方米的遗址,埋藏着从新石器时代晚期到近代的文化层,堆积之厚,层次之多,文物之丰,延续之久,古今中外罕见,堪称“5000年无字史书”。中国着名考古学家、中国历史博物馆馆长俞伟超先生曾按捺不住内心的兴奋之情说:“谁能解开这个遗址的秘密,谁就可以作院士。”

中坝遗址之谜集中在大量出土的尖底杯和花边口圜底罐上,尖底杯是一种状若羊角的尖底陶器。花边口圜底罐上是一种口沿捺压呈波浪状的鼓腹陶器,器表布满绳纹。从器形看,这两种陶器均头重足轻,不便作为日常生活用具,而且巨量的堆积也说明了这一点。它们更像是专门烧制的生产器具。结合忠县古代的盐卤资源十分丰富的记载,专家们认定这是一处专门制盐的古遗址。中美联合盐业考古队队长、北京大学考古文博学院李水城教授研究认为,中坝遗址的制盐遗迹包括储卤涂泥圆坑、长方形涂泥蓄卤槽池、作坊、盐灶等。在新石器时代晚期,制盐陶器用的是夹粗砂红褐陶花边口尖底缸;青铜时代改用尖底杯制盐;青铜时代晚期到铁器时代早期,演变为花边口圜底罐。具体如何用陶器制盐,专家们的意见还不一致。美国亚拉巴马大学的盐业考古专家巴盐教授介绍了非洲、日本、德国和美国印第安人的早期制盐技术。如在非洲尼日尔的曼加地区,妇女们将地表的盐土收集起来,积累成堆,然后将它们放入过滤器过滤出盐水。之后,她们在修好的炉灶内垂直放入长条锥状的黏土支座,再在支座上放置黏土制成的小罐,将过滤出的盐水倒进小罐内,经过一段时间的煎煮,取出陶罐,打碎,取出结晶的盐块。中坝遗址的制盐工艺还有待继续研究,国外的考古发现为我们的研究提供了大量借鉴和想象的空间,但中坝作为制盐遗址是无疑的。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。