青州秘史

埋在地下的万丈佛光

1996年,山东省青州市一所学校的工地上,惊现二十世纪最激动人心的考古发掘之一——青州龙兴寺窖藏造像。考古学者认为,这批造像内容、造型等方面有明显的地域特色,应被划为一个独立的造像类型——青州风格。佛经记载,释迦牟尼曾在菩提树下思索,最终大彻大悟,体态呈思惟之相的“思惟菩萨像”表现的就是这段故事。刚出土时,这尊造像头部缺失,工作人员一年后才在库房中找到了它。经过清理,残留的贴金彩绘熠熠生辉,菩萨脸上的微笑神秘而纯真,仿佛在冥想中悟出了佛的真谛。

去青州之前,我特意爬了一次泰山。站在海拔1533米的玉皇顶,我极目东望,看到的是一片生机勃勃的青色大地。我相信,多年前的某个春天,同样的地点,大禹眼前见到的也应该是同一种青色。山风阵阵,松涛过耳。那一刹那,我对“岱宗夫如何,齐鲁青未了”有了新的理解。

海岱古都,历尽磨难真佛在

古代青州地区(秦汉至明初)主要包括今山东省中部、东部地区,因位于泰山和大海之间,又被称为“海岱地区”。大约从一千六百年前起,青州一带就是佛教传播的重镇。到南北朝时期,青州已有上千座佛寺,声名最显赫的是南阳寺。到北齐时,寺内佛殿密集,宝塔耸立。当时的《临淮王像碑》描述说:“南阳寺者,乃正东之甲寺也。”南阳寺后来改名龙兴寺,到金代因战火变成废墟。硝烟散尽后,青州人又在市南郊区的一处山坳里重建了一座新龙兴寺。当千年古刹化为灰烬后,一座仰卧于青州大地上的山体巨佛逐渐露出了神秘面纱:站在驼山望佛台向东南望去,迷人的释迦佛正仰望着天空。如将照片逆时针旋转九十度,巨大的佛陀形象看起来更加逼真。

古代青州地区(秦汉至明初)主要包括今山东省中部、东部地区,因位于泰山和大海之间,又被称为“海岱地区”。大约从一千六百年前起,青州一带就是佛教传播的重镇。到南北朝时期,青州已有上千座佛寺,声名最显赫的是南阳寺。到北齐时,寺内佛殿密集,宝塔耸立。当时的《临淮王像碑》描述说:“南阳寺者,乃正东之甲寺也。”南阳寺后来改名龙兴寺,到金代因战火变成废墟。硝烟散尽后,青州人又在市南郊区的一处山坳里重建了一座新龙兴寺。当千年古刹化为灰烬后,一座仰卧于青州大地上的山体巨佛逐渐露出了神秘面纱:站在驼山望佛台向东南望去,迷人的释迦佛正仰望着天空。如将照片逆时针旋转九十度,巨大的佛陀形象看起来更加逼真。

眼底的千里峰峦,仿佛组成了一朵朵青莲。佛典说,释迦牟尼有三十二相,其一就是“佛眼绀青,如青莲花”。佛有青眼,地有青州——难道这片土地注定要与佛结下不解之缘?

巨佛现身,徐徐揭开海岱佛都的面纱

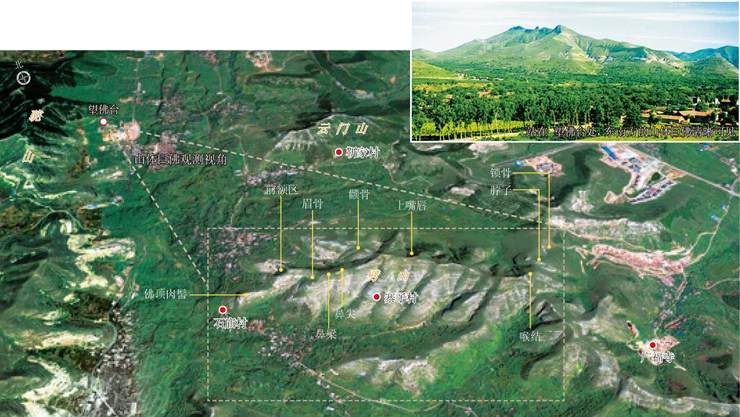

驼山望佛台与山体巨佛位置关系图

在青州驼山山腰的望佛台上,一座巨型的山体仰面巨佛让我瞠目结舌。但是随行的青州市博物馆工作人员告诉我,眼前这奇妙的景色,竟在人们眼皮底下隐藏、沉默了千百年。直到上世纪90年代,才有人偶然发现它的存在。这是位于驼山东面,一尊由9座山峰连绵组成的巨佛——它仰面朝天,双唇微张,发髻、眼窝、颧骨、鼻梁、人中、上下嘴唇、下颌,乃至喉结,都清晰可辨。

失落的宗教圣地

除了龙兴寺,青州西南郊的驼山也曾是一处佛教圣地。公元七零二年的文献记载说:“谨施净材于驼山寺造石佛像。”可惜,驼山中的寺庙早已荡然无存,只留下了六百多尊石窟造像。驼山,因形似驼峰而得名,附近盛产的大青石适合凿刻石窟、佛像。在驼山山腰,古人修建了一座望佛台,但后人常常不知其意何为。直到二十世纪九十年代初,一位写生的画家在这里望见了山对面的那尊“仰面巨佛”。这座依山势走向而修凿的佛像长两千五百余米,佛陀的额、鼻、嘴、颔等部位比例适当,眉、眼、颧骨清晰可辨;随着视角转换,巨佛的双唇会呈现或开或闭的奇景。经过考证,专家认为:“巨佛是在人面形山体景观基础上,经人工修凿而成的文化遗存。”巨佛附近有一座劈山,历史上曾有多座古寺 。右页图为库房内的龙兴寺造像,墙边站立的十余尊为“曹衣出水”式造像。(资料提供/青州市博物馆)

除了龙兴寺,青州西南郊的驼山也曾是一处佛教圣地。公元七零二年的文献记载说:“谨施净材于驼山寺造石佛像。”可惜,驼山中的寺庙早已荡然无存,只留下了六百多尊石窟造像。驼山,因形似驼峰而得名,附近盛产的大青石适合凿刻石窟、佛像。在驼山山腰,古人修建了一座望佛台,但后人常常不知其意何为。直到二十世纪九十年代初,一位写生的画家在这里望见了山对面的那尊“仰面巨佛”。这座依山势走向而修凿的佛像长两千五百余米,佛陀的额、鼻、嘴、颔等部位比例适当,眉、眼、颧骨清晰可辨;随着视角转换,巨佛的双唇会呈现或开或闭的奇景。经过考证,专家认为:“巨佛是在人面形山体景观基础上,经人工修凿而成的文化遗存。”巨佛附近有一座劈山,历史上曾有多座古寺 。右页图为库房内的龙兴寺造像,墙边站立的十余尊为“曹衣出水”式造像。(资料提供/青州市博物馆)

我甚至能够看到它瘦削的脸颊和嘴角边的皱纹。随着爬山的脚步,我的视角不断发生变化,这座巨佛的双唇不时开合,仿佛正对芸芸众生传授着妙义大法。这是我第一次见到如此绝妙的景象。那一刻,任何一位观者在场都会产生匍匐膜拜的冲动。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。