二千料海船是郑和船队的主力

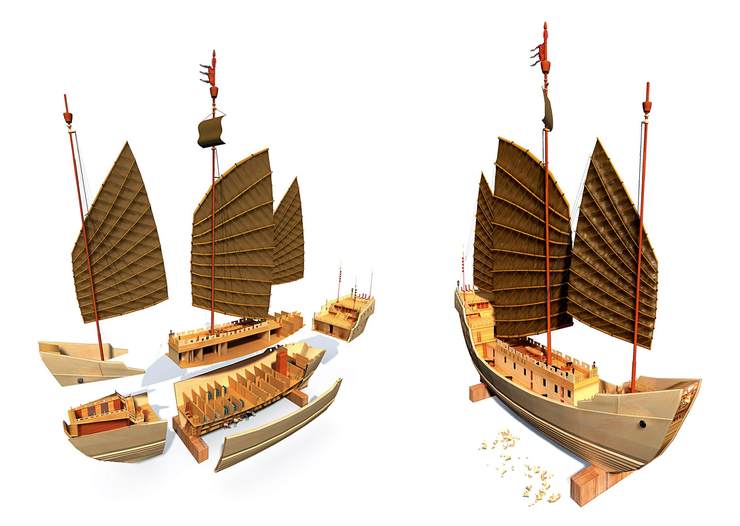

现复原的郑和二千料海船为福船型,外形为小方首,宽平艉,有虚梢,两头翘。建筑形式属楼船,高艉楼阶台式3层,长舯楼1层,短艏楼开式2层。全船设上甲板(即主甲板)、下甲板和底平台三层纵向平台。自艏向艉设17道横隔壁,构成明代木帆船的典型横式结构,并分割成各种工作、生活、储藏舱室,充分显示我国古代在造船技术上所创造的水密横隔壁的结构特征。

由于大号宝船体量巨大,甚至超过明故宫的太和殿,故有学者认为其系御用宝船,只在南京水域航泊或做短途巡游,不出海。而郑和下西洋的主力船型为二千料和一千五百料海船。其船长约15—20丈(40—60米左右),在下西洋航行中分别执行宝船、指挥船、战船和座船等使命。其依据是1936年于南京下关静海寺墙壁间发现的碑记。碑已残缺不全,但有“永乐三年,将领官军乘驾二千料海船,并八橹船”;“永乐七年,将领官军乘驾一千五百料海船,并八橹船”的记载。这种船型在明末清初时曾作为去琉球的册封舟。因为受皇命执行册封任务,也被传称为宝船。

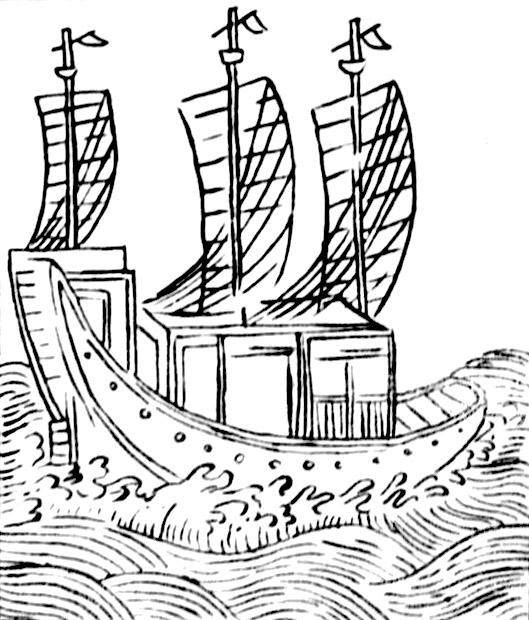

《天妃经》卷首图所显示的郑和下西洋船队雄姿和《武备志》“郑和海图”中记载的船型当是郑和下西洋的主要船型,但均不是九桅大号宝船,而是六桅二千料海船或更小的海船。按说大号宝船既巨大,又重要,理应充当画中“主角”。不被描绘,只能是因为它并未出海,不是郑和下西洋船队中的船型。

刻于永乐十八年(1420年),全称《太上说天妃救苦灵应经》,是参加第五次下西洋的僧人胜慧在临终时,命弟子用他所遗留的资财发愿刻印的。其插图描绘了郑和船队在海上航行、海神天妃护佑的情形。画中郑和船队图像计五列,每列五艘,船型、尺度基本相同,与《龙江船厂志》上所附该厂曾建造的早期4桅海船形制基本相合。这也是现在复制二千料海船的一个重要依据。

按郑和船队每次出行27000人计,二千料海船每船为400人,平均50艘约载2万人,其他百余艘为较小型的八橹船,每船约50余人,也需配6千—7千余人,则大体与27800人的历史记载相符。

但大号宝船确实存在也是不容置疑的事实。南京静海寺残碑所记内容多属前三次下西洋史实,也有可能立碑时大号御用宝船尚未建造。另马欢随航后所撰的《瀛涯胜览》是最早明确记载宝船有大者及其尺度的文献。通晓阿拉伯语的马欢以通译番书的身份先后参加了 第四、六、七次远航,他的记述可能是对第四次下西洋的描述,故大号宝船长44.4丈的记载也应是可信的。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。