丹江:在重负中前行

文章出自:中国国家地理 2005年第03期 作者: 李桃园 王红星

作为长江、黄河流域古代文化相互交流、碰撞的重要前沿地带,丹江口库区存在着许多历史之谜。在湖北库区段的青龙泉等遗址,发现下层仰韶文化、中层屈家岭文化、上层石家河文化叠压在一起,说明代表黄河流域的仰韶文化曾一度占据此地。随后,在长江流域发展起来的屈家岭文化取代仰韶文化,成为这里的主宰。

在经历了较为发达的屈家岭文化和石家河文化后,不知为何,江汉地区的文明出现了暂时的中断。而此时的黄河中游地区,中原龙山文化突然勃兴,诞生了中国历史上第一个王朝——夏。从河南淅川下王岗以及湖北等地发现的二里头文化遗存,使我们知道黄河中游地区有一支文化以极快的速度南下,经南阳盆地、今丹江口库区,沿着江汉平原北缘,直达宜都、宜昌一线。这正与古史传说中的“禹征三苗”不谋而合。长江中游地区文明进程的落伍,是否与此有关?

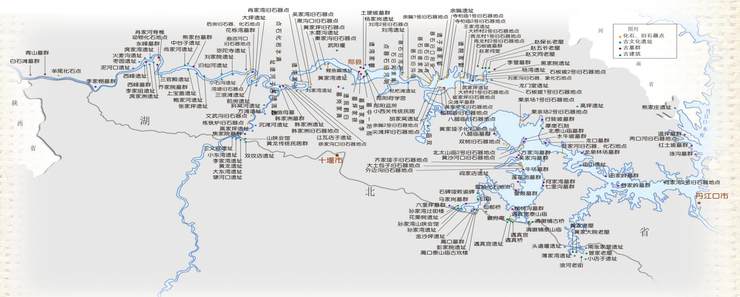

在南水北调中线工程竣工后,丹江口水库蓄水位将从现在的157米提高到170米,淹没区涉及到湖北省的丹江口市(含武当山特区)、郧县、郧西县、张湾区。根据最新调查、复核确认,这四个市、区、县共有文物点241处,其中地下210处、地上31处。受淹没的文物点中有世界文化遗产--—武当山古建筑群之一的遇真宫建筑群,以及国家级文物保护单位学堂梁子遗址,另有省级文物保护单位6处、市县级文物保护单位48处。

这些因工程影响的文物点分从文物点中间穿过、从文物点边缘穿过以及对文物点有影响三种情况,并均按其重要性和保存情况进行价值评估,然后采取相应的保护或挖掘计划。对地面文物建筑保护按搬迁保护、构件拆迁、登记存档三种方式进行。地下遗址和墓地则划分为四类进行发掘和保护。一类是发掘面积占遗存总面积的30%,或绝对发掘面积在1万至1.5万平方米以内;二类是发掘面积占遗存总面积的15%-30%,或绝对发掘面积在5千至1万平方米以内;三类遗址的发掘面积占总埋藏面积的8%-15%,或绝对发掘面积在3千至5千平方米以内;四类遗址指那些保存状况极差,文化堆积及出土物基本无存,规模、结构和布局的原状均无法了解的文物点,只进行登记建档即可。

历史上的难解之谜可谓环环相扣。商人南侵的遗迹在这里并不多见,但周人在分封了汉阳诸姬后步步为营,逐步开发了长江流域。通过考古可以证实,丹江口库区汉唐文化均比较发达。郧县老城关汉墓群的发现及以前挖掘的唐代李泰皇室家族墓地,说明此处在汉唐时与西安的交通很便捷。因为离中原近,宋代以前丹江地区的发展,并不亚于现在的武汉。然而自宋以后中国政治中心东移开封,南移杭州、南京,及再移北京,丹江地区因与政治中心日渐疏远而开始落后,汉江和丹江的交通南北东西作用,也没有以前那么重要了。

作为文明融通的重要地点,考古挖掘自然会有重大收获。1994年-1997年,长江水利委员会在河南、湖北两省文物部门的配合下,对淹没区进行文物调查,确认需要保护的文物164处。2004年2月,湖北省文物局又进行了一次补充调查,该年10月进行再次核查,确定丹江口水库淹没区湖北部分受影响的文物点有241处。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。