中线干渠:穿越文明样带

文章出自:中国国家地理 2005年第03期 作者: 姜柏国 刘保山 贾金标 徐光冀 潘伟斌

标签: 磁县 木里藏族自治县 文化地理 遗址 陵墓 历史地理 考古地理

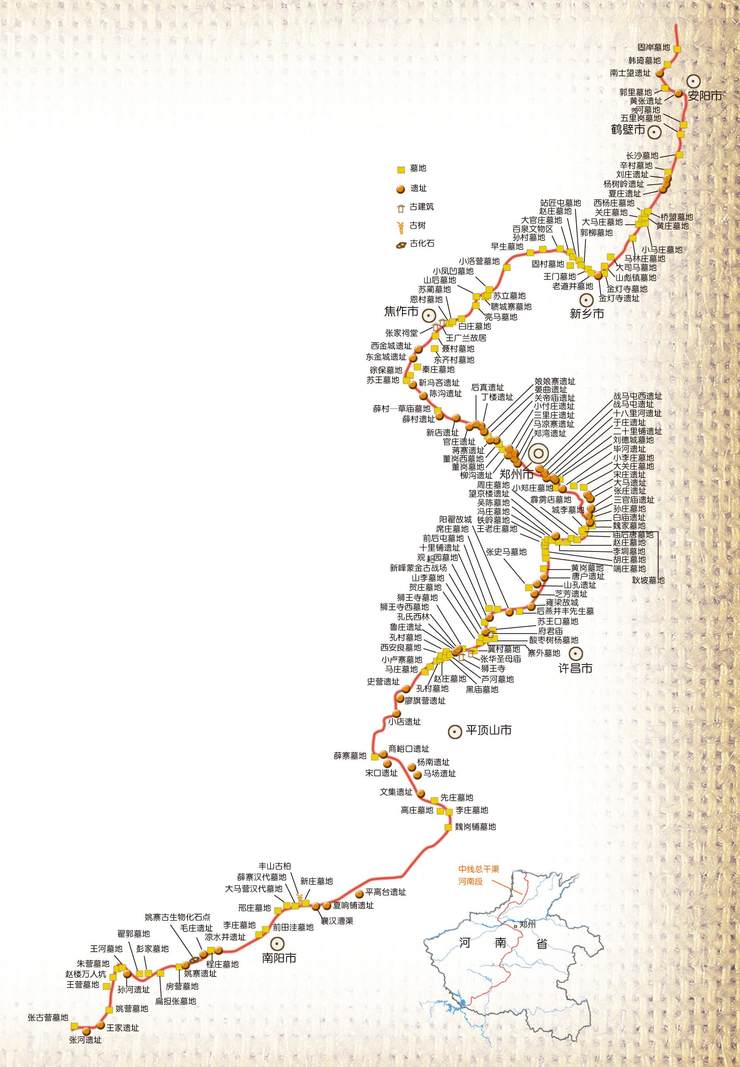

南水北调中线总干渠全长1277公里,其中在河南境内纵贯731公里,约占总长度的百分之六十。它经过伏牛山南麓、太行山东麓和黄淮平原,跨长江、淮河、黄河和海河四大水系。这里自古就是人口稠密、经济发达、文化底蕴深厚的地区。

河南在中国历史上的重要性,通过一些简单的数字就可以知道。目前在河南已发现的旧石器时代遗址有20余处,以仰韶、裴李岗为代表的新石器文化遗址多达千余处。夏的首都阳城、帝丘、原、老丘等都在河南。河南也一直是商的京畿地区, 商代几次迁都,大多在河南境内。西周时在洛阳设立王城,并在河南建立了管、蔡、卫、陈、宋等大批封国。春秋时政治中心从陕西迁到河南,且在河南南部有强大的楚国,中部和北部有五霸之一的晋国和郑国,以及宋、卫等国。战国时,韩、楚、魏又鼎立中原。后来的东汉、西晋、北朝以及五代时期后梁、后唐、后晋、后汉、后周和宋代都曾在这里建都。这些辉煌的历史,为后世留下了丰富的文化财富。尤其是在干渠经过的山地和平原交接地带,是中原古代文明的发祥地,不仅文物古迹众多,而且遗存等级高、年代跨度长,可以说是一部具体而微的中原文明编年史。南水北调中线干渠经过河南省的22个县市,渠道一过,如果文物保护工作跟不上,将会玉石俱焚,很多墓葬也将被无情摧毁。

中线干渠河南段共涉及文物点182处,其中墓地113处,古文化遗址62处,地面文物6处,古生物化石点和古人类遗存1处。

磁县北朝墓群的命运

中线工程河北段所经之处大部分为太行山东麓的山前平原。由于特殊的地理位置,这里自古就是中原通往北方地区的重要通道。河北在汉代以前曾是历史舞台上的主角,有“黄河如带,五岳俱朝”之誉。战国中山国国王墓葬、满城中山王墓葬是我国20世纪百项重大考古发现之一,大量精美文物昭示了当时的生产技术和手工业所达到的高超水平。三国、南北朝时期的邺城又成为“百隧毂击,连轸万贯”的重要政治、经济都会。唐五代以后,虽然国家经济中心南移,但河北仍是全国最重要的政治、经济和军事中心之一,在河北发现的磁州、邢、井陉、定几大窑址,代表了当时瓷器发展的最高峰。至元、明、清三代,河北一直是畿辅重地,其重要性更不用多说。

1987-1989年发掘,系单室墓,平面近方形,面积55.9平方米。墓室西侧有石砌棺床。由于地下水位高,墓室内水深达4米。经清理后出土随葬品2215件。虽然墓中未出文字资料,但可推定其年代为公元6世纪中叶,墓主人应是北齐王朝的开国皇帝高洋。

在工程沿线涉及的诸多文物和遗址中,要属磁县北朝墓群最为引人关注。从北京沿京广铁路乘火车南下,或沿京深(北京至深圳)高速公路乘汽车南行,途经河北省南部的磁县境内时,向窗外望去,会看到两侧有一座座高大的坟丘,形成一道独特壮丽的景观。这就是全国重点文物保护单位——着名的“磁县北朝墓群”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。