中韩经济:互补还是竞争

标签: 观点地理

中韩两国一衣带水,有着密切交往的悠久历史。然而,由于美苏冷战和朝鲜半岛南北分离,两国之间长时期出现了政治上敌视、经济上隔绝、文化上割裂的局面。直至20世纪70年代末80年代初,由于世界格局发生重大变化,中国实行改革开放,两国关系才得以逐步走出“冰冻时期”。韩国在跻身“亚洲四小龙”行列后,急需在海外寻找新市场,于是采取了“经济先行,政治随后”的迂回政策。从70年代后期开始,韩国就以香港和澳门为跳板,积极发展对华间接贸易,至1988年对华进出口总额已达30亿美元。1992年8月24日,中韩正式建交,为中韩经济交流的发展开创了一个新时代。

中韩建交后,出现了韩国企业的第一次“大西进”运动。截至1998年,韩企对华投资项目已达11177项,合同金额148.4亿美元,成为中国第四大投资国。不过,与同一时期投资中国的欧美企业相比较,韩资企业还存在一些不足:投资规模较小;企业本地化程度不高;缺乏长期战略性考虑;技术含量偏低;地域分布上局限于环渤海地区和东北三省;超时工作、管理粗暴,个别企业甚至发生打骂、搜身等不人道行为,影响企业形象等。这些因素在一定程度上影响和制约了在华韩资企业的发展。

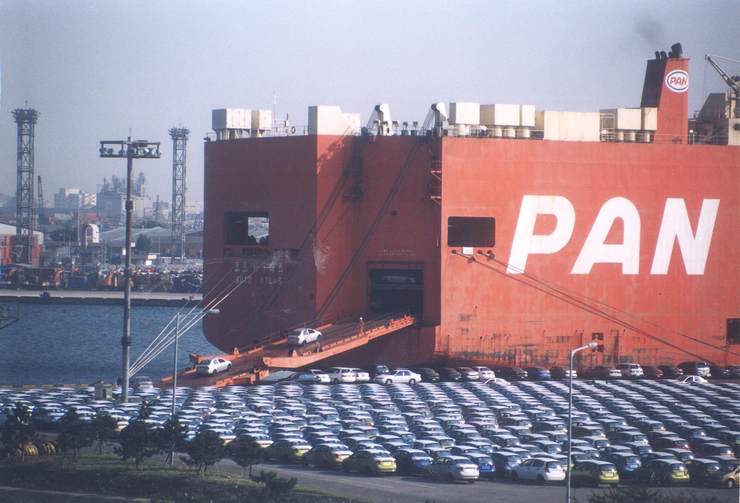

比起其对华投资,韩国的对华贸易在10年间取得了更为骄人的业绩:韩国对中国出口增长了7倍,累计贸易顺差达到333亿美元。韩国已成为中国第五大贸易伙伴,而中国则成为韩国第二大贸易伙伴。两国建交初期,韩国主要向中国出口轻纺产品和日用必需品,中国主要向韩国出口农副产品和初级产品。随着中国经济的飞速发展,格局发生了变化,韩国向中国出口产品的科技含量越来越高,中国向韩国的出口也转向电子、石化、钢铁、机械、家电等附加值较高的产品。

中国经济持续高速发展,对于韩国既是机会,也是挑战。13亿人口的巨大市场,1亿高收入阶层,年平均成长率高达7—8%,这些对渴求商机的韩国企业家来说,好像是发现了一块绿洲,甚至有人说“中国是韩国经济的出路之所在”。但中国产业的急速成长,对韩国来说又是一个威胁。韩国经济有其局限性,由于夹在技术先进的国家和低薪制的中国之间,韩国经济不知什么时候会碰到危机。中国正引进先进国家的资本,学习高新技术,这使韩国的主力产业面临严峻挑战,类似电冰箱、洗衣机、纤维、鞋类等产品已落后于中国。韩国的一些经济学家认为,汽车、钢铁等支柱产业不超过10年也许就会被中国赶超,为此,韩国正积极探索相关的产业对策。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。