朝鲜变化静悄悄

纵贯平壤市区的大同江是朝鲜内陆的第一大河流。它发源于北部山区的狼林山脉,沿妙香山南麓流经平壤平原,在西部沿海的南浦市附近流入黄海。黄昏或清晨,喜好垂钓的市民散布于大同江畔,给这个清洁、漂亮的城市,又增添了一些宁静、安闲的生活气息。

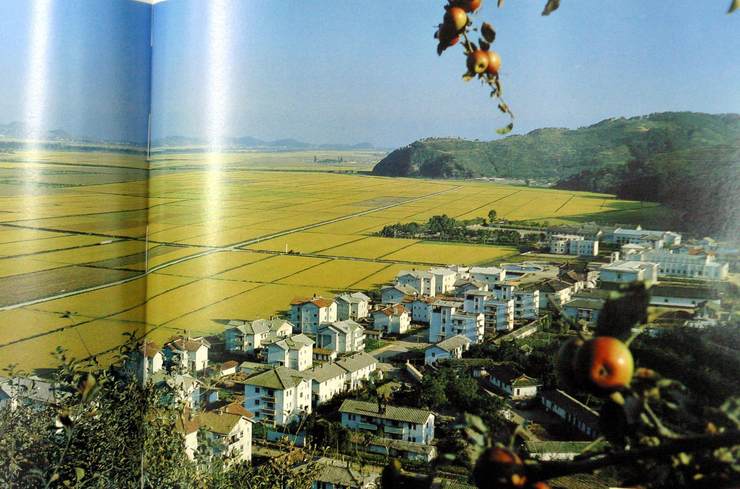

20世纪七八十年代,朝鲜在农村推广企业化管理,合作农场的农民像工人一样领取工资。农民的住宅和学校等公共设施也是农场统一修建的,大多数农民都迁进了规划整齐、错落有序的新村。从整体上看,朝鲜农村当时比中国农村显得要“现代化”一些。位于咸镜南道的北青郡以盛产苹果着称,朝鲜电影《摘苹果的时候》就是在这里拍摄的。

曾走过苏联模式的社会主义

要想了解朝鲜为什么历经磨难却能长期坚挺,需要回顾一下我们这个山水相连的邻邦在过去几十年里走过了什么样的路程。

1948年建立的朝鲜民主主义人民共和国,从一开始就仿照前苏联的模式,确立了向着社会主义和共产主义前进的方向,此后走过的路和50年代的中国有许多相似之处。在新中国农村成立初级农业合作社和高级农业合作社时,朝鲜农村成立了“农业协同组合”;中国搞“大跃进”运动时,朝鲜开展了“千里马”大进军;中国以乡为单位成立“一大二公”的人民公社时,朝鲜以里(相当于乡)为单位成立了向全民所有制过渡的“合作农场”。总的说来,那时朝鲜的农业经济公有化进程更加深入、彻底。他们没有遭遇前苏联的“逼债”,也没有发生连年的“自然灾害”,所以老百姓的日子过得比中国人要安定一些。他们的合作农场既是严密的社会组织,也是秩序井然的生产组织。每个合作农场下属的作业班(相当于中国当年的生产队),都有干净整齐的会议室和学习室。农民们在农场作业班的组织下,参加了扫除文盲、普及文化、学习劳动党的方针政策和农业技术知识的活动。经过长期坚持不懈的努力,大批农民摘掉了文盲的帽子,许多青年人拥有了关于土壤、农药、种子、电力、水利、农机等方面的专业知识,这些农民又因为他们获得的技术资格而获得了相对稳定的劳动分工和较优厚的报酬。后来,各合作农场都建起了设备完好的中小学和托儿所。在山区采访期间,最引人注目的漂亮房子,要么是合作农场的会议室,要么是农场的中小学校。70年代,朝鲜又以郡(县)为单位,成立了经营委员会,对农业实行企业化管理,目标是把农民逐渐变成农业工人,使农业经济进一步走向全民所有制。

在80年代以前,从整体上看朝鲜农村比中国农村要“现代化”一些。从实现合作化以后,合作农场场员的住房就从原来的私人所有逐渐变成了集体所有,许多散乱地分布在田间的民居集中搬迁到一起,形成了便于生活与管理的村落。特别是那些建在向阳坡上的“文化住宅”,一排排的单层瓦房和二三层小楼,刷上白色的石灰墙面,干净、整齐、漂亮。这样的村庄在各城市之间的交通要道两旁随处可见。当年,朝鲜的农民们虽然还说不上如何富裕,但他们对自己不断有所改善的生活感到自豪。60年代和70年代,朝鲜电影《鲜花盛开的村庄》和《摘苹果的时候》曾经在中国广泛放映,这两部影片反映了当时朝鲜人的生活与精神面貌。

在朝鲜国庆55周年之际,朝鲜各地的劳动模范聚集在平壤羊角岛饭店参加“先军时代英模大会”。由于这是座涉外饭店,平时可以收到中国大陆和香港、日本、英国等国家和地区的七八个电视频道。但在“英模大会”期间,周一至周五只能看到朝鲜中央电视台的一个频道;星期六、日增加两个文化娱乐台,这里播出的中国电视剧《渴望》、《西游记》等,是朝鲜人比较爱看的节目。

追求工农业产品的自给自足

从上个世纪的70年代到90年代,我先后在平壤工作十余年,采访过朝鲜城乡的许多地方,参观过各式各样的先进典型。70年代,每逢深秋时节,农民们就举行“分配大会”,一些合作农场把装满稻谷的草袋子堆得像山一样。当时,我知道他们实际上只能得到国家规定的定额口粮,其余的粮食必须按规定价格卖给国家,但他们还是载歌载舞,高高兴兴地庆祝自己获得了大丰收。80年代中期的某个初冬,我又到了一个农场参观秋收分配大会,农民们照样穿着鲜艳的服装欢庆丰收,但堆积如山的稻谷袋子不见了,分配是以金额计算的。农场场长宣读的名单中,许多农民的结算收入多达数千元。一些人当场登台领取自己名下的钞票,他们高举装着1年劳动所得的纸袋子兴奋地从人群中穿过。我请一位农民给我看一看他分了多少钱,他的袋子里只装着几百元。他解释说,这只是他家日常生活所需的部分,其他大部分已经自动存入了银行。很多朝鲜朋友证实,他们说的是真实情况。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。