一个特立独行的平和民族

汉族,中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员。 1958年毕业于云南大学历史系西南民族史专业。长期从事民族学、民族历史调查研究。着有《民主革命先驱刀安仁》、《版纳絮语》等。 1992年获中华人民共和国国务院政府特殊津贴。

我1958年大学毕业后就从事少数民族社会历史调查,主要工作在云南傣族地区。转瞬半个多世纪过去了,韶华易逝,鬓发已苍,回忆在傣族地区的生活,感慨良多。

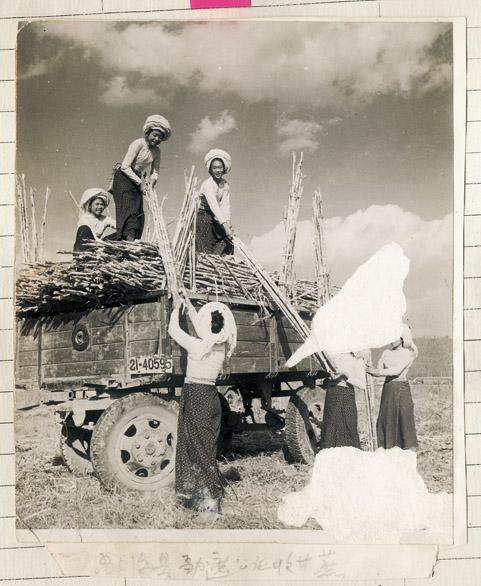

我第一次调查是去云南西双版纳傣族自治州首府景洪,参加全国少数民族社会历史调查组云南组工作。云南调查组以傣族为调查重点,我赶到的时候,二三十位来自中央民族学院、北京大学、北京师范大学和云南大学等高校的师生,早已在热火朝天地忙碌着了,他们正在争分夺秒地准备写出傣族的第一本历史书——《傣族简史简志》。这是为了给新中国成立十周年献礼,意义的非凡,可想而知。但是距1959年10月仅有一年多时间了,一些资料还不够全面,我刚到岗位就感受到强烈的紧迫感。从事少数民族工作的师长们给我的任务是去各傣族地区做补充调查,弥补前期工作的疏漏和缺憾。就这样我在接下来一年多的时间里,与一些同志跑遍了西双版纳、德宏以及新平、元江、耿马等傣族地区。我深入傣族、遍历云南傣族地区工作的时间,要数这一次最长,因此给我的印象最为深刻,奠定了我对傣族和傣族社会广泛、全面认识的基础。

南诏和大理国并非傣族所建

傣族主要分布在云南省西南部,多聚居在西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州以及孟连、耿马、景东、新平、元江、金平等民族自治县,还有一部分散居在云南省的30余县、市。傣族有自己的语言,大部分傣族有文字,有流行于西双版纳的傣泐文、德宏的傣讷文、耿马、澜沧的傣绷文和金平的傣端文。这四种傣文都是拼音文字,均来源于印度的巴利文,从左向右横书,是随着佛教的传入而创造的。傣文最初是用来传播佛教、翻译佛经的,后来随着社会的发展,傣文的使用超越了佛教范围,渐渐由纯宗教的用途扩展到社会生活交流,傣族地区的地方史、医书药典、政治经济资料、小说诗歌、故事传说、土司家谱、民间书信等,都使用傣文。

傣族历史悠久,传统文化十分丰富,中国史籍中有大量关于傣族的记载。我认为傣族的汉文历史资料,很可能是少数民族中数量最多的之一,几乎各个朝代都有较清晰的记载。很多南方少数民族都认为自己是百越的后代,多数学者也认为傣族源于古代越人族属。《战国策·越策》记载:“被发文身,错臂左袵,瓯越之民也,黑齿雕题,鳀冠秫缝,大吴之国也。”文身这一古越人的习俗,甚至被认为是代表傣掸,即傣族先民的一项重要标志。我深入傣家村寨的时候,的确看到很多傣族人都有文身的传统。傣族沿袭古代越人的习俗还有干栏式住宅。《新唐书·南蛮传》:“多瘴疠,山有毒草、沙虱、蝮虵,人楼居,梯而上,名为干栏。”傣族居住的竹楼正是这种典型的干栏式。此外,古越人的铜鼓文化,也出土于今天的傣族聚居区。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。