西夏

充满谜团的王朝

3号陵是西夏诸陵中遗址保存较好的一座,据推测其为西夏开国皇帝李元昊的陵墓。陵园内最为高达醒目的建筑是一座残高21米、状如窝头的夯土堆,考古学家一般称之为陵台,未毁坏前应为八角七层实心密檐塔。陵台周身的洞眼,有些可能是建筑“悬臂梁”留下的。西碑亭处所立4通人像石座,除最左的为复制品外,其余3件均为出土原件。与唐宋陵墓中常见的龟趺碑座不同的是,西夏王陵碑座为正方体人像石座。人想屈膝跪坐,瞪目咬牙,全身赤裸,两乳下垂,考古人员称之为力士座。力士本为佛国人物。据佛经记载,拘尸那城有力士族,力大可敌千人,佛瘗时,由此辈抬棺椁。

200年间,金代辽治,宋室南迁,而西夏则巍然不动

我第一次来到贺兰山脚下是在少年时代。那是20世纪60年代,学校组织我们到贺兰山下的一所农场学农。劳动之余,同学们相约去山里摘野酸枣。那时山里荒凉得没有人烟,偶尔有几只突然掠过的乌鸦,会把我们吓个机灵。俗话说,望山跑死马。不知走了多长时间,只觉得贺兰山好像是在往后退,离我们越来越远。走着走着,猛抬起头,不知什么时候眼前出现了一个金字塔形的黄土包,土包的周身布满了一圈一圈的黑洞,看上去坚硬却充满沧桑。我仰起头来,土包好像高极了。在回去的路上我心里一直在想,这土包与周围的山丘迥异,肯定是人工建造的。但是谁在这荒无人烟的地方修了这个庞然大物,它又是做什么用的呢?这一困惑陪伴我走过少年时光。然而让我始料未及的是,后来我竟和这些黄土建筑结下了不解之缘。

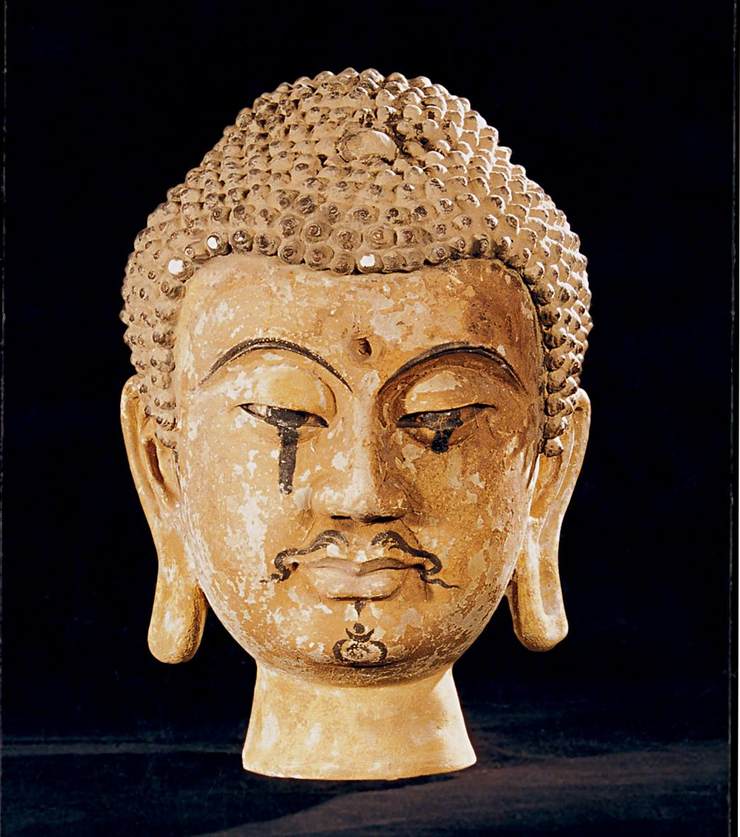

宏佛塔位于宁夏贺兰县潘昶乡王澄村南面的一处废寺内,距银川20余公里,始建于西夏晚期(1190-1227年)。1990年修复佛塔时,出土了包括佛头在内的一批珍贵的西夏文物。此佛头面形饱满,犹有唐代遗韵。眼框内镶嵌琉璃眼珠。涂抹在面颊上的泪痕,不知是工匠们的无意之举,还是西夏佛像的固有样式。

第二次来到贺兰山下的时候,我已是北京大学考古专业的一名学生了。当我面对经常出现在梦中的高大黄土建筑时,它们给我的冲击依旧强烈。我开始细细品读它。原来它并不是一个一个孤零零的建筑,其周围还环绕着方形城墙及高台。那些断壁残垣在风蚀日晒中,显示着一种与时间和沙暴相抗衡的顽韧。这便是那个已消失了近800年的西夏王朝最醒目的标志和遗存——西夏王陵。

当时我是利用假期来发掘现场的,故而非常珍惜这次机会。来之前,原本很陌生的西夏王朝已初显它清晰的轮廓:

西夏王朝的缔造者党项羌原居于黄河河曲一带,是诸羌族中的一支,北朝末年逐渐强盛。唐初,居住在党项人西面的吐蕃族日益强大,对党项诸部落形成很大威胁。为求得生存和发展,党项人开始了长达百年的大迁徙。他们先是到甘肃庆阳,后其中一部分再次迁到陕北米脂、横山一带定居。迁徙到陕北的党项部族有八大种姓部落,其中以拓跋氏势力最强。唐末,社会动乱,各势力纷争,最终酿成了一场农民起义。为镇压起义,唐僖宗调集各路人马,党项首领拓跋思恭率部参战,作战有功,升任夏州节度使,封夏国公,并赐李姓。五代时期,中原分裂,党项人借机不断扩张自己势力。881年,拓跋思恭“虽未称国而王其土”建立夏州政权,在自己统治的辖区内任命官吏,征收租税,形成了一支不可忽视的地方势力。北宋建国之初,党项诸部与宋廷相安无事。后来,拓跋部对宋廷时叛时附,双方之间的战争持续了十多年。拓跋氏失败最惨重时,领地尽失。后来族人李继迁重新纠集力量,经过十几年的征战,重新占领了银、夏、宥、盐等五州之地。1001年,李继迁连取北宋怀远(今宁夏银川市)等河外五镇;1002年,又一举攻破灵州,并定都于此。1003年,李继迁率军与吐蕃战,不幸中箭身亡,其子德明即位。他实行东合西进的政策,向东与宋和亲结好,为党项社会的发展营造了一个和平安宁的环境;向西“掠吐蕃战马”,“收回鹘锐兵”,将自己的势力范围推进至河西走廊。1020年,德明将都城由灵州迁至怀远镇,升为兴州,并大兴土木营建宫室。1032年,李德明去世,其子元昊即位,改兴州为兴庆府。1036年,元昊击败河西回鹘,把势力一直扩大到敦煌一带。此时,西夏领土“东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠,地方万余里,倚贺兰山以为固”,雄踞塞上。1038年,元昊在兴庆府南郊高筑祭坛,在众人的拥戴下,正式登上了皇帝的宝座。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。